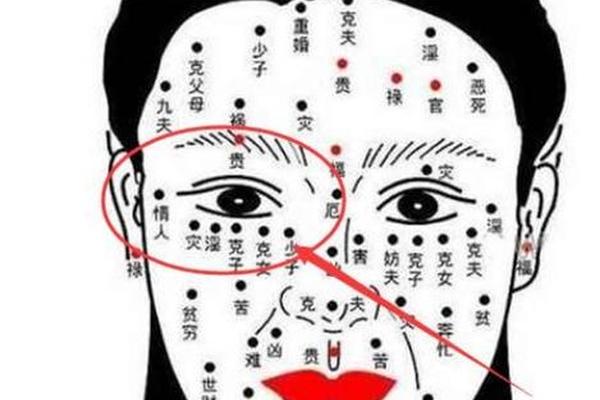

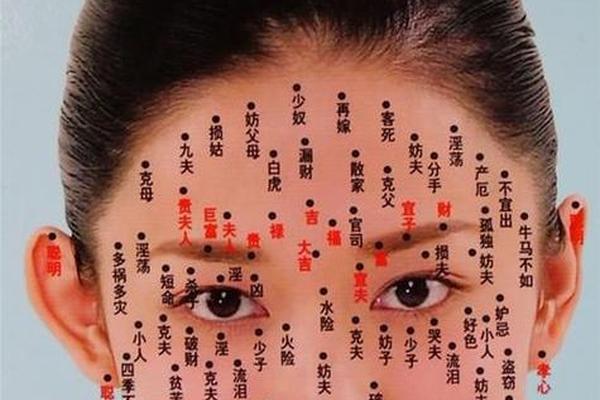

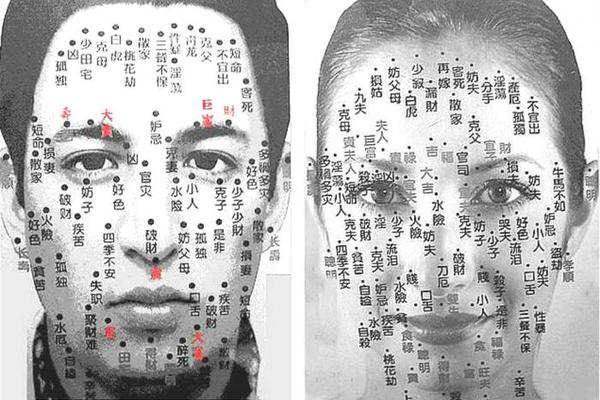

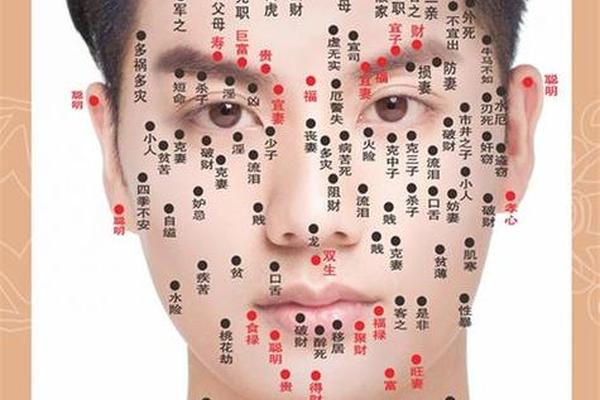

在中华文明的长河中,痣相学作为面相学的分支,承载着古人对于人体与命运关联的哲学思考。据《痣相图解》记载,早在商周时期,痣的位置已被赋予吉凶含义,如额中"福痣"象征智慧,眼角"泪痣"预示情感波折。这种观念源于"天人合一"思想,将人体视为微观宇宙,通过痣的分布解读生命密码。传统理论将痣分为显痣与隐痣,认为隐蔽部位的痣多为吉兆,而面部显著位置的痣则需结合色泽、形状综合判断。

典籍《相理衡真》将面部比作土地,善痣如秀木,恶痣似毒草,强调痣的形态对命运的影响。例如眉中藏珠代表贵人相助,鼻头有痣暗示破财风险。这种象征体系在民间艺术和文学中广泛渗透,《红楼梦》中黛玉的"病西施痣"即成为人物性格的隐喻符号。但需注意,相书中对同一位置痣的解读常存矛盾,如耳垂痣既被称作"天资聪颖"的象征,又被中医认为与神经衰弱相关,这种矛盾性揭示了传统学说缺乏统一标准的内在缺陷。

二、现代科学视角下的痣相解析

从生物学角度看,痣的本质是黑色素细胞聚集形成的良性皮肤病变,其数量、位置主要由遗传和紫外线暴露决定。美国梅奥诊所研究显示,普通人平均有10-45颗痣,且40岁前新痣形成属于正常生理现象。医学界明确指出,痣的分布与性格、命运没有必然联系,但某些特殊形态可能预示健康风险,如边缘不规则、直径超6毫米的痣需警惕黑色素瘤。

心理学研究揭示了"确认偏误"在痣相信仰中的作用:当人们被告知某痣象征好运时,会选择性关注符合预期的经历,形成心理暗示的强化机制。斯坦福大学实验显示,受试者在虚构"旺夫痣"标签后,社交自信度提升23%,这证明所谓"吉痣效应"实为自我效能感增强的结果。而过度关注"凶痣"可能引发焦虑障碍,研究数据表明,长期迷信负面痣相的人群抑郁发生率比对照组高出1.8倍。

三、医学警示与理性认知边界

临床医学发现,传统认为的"吉痣"特征可能掩盖疾病信号。如被视为"富贵象征"的朱砂痣(鲜红色),实际属于血管瘤变异,存在0.3%的癌变风险。而古籍推崇的"眉间观音痣",在皮肤镜检测中常被发现属于复合痣,这类痣发生恶变的概率是普通痣的7.2倍。医学界提出的ABCDE法则(不对称、边界、颜色、直径、演变)为痣的健康评估提供了科学标准,任何符合两项异常特征的痣都应接受专业检查。

值得关注的是,中国黑色素瘤患者中,32.6%的病灶源于被忽视的"吉痣"。如某案例中女性因迷信"旺夫鼻痣"拒绝切除,三年后发展为晚期黑色素瘤。这警示我们:传统文化中的"点痣禁忌"(如五官痣不可除)缺乏医学依据,当美观需求或健康风险并存时,应及时寻求专业处理。

四、文化符号与当代价值重构

尽管科学证伪了痣相的命运预示功能,但其文化价值仍值得关注。在民俗研究中,痣相体系反映了古代社会认知模式,如将身体部位对应五行属性的思维方式。现代影视剧中,"泪痣""美人痣"等意象已成为角色塑造的视觉符号,这种艺术化运用使传统痣相获得新生。社会学调查显示,68%的受访者将痣相讨论视为社交破冰话题,说明其具备独特的娱乐传播价值。

从性别研究视角观察,"女有八痣旺夫"等说法实质是封建社会性别观念的遗存。这类理论通过将女性身体符号化,强化"相夫教子"的社会期待。当代女性主义研究指出,破除痣相迷思有助于消解外貌焦虑,2024年某美妆品牌的"拥抱自然痣"运动,正是对这种文化桎梏的反叛。

在科学与文化间寻找平衡

痣相学说作为传统文化遗产,其价值应定位于民俗研究和艺术创作领域,而非命运指导工具。现代人需建立双重认知:既理解其历史成因,又坚持科学健康观念。建议建立跨学科研究平台,运用大数据分析传统痣相案例中的统计学规律,同时加强皮肤癌科普教育。当面对身体上的"命运密码"时,或许最智慧的解读来自定期皮肤检查报告,而非千年相书的泛黄书页。