在传统文化中,人体痣相被视为解读命运、性格与福祸的密码。其中,“禄”作为福、禄、寿三星之一,象征着财富、地位与福泽,而“福禄痣”更被认为是吉兆的标志。这类痣相不仅承载着古人对命运的朴素认知,也反映了民间对吉祥符号的信仰。随着现代科学的发展,关于福禄痣的象征意义与是否应当点除的争议逐渐浮现,这种传统观念与当代价值观的碰撞,成为值得深入探讨的课题。

禄的象征与痣相内涵

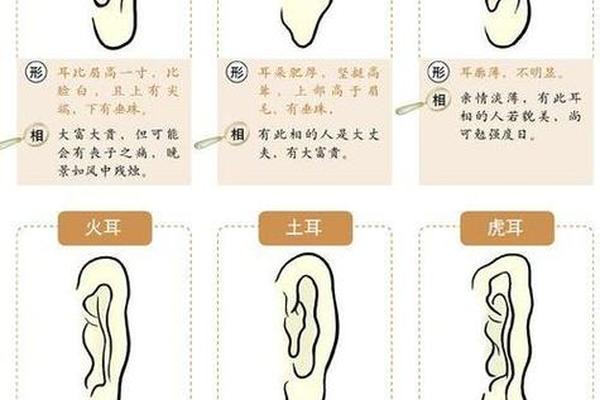

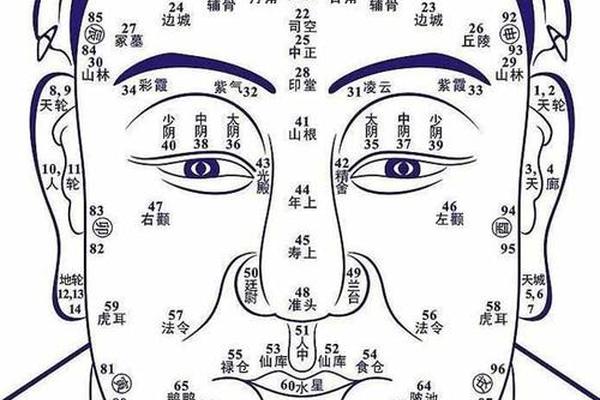

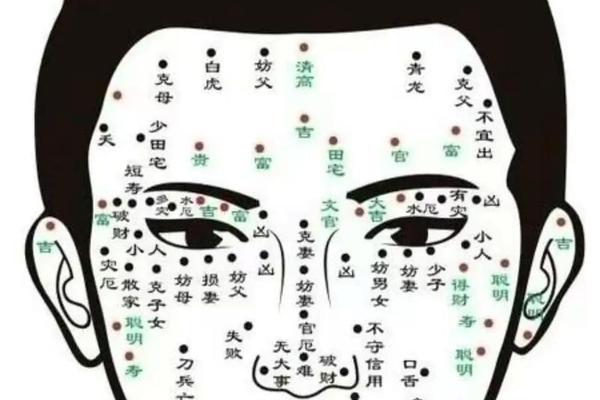

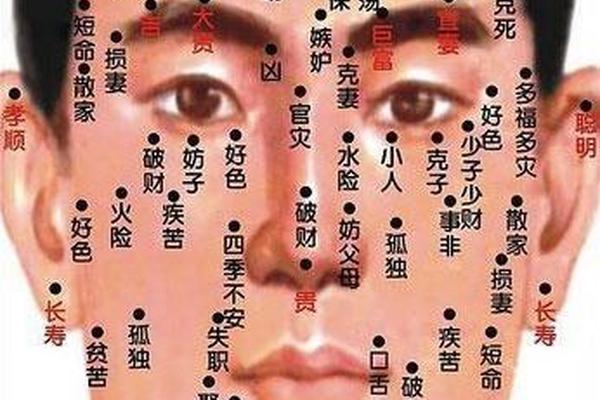

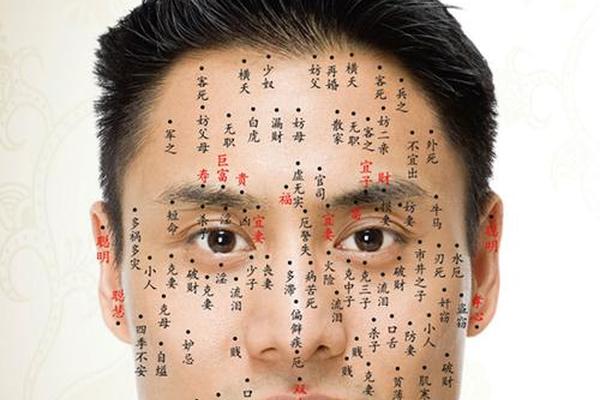

在痣相学中,“禄”指代个体的财富积累与社会地位的提升能力,常与福气相联,构成“福禄双全”的吉兆。古人认为,人体特定部位的痣是天地灵气汇聚的体现,例如《痣相大全》提到,位于太阳穴、颧骨或唇周等“禄位”的痣,象征个体具备获取物质资源与尊贵身份的潜力。

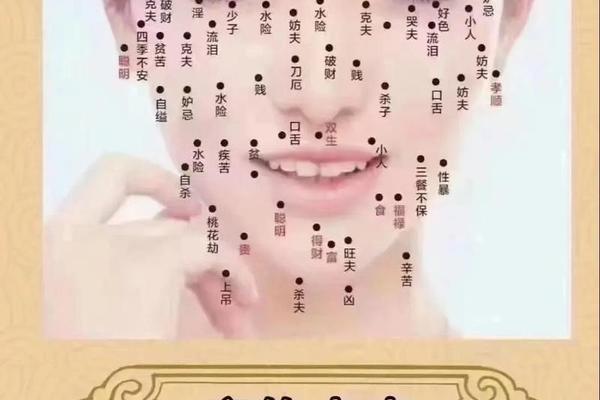

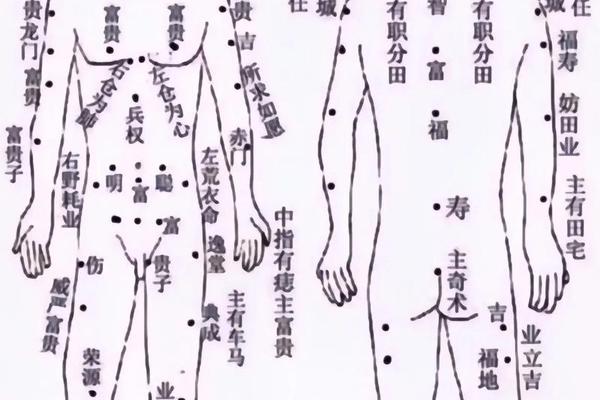

这一观念源于古代星象学,认为人体与宇宙能量呼应,痣的位置对应天星吉位。例如,下嘴唇附近的痣被视为“食禄痣”,主饮食无忧;太阳穴附近的痣则被归为“福禄痣”,预示事业通达。这种分类不仅基于痣的形态特征(如颜色、大小),还与个体性格特质相关联。例如,食禄痣者多性格开朗、善于社交,而福禄痣者则被认为更具领导力与财运。

福禄痣的形态与位置解析

福禄痣的判定需综合位置、形状与颜色三重标准。传统面相学将福禄痣的典型位置定义为“福禄宫”,即太阳穴至颧骨区域,此处痣相被认为能增强贵人运与财富积累能力。但不同典籍存在细微差异:部分文献将上唇或人中痣也纳入福禄痣范畴,认为其主财运亨通与逢凶化吉。

从形态学角度看,优质福禄痣需满足“纯黑或朱红、形状规整、微凸有光泽”等特征。例如,网页23指出,痣上生毫毛者更吉,象征“福禄绵长”;而颜色灰暗、边缘模糊的痣则可能转为凶相。现代研究亦发现,红色痣(朱砂痣)因毛细血管分布密集,在传统文化中更受推崇,被认为具有“化煞”功能。

福禄痣的点除争议

关于福禄痣是否应点除,传统命理学与现代医学观点存在分歧。古籍《痣相大全》强调“吉痣不可轻动”,认为点除会破坏先天运势格局,尤其红痣与生毫毛的痣更需保留。网页16列举五类“善痣”,包括眉间朱砂痣、手心痣等,认为此类痣象征长寿与财运,点除可能导致气运流失。

现代皮肤医学指出,痣的本质是黑色素细胞聚集,其吉凶属性缺乏科学依据。网页9提到,若痣出现形态变化(如增大、瘙痒),需及时就医,此时“吉凶”让位于健康考量。社会心理学研究显示,对福禄痣的信仰可能通过心理暗示影响个体行为,例如增强自信或规避风险,这种效应与痣本身是否存在并无直接关联。

文化传承与当代价值重构

福禄痣的文化意义超越单纯的命理预测,成为民俗信仰的载体。例如,网页42提到,古代女性若人中生痣,常被视为“旺夫益子”的象征,这种观念折射出传统社会对家庭的重视。而在商业文化中,福禄痣被赋予新的解读,如下巴痣代表不动产运,锁骨痣象征“聚财”,成为部分人群的自我激励符号。

这种文化符号的嬗变,反映了社会价值观的演进。当代学者提出,可将福禄痣文化视为非物质文化遗产,通过科学化阐释(如心理学、社会学分析)剥离迷信成分,保留其积极的心理建构功能。例如,将福禄痣信仰转化为对自我特质的认知工具,而非宿命论依赖。

福禄痣作为传统痣相学的核心概念,既蕴含古人观察人体与命运关联的智慧,也掺杂着时代局限性的认知。从禄的象征内涵到点除争议,这一主题揭示了传统文化与现代科学的对话空间:一方面需承认痣相学的文化价值与心理暗示作用,另一方面应以理性态度对待其健康风险。

未来研究可侧重两个方向:其一,通过跨学科方法(如大数据统计)验证痣相与性格、运势的关联性;其二,深入挖掘福禄痣文化在民俗学、美学领域的价值,探索其在当代社会的新型表达形式。正如网页1所述:“痣相是认识自我的一面镜子,但命运之笔始终握在努力者手中。” 这种辩证认知,或许正是传统文化与现代文明融合的最佳注解。