在中华文化中,痣相学始终蒙着一层神秘面纱。古人认为,痣不仅是皮肤的色素沉淀,更是命运轨迹的符号,承载着福祸吉凶的隐喻。随着医学发展,痣的生理本质与健康风险逐渐被揭示。这种传统观念与现代科学的碰撞,使得“痣相”既成为民俗文化的载体,也暗藏健康隐患的警示。

健康隐患:从良性到恶变的警示

医学研究表明,痣的本质是黑色素细胞的聚集增生。多数痣虽无害,但部分特殊形态或位置的痣可能恶变为黑色素瘤,其致死率在皮肤癌中位居首位。例如,生长在足底、指甲下等易受摩擦部位的痣,因反复物理刺激更易发生癌变。美国皮肤科学会指出,紫外线辐射、先天性遗传和痣的数量均会增加恶变风险,尤其是全身痣超过100颗的人群需高度警惕。

临床常用的“ABCDE法则”为自我筛查提供依据:不对称性(Asymmetry)、边缘不规则(Border)、颜色混杂(Color)、直径超5毫米(Diameter)、隆起或快速变化(Elevation)的痣需及时就医。例如,发育不良痣常呈现“煎蛋”状外观,中央丘疹伴随周围色素扩散,这类形态异常需专业评估。

命运关联:传统面相学的多维解读

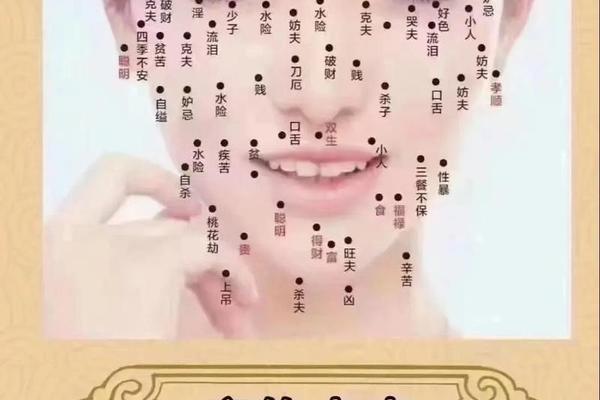

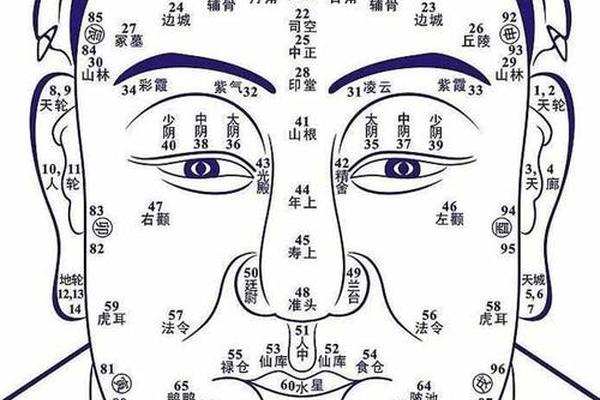

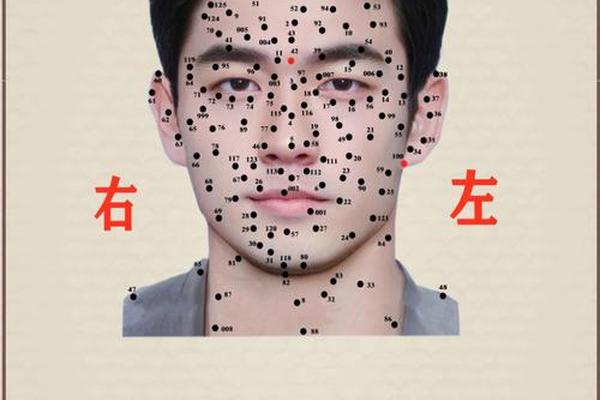

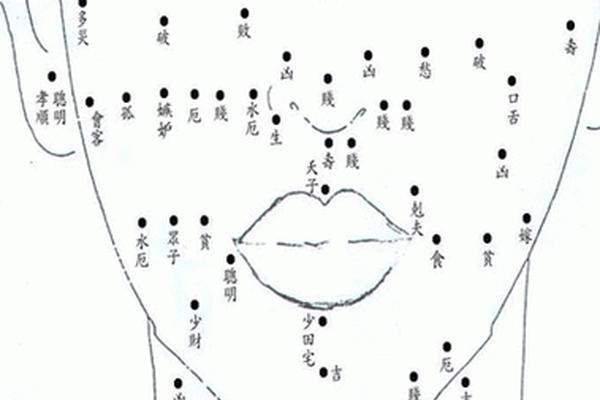

传统痣相学将面部与身体划分为不同“宫位”,赋予痣吉凶寓意。额头中央的“天庭痣”象征智慧与事业运,而山根(鼻梁根部)的痣则被认为预示41岁前后的事业波动与心脏健康问题。例如,杨幂的奸门(眼尾至太阳穴区域)疤痕被相书解读为感情波折的象征,对应小脑内分泌失调的科学隐喻。

民间信仰中,特殊位置的痣被赋予宗教色彩。如眉心“观音痣”代表慈悲,脚底“七星痣”象征权势,这类“佛痣”传说在民俗中广泛流传。现代科学认为这些关联缺乏实证依据,更多是文化心理的投射。例如,毛泽东下巴的痣曾被解读为“主福德”,实则可能与中年激素变化相关。

科学辩证:基因密码与文化符号的交织

从生物学角度看,痣的形成受基因调控,NRAS和BRAF基因突变可能导致黑色素细胞异常增殖。有趣的是,伦敦大学研究发现,痣多者染色体端粒更长,暗示潜在的长寿基因优势,但这种相关性需结合具体形态评估。医学界强调,命运并非由痣的位置决定,而是健康管理意识的体现。例如,定期皮肤镜检查可降低黑色素瘤死亡率达63%。

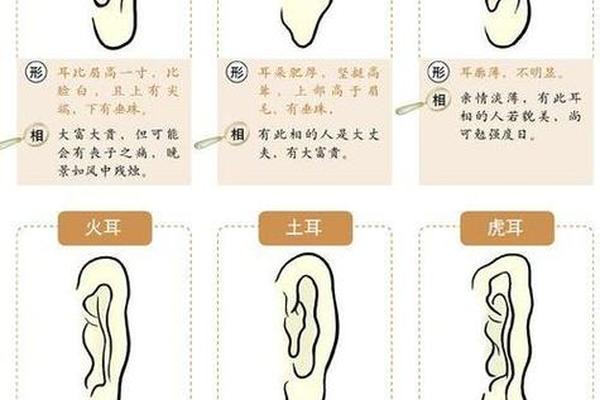

文化人类学视角下,痣相学反映了古人“天人感应”的哲学观。相书将耳痣与肾功能关联,暗合中医“肾开窍于耳”的理论;法令纹痣与父母缘薄的解读,则投射了家族观念。这种将生理特征与社会关系联结的思维模式,成为传统文化特有的认知体系。

理性认知与风险防控

综合来看,痣相学是医学现象与文化符号的复合体。一方面,特殊形态的痣确实存在健康风险,需遵循医学规范处理;其命运象征属文化建构,应避免过度解读。建议公众采用“双重认知框架”:通过皮肤镜监测高危痣,同时理解痣相文化的历史价值。未来研究可深入探讨文化符号对健康行为的影响机制,以及中西医在皮肤病变预警中的协同作用。

对于普通人群,避免迷信痣相决定论,重点关注痣的动态变化;对易摩擦部位的大痣可考虑预防性切除;日常防晒与减少物理刺激是基础防护。当传统文化与现代医学形成互补,方能实现对“痣”的全面认知——既是对身体密码的破译,亦是对文化基因的传承。