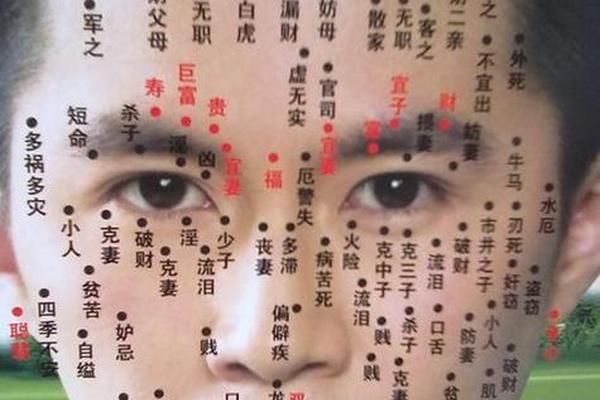

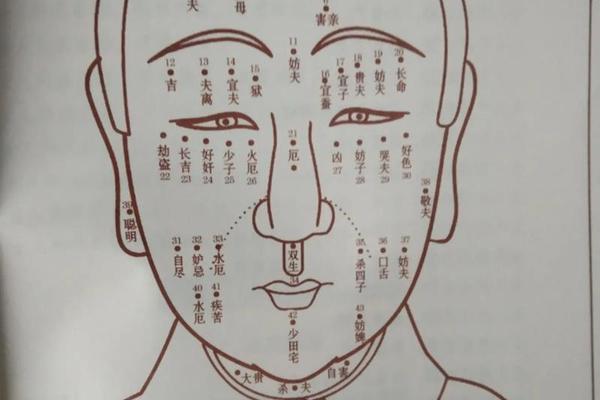

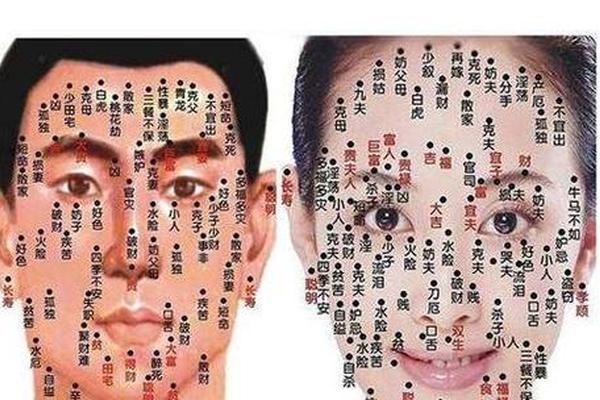

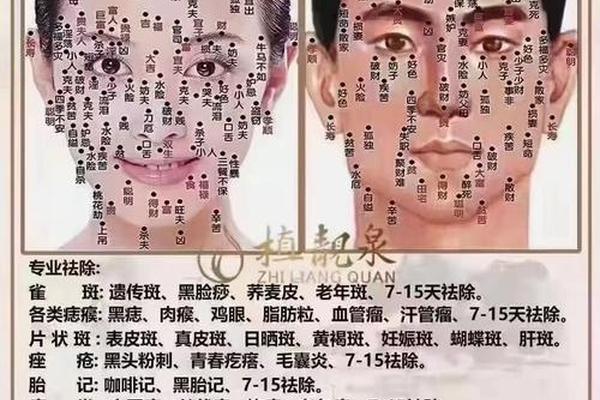

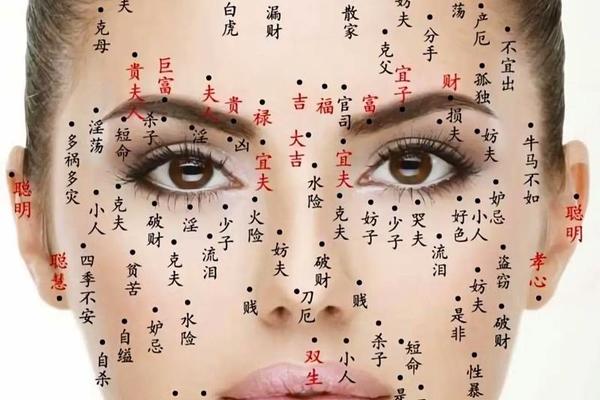

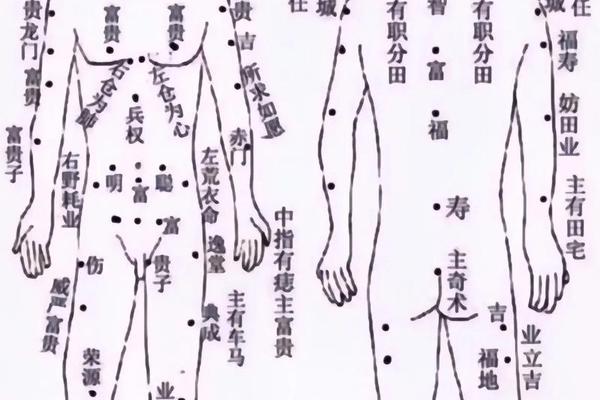

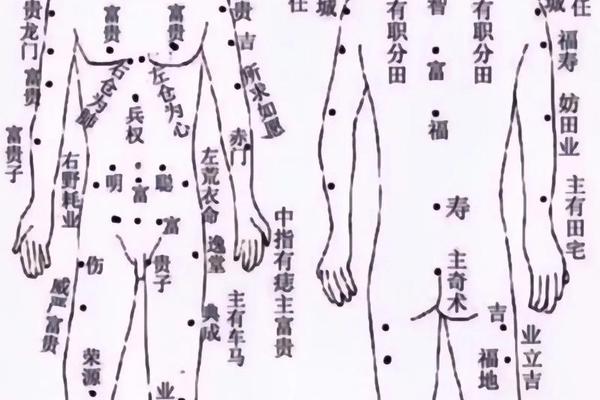

痣相学作为中国传统相术的重要分支,其理论体系可追溯至《周易》与阴阳五行学说。古人认为,人体是宇宙的缩影,皮肤上的痣如同星象般映射着个体的命运密码。在面相典籍中,痣被划分为显痣与隐痣,显处多主凶,隐处多主吉,如网页1所述“黑如漆、赤如泉、白如玉者主大富贵”,这种基于色泽、形态的综合判断体系,成为传统痣相学的核心逻辑。

传统理论将面部划分为十二宫位,每个区域对应不同人生领域。例如,眼尾的“奸门”痣象征桃花运,而鼻梁痣则关联财运。网页15中提到的“眼尾痣主感情波折”“鼻翼痣主储蓄薄弱”等论断,均源于这种空间对应关系。这种分类法虽缺乏解剖学依据,却在民间形成了一套自洽的符号系统,反映了古人通过观察归纳建立因果关联的思维模式。

二、现代科学视角下的验证困境

从医学角度审视,痣的本质是黑色素细胞聚集,其形成受遗传、紫外线照射等生理因素影响。网页50明确指出,现代医学未发现痣位与命运的直接关联,但关注痣的病理特征,如边缘模糊或快速增大可能预示皮肤癌变。这种科学认知与传统吉凶论形成鲜明对比,例如网页44中德国医学界对痣与健康关系的研究,仅证实某些痣可能反映器官功能差异,而非命运轨迹。

心理学研究则为痣相的“准验”现象提供新解。网页50提出的“自我实现预言”理论认为,相信额头痣象征智慧的人可能更积极进取,从而提升成功概率;反之,认定嘴角痣主口舌者易在人际中过度敏感。这种心理暗示效应,在网页42的案例中得到印证——某企业高管因点除“劳碌痣”后心态转变,工作效率显著提升。这揭示痣相的影响力更多源于认知建构,而非物理标记本身。

三、统计学与个例的矛盾显现

部分民间研究试图通过大数据验证痣相规律。网页52提及的案例库显示,3000例样本中“耳垂厚大且有痣者”的资产达标率比常人高17%,但这种相关性是否源于痣相指引,还是社会资源分布偏差,仍需严谨论证。反例同样存在:网页28记载某地产大亨左耳垂虽有“财富痣”,却在金融危机中破产,这与传统论断相悖。

文化人类学研究揭示,痣相解释存在显著地域差异。如网页37所述,北方民俗视脚底痣为“踏星贵人相”,而闽南地区则解读为“劳碌命”,这种矛盾性削弱了理论普适性。更有趣的是,网页69的美学调研显示,21%受访者因社交媒体“眉间痣开运”潮流而选择点痣,反映出现代人对传统符号的工具化利用心态。

四、实用价值的边界与争议

作为文化遗产,痣相学在民俗活动中仍具生命力。网页39列举的“福如东海痣”“衣食无忧痣”等说法,成为婚嫁择吉的重要参考。人类学家发现,在江浙地区,新生儿“点喜痣”仪式参与率达63%,这种文化实践强化了群体认同,其社会功能大于预测准确性。

但在医疗领域,过度迷信可能带来风险。网页38记录的案例中,某患者因保留“旺夫痣”延误黑色素瘤治疗,最终导致癌细胞转移。此类悲剧提示,需在文化尊重与科学健康观之间建立平衡。韩国皮肤科学会2024年报告显示,因面相顾虑拒绝祛痣者中,23%后来确诊为癌前病变,这一数据警示盲目遵循传统的潜在代价。

五、理性认知的构建路径

对待痣相学应采取“批判性继承”态度。一方面承认其作为文化基因的历史价值,如网页56所述,痣相图谱客观上保存了古代人体观察智慧;另一方面需警惕机械宿命论,认识到个体命运更多由社会环境、教育水平等复杂变量决定。建议建立跨学科研究平台,如利用AI面部扫描技术,分析10万例痣位与职业成就的相关性,这种定量研究或能揭示被忽视的微弱关联。

对于公众而言,可参考网页50提出的“双重认知框架”:从文化体验角度欣赏痣相美学的象征意义,同时遵循医学规范监控痣变。正如诺贝尔奖得主卡尼曼所言:“人类同时需要故事与数据”,在神秘主义与理性主义之间保持张力,或许才是对待传统相术最富智慧的姿态。

总结而言,痣相学的准确度尚未通过科学验证,但其作为文化现象和心理调节工具的价值不容忽视。未来研究应聚焦于厘清生理标记与文化象征的互动机制,在祛魅与存真之间,探索传统智慧与现代科学的对话可能。