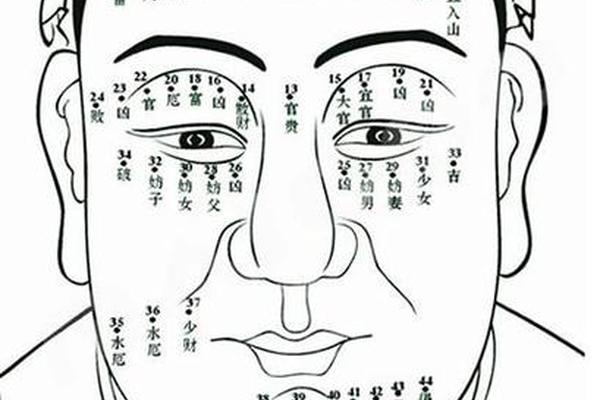

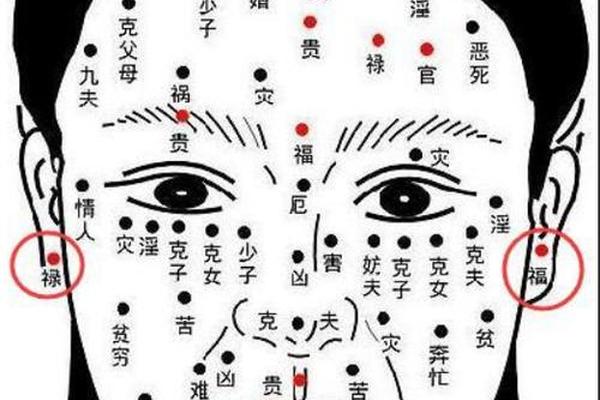

在传统面相学中,子女宫被称为“男女宫”或“泪堂”,其具体位置位于下眼睑的隆起部位,即卧蚕至泪堂区域。从解剖学来看,这一区域对应眼眶下缘的软组织,与肾脏、生殖系统存在生理关联。相学认为,子女宫的状态不仅反映个体的生育能力和子嗣运势,还与情感生活和家族传承密切相关。例如,子女宫饱满丰润者,常被视为子女缘深厚、家庭和睦的象征;而凹陷或带有恶痣者,则可能暗示生育困难或亲子关系疏离。

现代研究进一步指出,子女宫区域的皮肤状态与内分泌系统存在潜在联系。例如,泪堂部位出现色素沉淀(即痣相)可能受激素水平影响,而传统相学将其解读为“肾气不足”或“生殖系统隐患”。这种跨文化的解释体系,既包含古人观察经验的总结,也暗合现代医学对生理功能的认知。子女宫的位置不仅是面相学的核心标志,更是连接传统智慧与现代科学的桥梁。

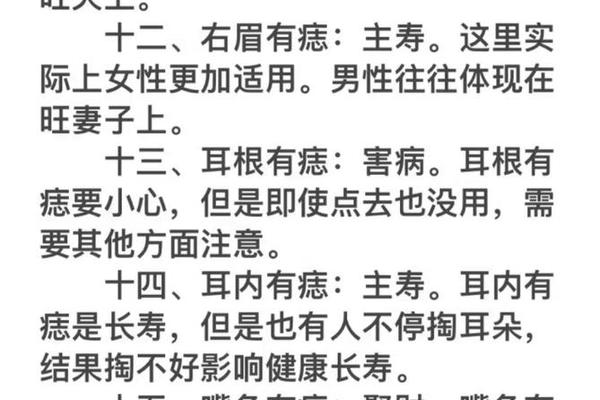

二、痣相的吉凶判断标准

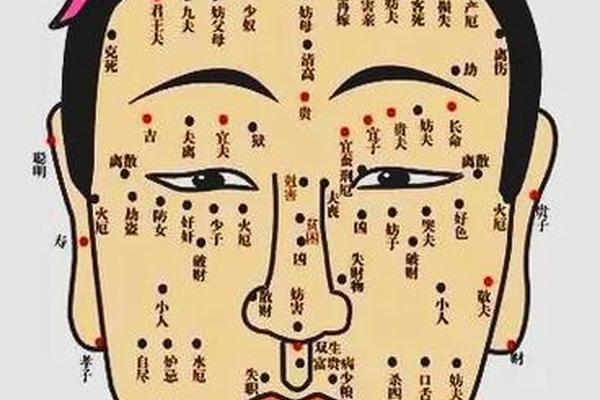

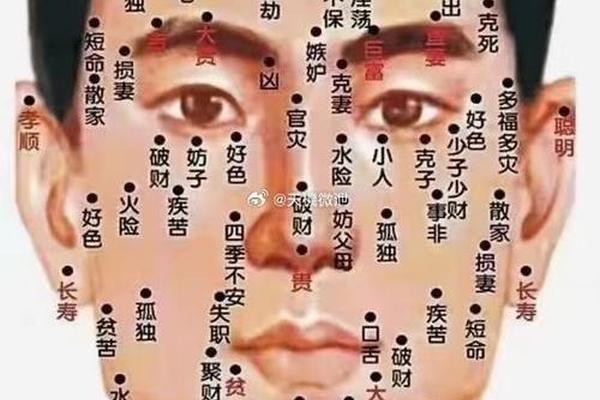

子女宫痣相的吉凶需结合颜色、形状、位置综合判断。传统相书强调“黑如漆、赤如泉,白如玉”为吉痣,主子女聪慧、家庭兴旺;若痣色晦暗或呈灰褐色,则被视为“恶痣”,象征子女缘薄或健康隐患。例如,泪堂处若有一颗饱满黑痣,可能预示子女事业有成,但若痣形歪斜且色泽浑浊,则可能暗示亲子关系紧张或子女体弱。

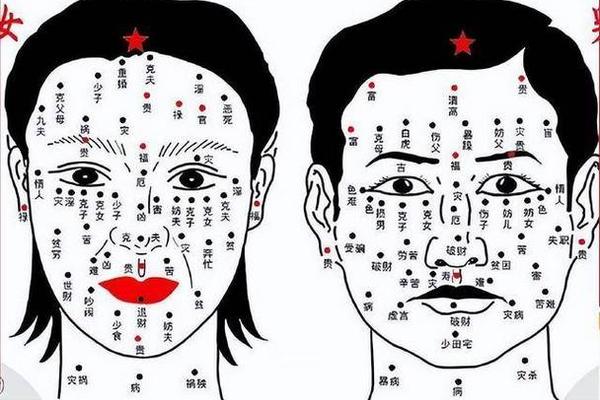

位置细分上,子女宫痣相需遵循“男左女右”原则。男性左眼子女宫有痣多与长子相关,右眼则关联幼子;女性反之。若痣位于眼尾靠近奸门处,则可能引发“桃花劫”,导致子女受情感问题困扰。相学案例显示,某女性右眼下方有痣,其子成年后婚姻多次波折,印证了“痣位偏外,情路坎坷”的传统论断。这些细节表明,痣相的解读需融入动态分析,而非单一标准。

三、性别差异对痣相的影响

男女在子女宫痣相上存在显著差异。男性此处有痣常与性能力关联,若痣色赤红且凸起,可能暗示旺盛但易纵欲伤身;女性若左眼子女宫有恶痣,则多指向妇科疾病或生育风险。例如,古籍记载“男左痣克子,女右痣刑女”,现代案例中,一位左眼下有灰痣的男性,其长子先天心脏缺陷,与相学“左眼应男嗣”之说相吻合。

女性痣相更注重情感投射。右眼子女宫若出现泪滴状痣(即“滴泪痣”),传统认为此人需为子女劳碌一生,甚至可能经历非婚生育的艰辛。这种性别化解读,反映了古代社会对男女角色的不同期待。现代观点认为,此类痣相更可能与心理压力导致的激素变化有关,需结合心理咨询与医学检查综合干预。

四、痣相与子女缘的深层关联

从命理角度,子女宫痣相被视为“先天因果”的显现。若痣位靠近山根且呈朱红色,相学认为此人前世积德,今生可得贤孝子孙;反之,痣生泪堂且伴随横纹者,可能暗示家族业力牵绊。例如,某家族三代女性均在左眼相同位置有痣,其子嗣普遍晚婚且多从事艺术行业,暗合“痣承祖荫,业力流转”之说。

现代社会学研究则提出新视角:子女宫痣相可能通过“心理暗示-行为反馈”机制影响亲子关系。一项针对500个家庭的调查显示,父母若笃信自身痣相“克子”,会无意识减少与子女的情感互动,最终导致关系疏离。这揭示传统文化对现实行为的塑造力,也呼吁理性看待痣相的象征意义。

五、现代视角下的重新审视

在医学领域,子女宫痣相获得新的解读。皮肤科研究发现,该区域痣细胞活跃度与肾上腺素分泌呈正相关,高活性痣可能反映个体长期处于应激状态,进而影响生殖健康。例如,某临床案例中,一位下眼睑多痣的女性,经检测发现甲状腺功能异常,治疗后痣色明显变淡,印证了“痣相为健康镜像”的假设。

文化比较学则揭示东西方认知差异。西方占星术将眼下区域对应“家庭宫”,强调情感纽带;而中国相学侧重代际传承,这种差异源于集体主义与个人主义的社会结构。未来研究可借助跨文化数据库,量化分析痣相与子女数量的相关性,例如对比东亚“恶痣克子”观念与欧美“美人痣”审美背后的社会学动因。

子女宫痣相作为传统相学的重要分支,既承载着古人对生命传承的观察智慧,也暗含现代医学的生理线索。其位置的特殊性(关联生殖功能与情感表达)、判断的复杂性(需综合形色位多维分析)及文化的差异性(性别角色与家族观念),构成了一套独特的符号系统。过度依赖痣相可能陷入决定论误区,未来研究应结合基因检测与长期追踪,量化痣相与子女健康的关联度,同时开展公众科普,倡导“信而不迷”的文化态度。唯有在传统与现代的对话中,方能发掘面相学的当代价值。