在中国传统文化中,人体上的痣常被赋予特殊意义。从《麻衣神相》到民间流传的痣相图,人们试图通过痣的位置、颜色和形状解读命运轨迹。这种观念至今仍在社交媒体和娱乐话题中活跃,但其背后究竟是玄学迷信,还是暗藏科学逻辑?本文将结合历史、医学、心理学视角,探讨痣相学的本质与当代价值。

一、传统痣相学的理论体系

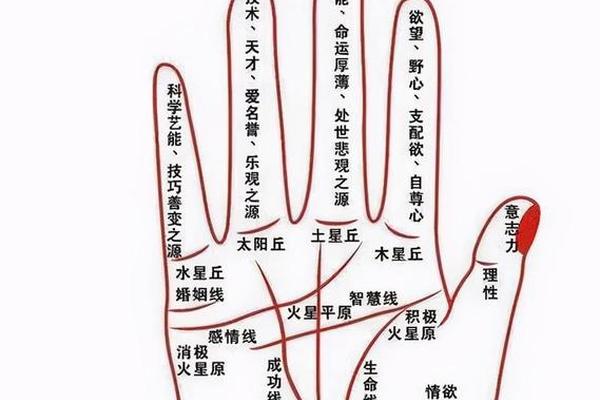

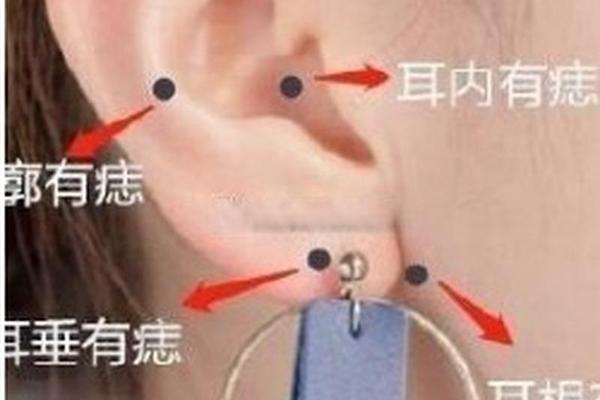

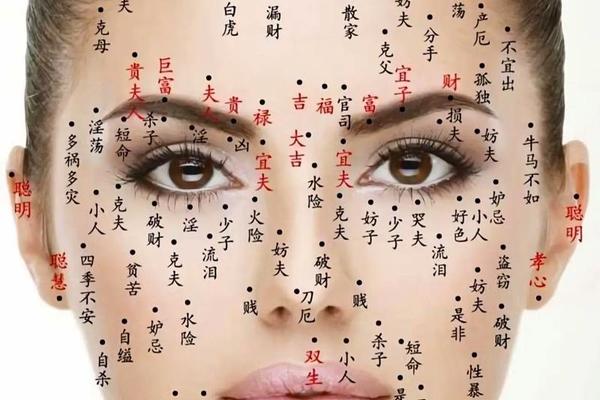

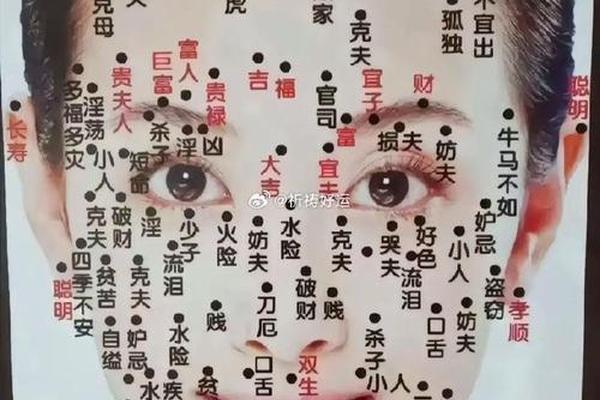

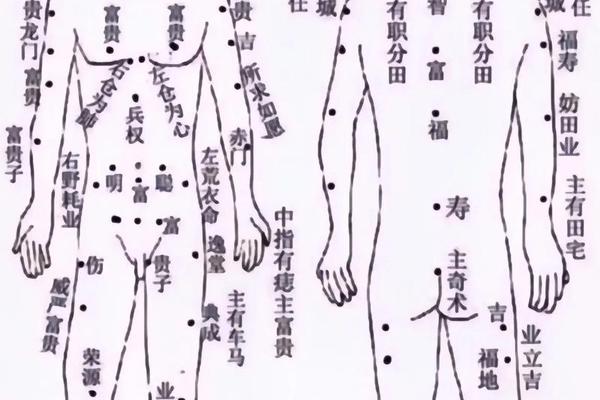

痣相学源于古代哲学对天人关系的探索。古人将人体视为微缩宇宙,认为痣的分布如同星辰排列般蕴含命运密码。据《相理衡真》记载,面部被划分为"天庭""地阁"等区域,每个区域对应不同人生面向:眉间痣象征智慧,耳垂痣关联财运,鼻头痣则预示财富积累能力。这种理论体系与中医经络学说深度结合,如《黄帝内经》提出的"外应内藏"观点,认为面部特征反映脏腑状态。

在具体判断标准上,传统相术强调"五辨法则":辨色泽(朱砂痣为吉)、辨形状(圆润为佳)、辨位置(三停六府)、辨毛发(黑痣生毛主贵)、辨气色(周边皮肤光泽度)。例如网页72提到,耳垂有痣者被认为兼具聪慧与神经衰弱特质,这种看似矛盾的论断实则暗合中医"阴阳平衡"理论。而网页22中关于"观音痣"的描述,既包含对超直觉能力的推崇,也隐含着对心脑血管健康的警示。

二、现代科学的解构与验证

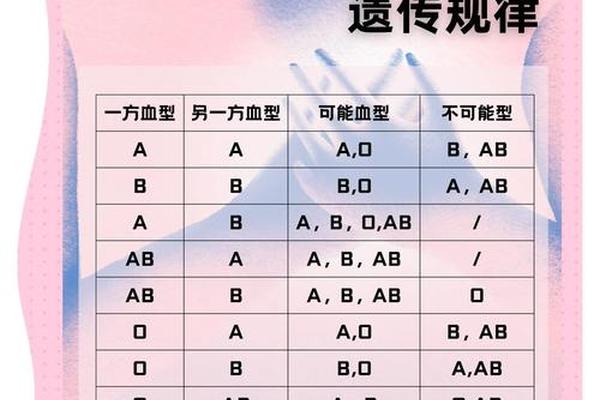

从医学视角看,痣本质是黑素细胞聚集形成的皮肤现象。科学研究表明,痣的数量和分布主要受遗传基因控制,紫外线照射、激素变化等环境因素会刺激其生长。针对网页55中"富贵痣"的说法,皮肤科研究证实,特定部位的痣更易受摩擦刺激,如手掌、足底痣的癌变风险比面部痣高3-5倍。这与传统相术的吉凶判断形成有趣对照——所谓"凶痣"可能恰是医学需关注的健康隐患。

心理学研究为痣相学的持续影响提供了新解释。网页1提到的"自我实现预言"效应,在实验中得到验证:当受试者被告知某痣代表领导力时,其在团队任务中的主动性提升27%。反之,被暗示"克夫痣"的女性,社交回避行为增加明显。这种心理暗示机制,某种程度上解释了为何网页2中提问者会产生强烈焦虑——认知偏差放大了现实困境的感知。

三、文化基因与当代价值重构

作为文化符号,痣相学在文艺创作中展现独特生命力。古典文学常用痣塑造人物,如《红楼梦》中贾宝玉的"胭脂痣"暗喻情劫。现代影视作品延续此传统,《白鹿原》田小娥的泪痣成为命运悲剧的视觉隐喻。这种文化编码在网页22所述的网络趣味测试中完成现代转型,某社交平台的"AI痣相分析"功能,三个月内产生超2000万次互动,显示传统文化元素的数字化再生能力。

在实用层面,痣相学正经历功能转化。医疗机构将"ABCDE痣相法则"(不对称、边界、颜色、直径、变化)编入皮肤癌科普手册,使传统观察法转化为健康筛查工具。教育领域则有创新尝试,某高校哲学系开设"相术中的符号学"课程,引导学生批判性分析传统文化中的认知模式。这些实践表明,剥离迷信外壳的痣相元素,仍可作为文化研究的鲜活样本。

痣相学如同文化基因的双螺旋,科学理性与传统智慧在其中交织缠绕。它既非完全的迷信妄言,也非严谨的自然科学,而是特定历史阶段形成的认知体系。当代社会的正确态度,或许如网页64所述:以科学精神审视健康风险,以文化包容理解象征意义,让古老的"命运地图"在祛魅与传承中找到新坐标。未来研究可深入探索传统文化符号的认知神经机制,或开展跨文化的比较痣相学研究,为人类身体观演变提供新视角。