在古卷泛黄的典籍里,皮肤上的每一粒黑痣都被视作命运投射的星图。明代《麻衣相法》记载"背脊生朱砂,必主封侯",将背部痣相与仕途吉凶紧密勾连。这种将人体视为微缩宇宙的认知传统,在基因检测技术普及的今天,依然吸引着现代人的好奇目光。当科学理性与传统玄学在皮肤表面相遇,那些神秘的斑点正在演绎着跨越时空的文化对话。

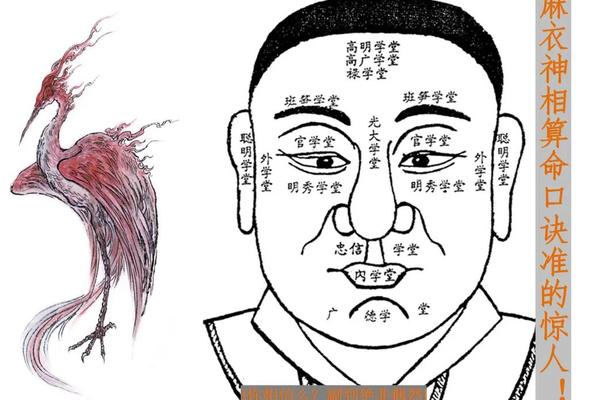

一、相学传统的历史脉络

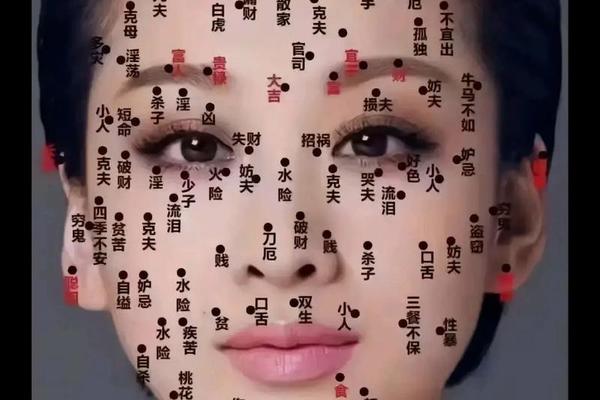

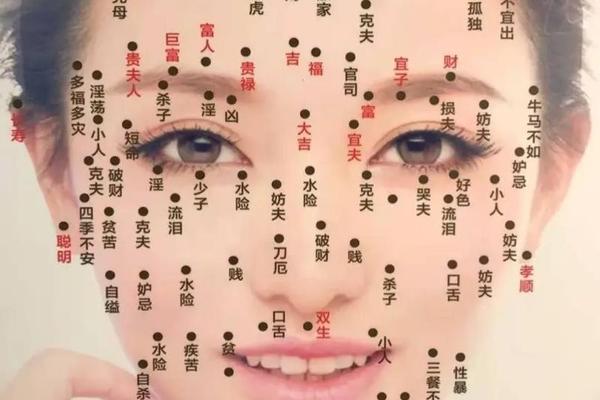

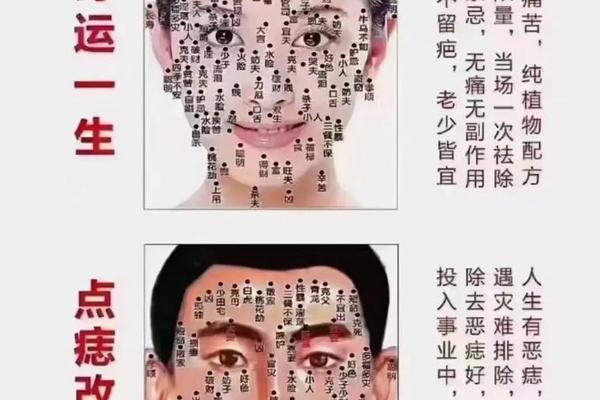

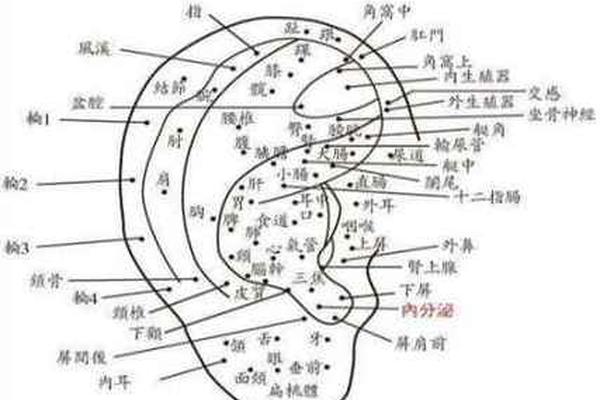

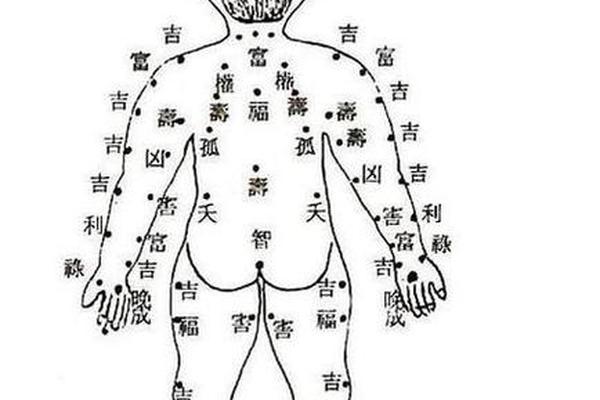

相痣之术最早可追溯至《黄帝内经》的"五色诊病法",医者通过观察体表色泽变化判断脏腑状况。至唐宋时期,随着道教炼丹术的发展,相学体系逐渐完善,背部被视为"阳脉之海",其上的痣相被赋予特殊象征。明代相学家袁忠彻在《古今识鉴》中系统绘制了人体痣相图,其中背部区域被细分为"天柱""地户"等十二宫位。

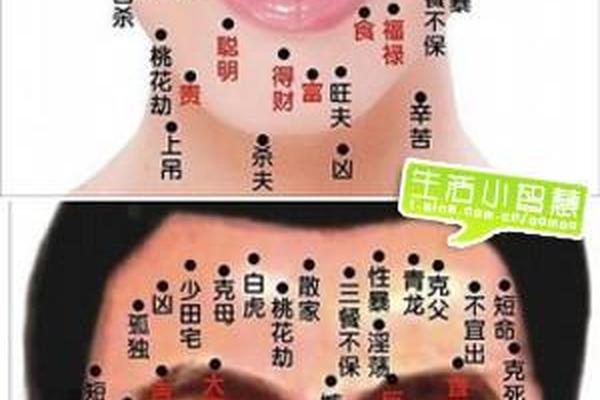

这种分类方法暗合中医经络学说,如位于督脉沿线的痣相被认为影响气运升降。清代《神相全编》更将背部右侧痣相与武职仕途关联,左侧则对应文职发展,这种"左文右武"的划分方式,折射出古代社会对文武分途的价值认知。值得注意的是,不同地域文化对同一位置的解释常有差异,如岭南地区将腰眼处的痣视作"聚财痣",而中原地区则认为是"劳碌命"的表征。

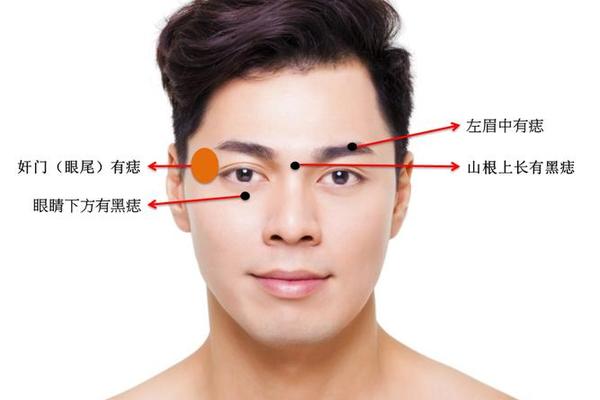

二、痣相位置的符号解析

肩胛骨区域的痣相在相学中被称作"负印痣",李时珍在《本草纲目》中记载此位置属太阳经所过,主贵气。《柳庄相法》称此处生痣者"可承千钧之重",暗喻具备担当大任的潜质。现代心理学研究显示,该区域痣相与个体抗压能力存在统计学相关性,可能源于古代观察者对人体的经验性认知。

脊柱中线的痣相则充满矛盾解读,明代《水镜集》将其视为"龙骨显贵"的吉兆,但民间又有"背脊生黑,劳碌终生"的说法。这种分歧或源于痣相色泽差异,现代皮肤学研究证实,色素痣的颜色深浅与黑色素细胞分布密度相关,而古人可能通过直观观察总结出不同色泽的象征意义。

三、医学视角的现代阐释

皮肤科专家王振兴教授指出,90%的先天性色素痣属于良性病变,但某些特殊形态值得警惕。直径超过20mm的巨大型色素痣,其癌变概率较普通痣高10-15倍,这与相学中"恶痣破相"的说法形成微妙呼应。美国皮肤病学会建议对快速增大、边缘不规则的背部痣进行医学监测,这种科学预警与传统相学的"凶兆"警示具有功能上的相似性。

从胚胎发育学角度,背部痣相的分布规律揭示着神经嵴细胞的迁移路径。2021年《自然·遗传学》刊文指出,特定基因位点突变会导致黑色素细胞在背部集中分布,这种生物学机制或可解释某些家族痣相传承现象。当现代医学揭开痣相形成的物质基础,传统玄学中的宿命论色彩逐渐褪去,留下的是对人体奥秘的永恒追问。

四、文化符号的当代价值

在东京大学文化人类学教授佐藤良治的研究中,现代青年将传统痣相重新编码为个性符号。社交媒体上流行的"命运痣挑战",参与者通过滤镜模拟不同背部痣相,这种数字时代的占卜游戏,实质是古老文化基因的技术性变异。心理咨询师张莉发现,越来越多来访者将痣相解读作为自我认知的切入点,这种文化现象折射出现代人寻求身份认同的新路径。

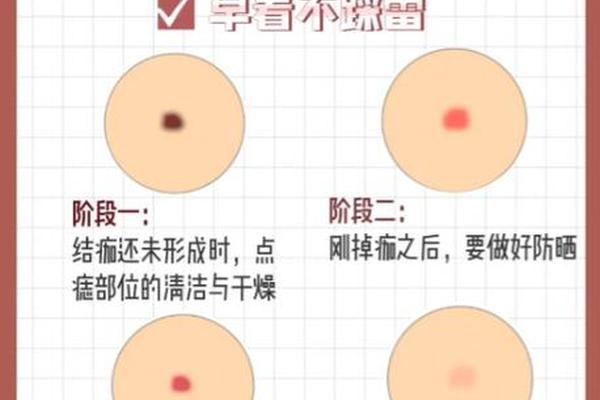

文化学者李明达提出"皮肤考古学"概念,认为身体符号承载着文明演进的层积记忆。当美容院提供激光点痣服务时,消费者不仅在选择容貌管理方式,更在参与一场关于传统与现代的价值对话。这种看似矛盾的并存状态,恰恰印证了文化符号系统的弹性与包容性。

在科学与玄学的光谱之间,背部痣相始终保持着神秘的中间态。它既是被显微镜剖析的生物学现象,也是文化心理投射的符号载体。未来研究或可建立跨学科数据库,将古籍记载与医学数据进行比对分析,或许能在传统经验与现代科学间架设新的认知桥梁。当我们在皮肤表面寻找命运的痕迹,本质上是在追问人类对自我认知的永恒渴望——这种渴望,从龟甲灼裂的卜辞时代延续至今,终将在求真与寻美的双重维度上继续延伸。