在中国传统文化中,痣相学常被视为解读命运与性格的密码,尤其面部痣的位置、形状和颜色被赋予诸多象征意义。从《黄帝内经》的古老记载到现代网络上的趣味测试,痣相学始终游走于神秘与科学的边界。随着医学和心理学的发展,关于“痣相是否真实可信”的争议愈发激烈。本文将结合历史、科学、心理学与文化视角,对这一命题展开多维剖析。

痣相学的历史渊源与文化逻辑

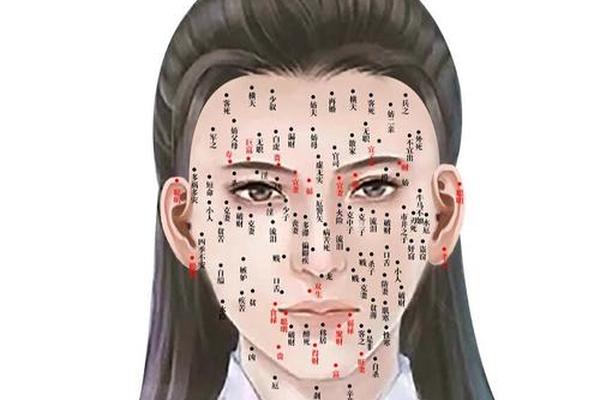

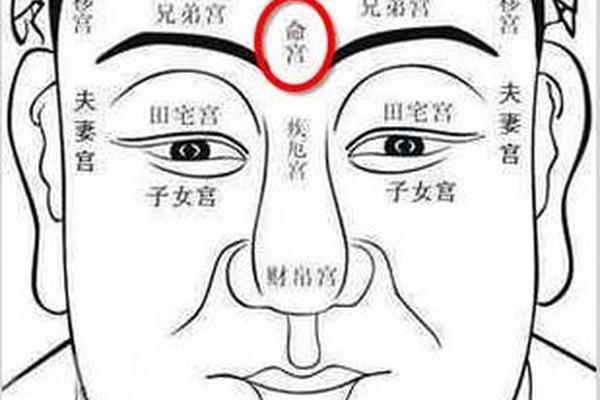

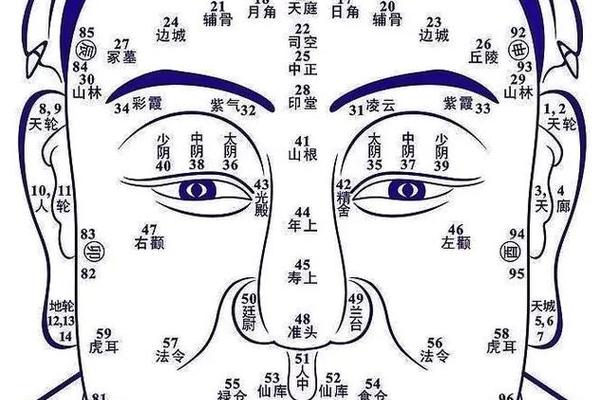

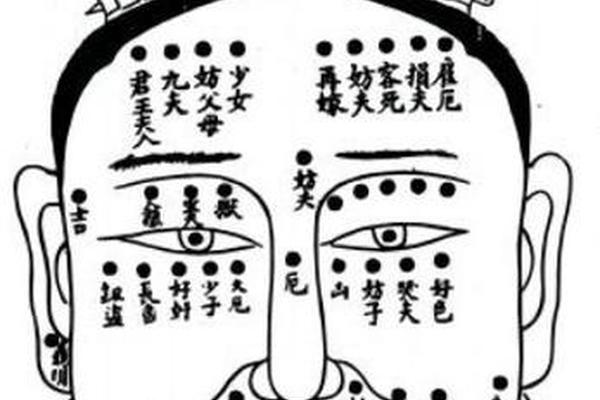

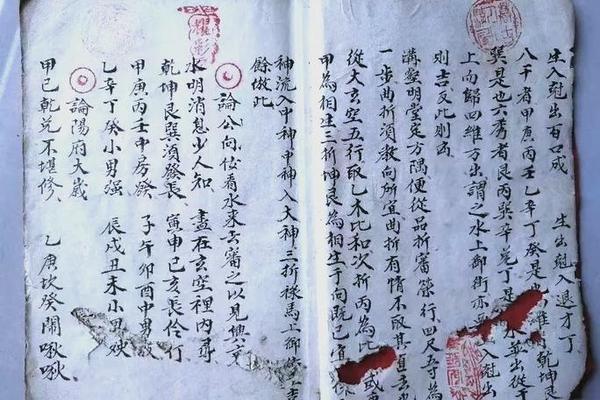

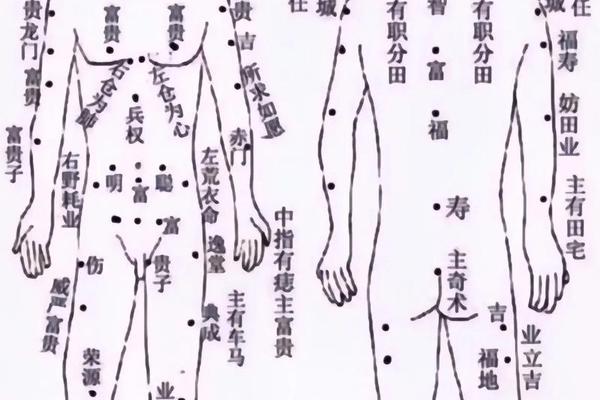

痣相学的雏形可追溯至先秦时期的《周易》与中医典籍《黄帝内经》。古人认为,人体是宇宙的缩影,痣作为“体表星辰”,其分布暗合天象与五行规律。例如,《黄帝内经》将额头中央的痣与“心神”关联,认为其象征智慧与贵人运;而眼尾的“泪痣”则被视作情感波动的隐喻。这种“天人合一”的哲学观,将痣的位置与命运编织成一套符号系统,成为古代社会解释个体差异的重要工具。

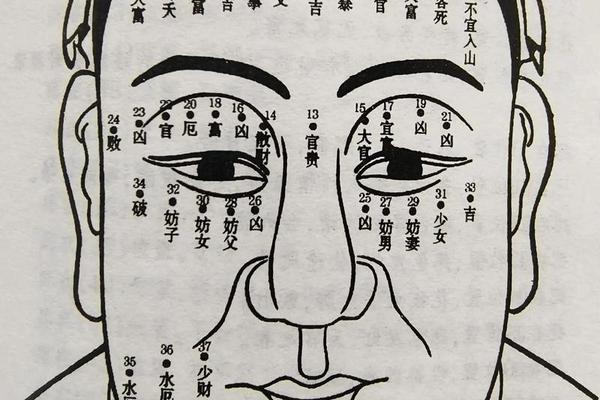

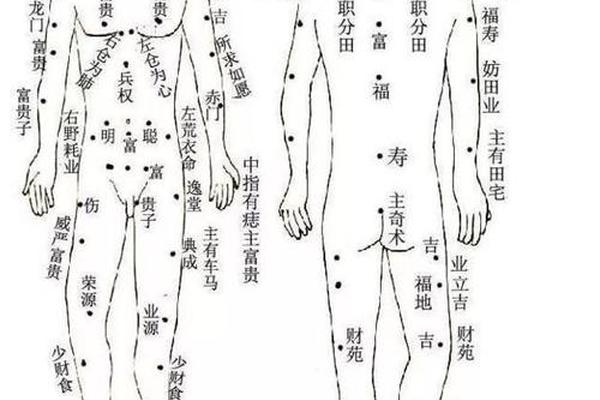

在传统相术中,痣的吉凶判断依据包含“形色结合”的复杂标准。色泽鲜红、圆润的痣多被归为吉痣,如《相理衡真》提及的“朱砂痣”代表福泽深厚;而边缘模糊、色泽晦暗的痣则被视为凶兆,可能预示健康隐患或人生坎坷。例如,鼻梁痣在相学中对应“财帛宫”,若痣形规则则象征财运亨通,但若伴随颜色变异,则可能被解读为“破财之相”。这种基于观察经验的分类体系,本质上反映了古人对生命不确定性的朴素解释需求。

现代科学视角下的痣相解构

医学研究证实,痣的本质是黑素细胞在皮肤表层的聚集现象,其形成主要受遗传、紫外线照射及激素变化影响。美国妙佑医疗国际指出,痣的数量、位置与命运无直接关联,但直径超过6毫米、边缘不规则或颜色混杂的痣需警惕黑色素瘤风险。2020年《自然》杂志的研究进一步揭示,约70%的黑色素瘤并非源于原有痣的恶变,而是由正常皮肤细胞突变引发,这彻底颠覆了“痣变癌”的传统认知。科学数据表明,痣相学的预测功能缺乏生物学基础。

从统计学角度看,痣相学的解读常陷入“巴纳姆效应”——即模糊描述对个体的普遍适用性。例如“额头痣象征智慧”的说法,既无法解释爱因斯坦无额痣却成就卓著的现象,也难以验证相书中“贵人运”的具体发生概率。荷兰莱顿大学的实验显示,当受试者被告知虚构的“吉痣”位置后,63%的人会产生心理暗示效应,但其实际运势波动与痣的位置无统计学相关性。

心理学视角的自我实现效应

尽管科学否定了痣相的命运关联,心理学研究却揭示了其行为干预价值。根据认知行为理论,当个体相信某颗痣代表“事业成功”时,可能通过增强自信、主动争取机会等行为改变人生轨迹。例如,拥有“眉间吉痣”者因自我效能感提升,在职场中更易展现领导力,这种正向循环可能被误读为“痣相显灵”。反之,若将颧骨痣解读为“官司缠身”,焦虑情绪可能导致社交回避,反而增加人际冲突风险。

文化心理学进一步指出,痣相学的存续与集体潜意识密切相关。在东亚社会,“面相定命”观念深植于儒家体系,痣作为显性身体符号,成为群体认知命运的具象化载体。韩国延世大学的跨文化研究显示,中国受访者对痣相的信任度(42%)显著高于欧美国家(11%),这种差异与集体主义文化中对“天命观”的认同度高度相关。

文化价值与科学理性的平衡

作为非物质文化遗产,痣相学承载着独特的文化记忆。从《红楼梦》中贾宝玉的“通灵痣”到民间艺术中的福寿痣图腾,这些符号系统构建了中国人对身体的诗意想象。在当代,网络占卜、影视剧中的痣相元素仍具有娱乐价值,如热播剧《知否》利用“泪痣”塑造角色命运,本质是叙事手法的文化借用,而非科学论断。

科学理性的介入至关重要。医学界建议建立“痣健康管理”的双轨认知:一方面定期用ABCDE法则(不对称、边界、颜色、直径、变化)监测痣的形态;另一方面破除“点痣改运”的迷信行为。2023年上海某医院案例显示,一女子因盲目点除“凶痣”引发感染,反致面部瘢痕。这警示我们,传统文化需与现代医学知识形成互补,而非对立。

总结

痣相学的本质是文化编码与心理暗示的结合体,其“真实性”取决于认知框架——在科学层面,痣的位置与命运无因果关联;但在文化与心理层面,它作为解释系统仍具有社会功能。未来研究可深入探讨两个方向:一是传统身体符号在现代社会的认知重构机制;二是利用人工智能技术分析痣相文化的地域传播规律。对于公众而言,理性态度应是“赏其文化意趣,循其医学警示”,在尊重传统的以科学守护健康。