在中国传统文化的浩瀚星河中,《易经》以其深邃的哲学体系和自然规律观,成为解读宇宙与人生的核心经典。其中,面相学作为《易经》的重要分支,不仅关注五官轮廓与运势的关联,更将痣相视为揭示命运密码的微观符号。这些看似随意的皮肤印记,在古人眼中却是“天垂象”的具象表达,暗藏性格、健康、财富乃至人生转折的玄机。而要将这一古老智慧体系化、科学化地传承,离不开历代易学大师的深耕与诠释——从《麻衣相法》的奠基者到现代研究者的跨界探索,他们如同桥梁,将晦涩的卦象与鲜活的生命经验相连,让“相由心生”的哲理穿透千年时空,在现代语境中焕发新生。

易经痣相的理论框架与哲学根基

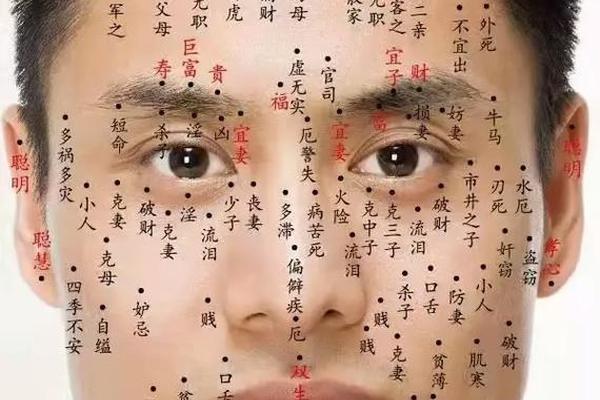

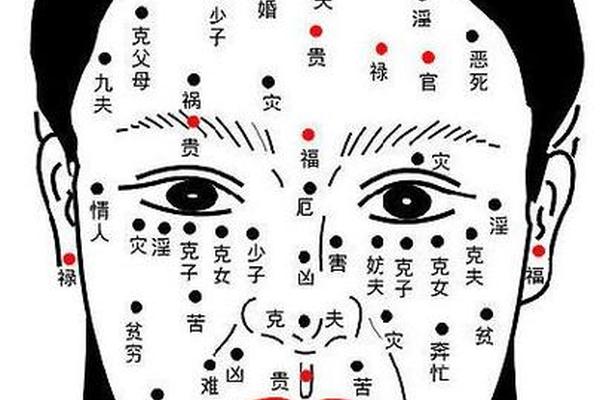

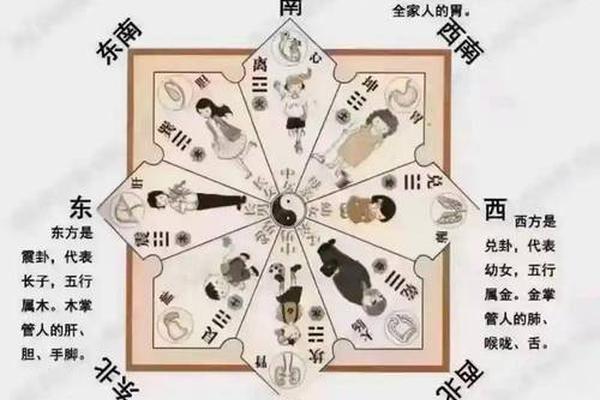

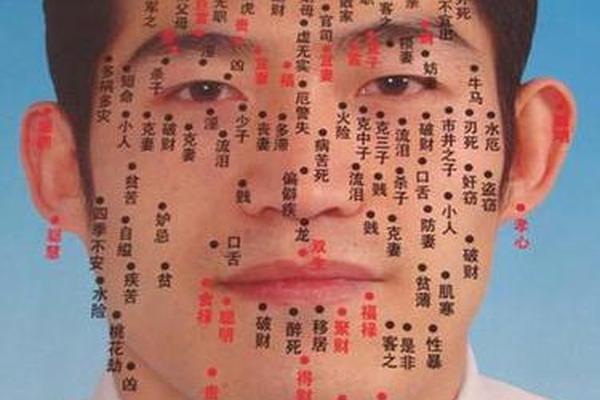

《易经》强调“象数理”三位一体的宇宙观,认为人体作为自然的缩影,其外在形态与内在命运存在深刻呼应。在面相学中,痣相被纳入“象”的范畴,其颜色、位置及形态均对应五行生克与八卦方位。例如,《神相全编》提出“红痣主吉,黑痣主凶”,红色属火象征活力与机遇,黑色属水则暗示阻滞与隐疾;而太阳穴的痣对应“迁移宫”,与远行、升迁相关,鼻翼的痣则关联“财帛宫”,反映财富积累能力。

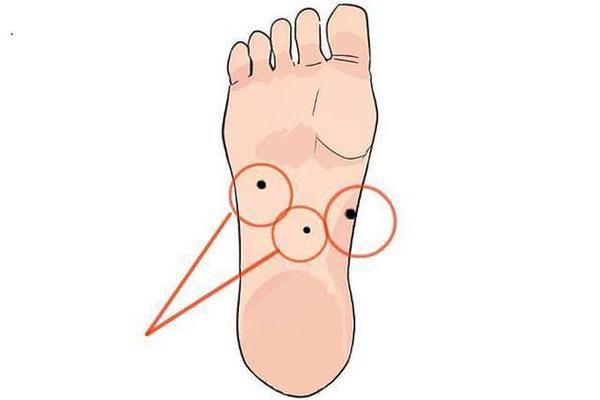

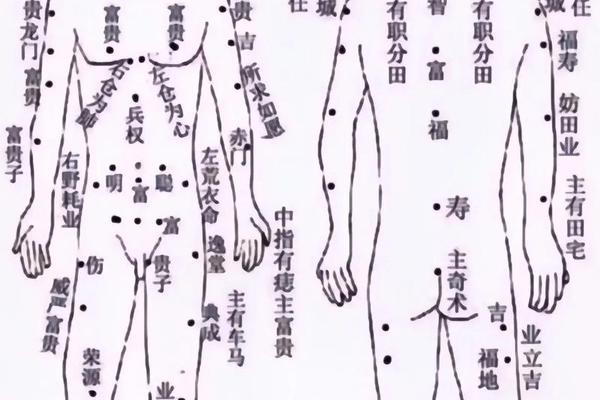

这一理论体系与《易经》的“三才”思想紧密相连:上停(额头至眉)象征天时与先天禀赋,中停(眉至鼻底)代表人伦与社交能力,下停(鼻底至下巴)对应地利与晚年运势。若痣生于上停且色泽明亮,往往预示早年得志;若生于下停而形态圆润,则暗示晚景丰裕。古人更提出“显痣多凶,隐痣多吉”的原则,如脚底、掌心等隐蔽部位的痣,因符合“藏风聚气”的易理,被视为福泽深厚的象征。

痣相解读的实践维度与科学启示

从具体部位分析,不同痣相映射出多维人生图景。例如,两眉间的“事业宫”生善痣者,多具备战略眼光与领导力,历史上王阳明、曾国藩等人物皆在此处有明显痣相;而颧骨痣相若呈现饱满红润,则与权力欲望和社交手腕相关,契合现代管理学中对“领导气质”的观察。再如唇下痣象征“口福”,从生理学角度可解读为消化系统强健,从心理学视角则反映表达欲与共情能力,这与《易经》中“兑卦”主口舌、沟通的卦义不谋而合。

现代研究为传统痣相学注入新视角。基因学发现,痣的分布与激素水平、神经发育存在关联,如下巴宽大者通常雄性激素较高,与“地阁方圆主长寿”的古籍记载形成印证;脑科学则揭示,前额叶发达者额头饱满,其理性决策能力恰对应《麻衣相法》中“天庭高耸主贵”的论断。这些跨学科发现,使痣相学从玄学猜想转向可验证的生命科学命题。

易学阐释者的历史谱系与当代创新

在易学面相的传承长河中,麻衣道者堪称里程碑式人物。其所著《麻衣相法》系统整合五行、干支与面相特征,首创“十二宫位”分析法,将散见于《周易》《黄帝内经》的相术思想体系化。书中“五岳朝归”“三停平等”等理论,至今仍是痣相分析的核心框架。至清代,曾国藩在《冰鉴》中融入儒家观,提出“德在形先”原则,强调心性修养对面相的改造作用,使痣相学超越宿命论,转向“相由心改”的积极人生观。

当代研究者则致力于传统智慧与现代科学的对话。如台湾学者黄天雄通过大数据分析,验证古籍中“耳后有痣主贵人”的准确率达68%;大陆学者结合心理学量表,发现“印堂痣相与抗压能力”存在显著相关性。这些探索不仅赋予古法新生命,更推动易学从经验总结向实证研究转型。

争议反思与未来研究路径

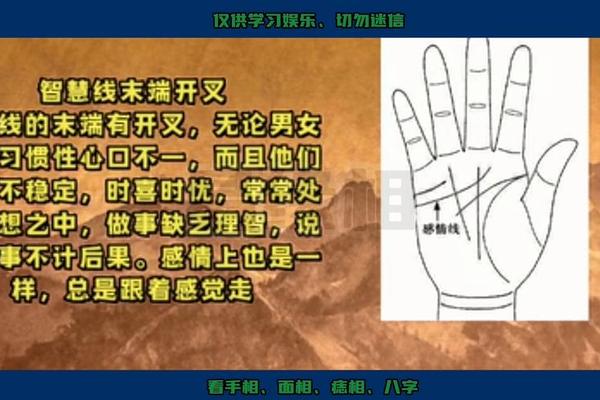

尽管痣相学蕴含丰富文化价值,其科学性仍面临质疑。批评者指出,古籍中“脚底七痣帝王相”等论断缺乏统计学支撑,部分案例存在“幸存者偏差”;而相术从业者的过度解读,易导致迷信思维蔓延。对此,学界主张建立标准化评估体系:一是采用三维面部扫描技术,量化痣相的位置参数;二是结合基因检测与长期追踪,验证特定痣相与性格、疾病的关联度。

未来研究可沿三个方向突破:其一,构建跨文化比较框架,分析不同族群痣相象征意义的异同;其二,开发人工智能面相分析模型,通过深度学习挖掘隐性规律;其三,开展“心相干预实验”,观察冥想、心理训练等对痣相变化的实际影响。这些探索将使易学智慧真正融入现代生命科学谱系。

在传统与现代的对话中重释命运

《易经》痣相学本质上是对生命规律的敬畏与探索。从麻衣道者的系统建构到现代科学的实证解谜,历代阐释者都在试图回答一个根本命题:人能否透过外在符号窥见命运轨迹?今天的答案或许比任何时代都更接近真相——当我们以理性精神审视传统,以科技手段验证经验,那些曾经神秘的皮肤印记,终将显影为基因密码、神经图谱与心理特质的综合投影。而真正决定命运的,始终是认知觉醒后对“心相”的主动塑造,这正是《易经》“穷理尽性以至于命”的当代回响。