在中国传统文化中,痣相学承载着人们对命运与健康的朴素认知。一颗痣的位置、颜色甚至形状,常被赋予吉凶祸福的象征意义。随着现代医学发展,点痣从单纯的民俗行为演变为医学美容与健康管理交织的复杂议题。传统相学中的“吉痣”与“恶痣”如何与现代医学标准对接?点痣背后究竟隐藏着怎样的文化逻辑与科学真相?这些问题亟待深入探讨。

一、痣相学的文化渊源与矛盾

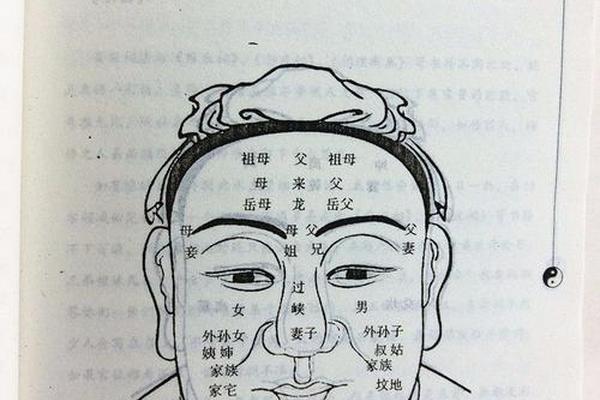

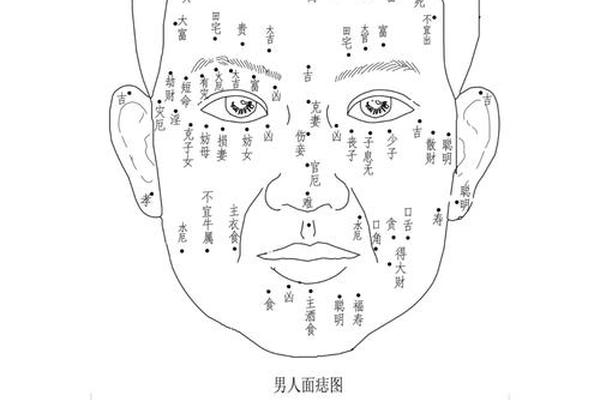

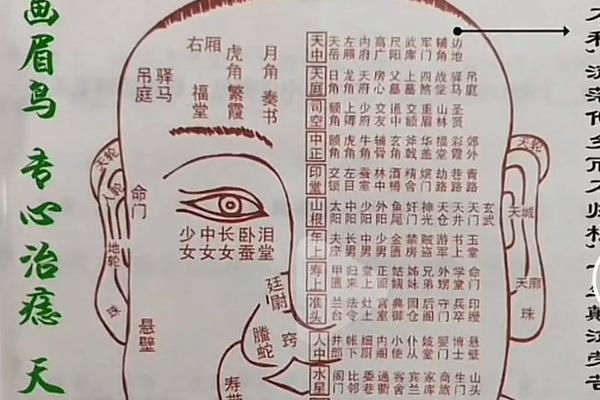

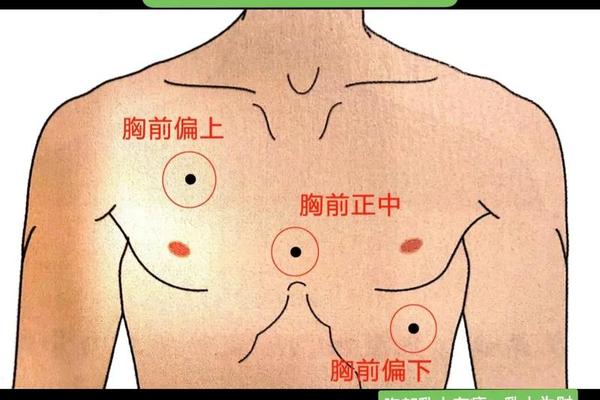

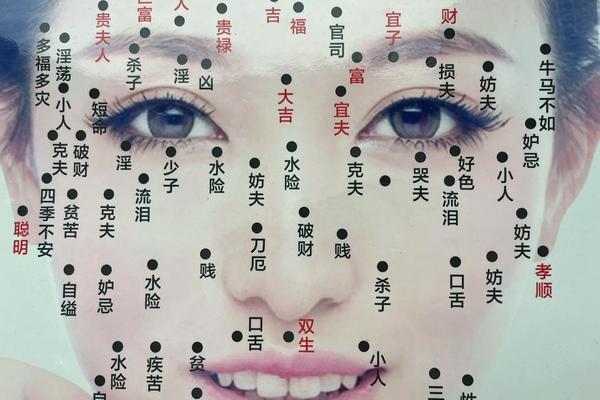

传统痣相学将人体视为宇宙微缩,认为痣的分布对应着命运轨迹。如古相书所言“面无善痣”,额头中央的痣象征智慧,眼尾痣暗示桃花劫,鼻头痣则关联财运。这种观念在当代仍具影响力,调查显示约43%的受访者会因痣相吉凶决定是否点痣。相学中尤为重视“显痣”与“隐痣”之分,隐痣多被视为福运象征,而显痣则可能预示灾厄。

现代医学揭示了这种分类的矛盾性。研究发现,所谓“吉痣”可能是黑色素细胞良性聚集,而“恶痣”中仅0.03%具有癌变风险。例如相学推崇的“眉里藏珠”,实为毛囊周围色素沉着;被视为凶兆的“眼下痣”,在病理学中与内分泌紊乱存在关联。这种认知冲突凸显传统文化与科学实证的张力。

二、现代医学的祛痣标准体系

医学界建立了一套科学的祛痣评估标准。首要原则是区分良恶性:直径超过5mm、边缘不规则、颜色不均匀的痣需优先处理。摩擦部位如手掌、足底的痣,因长期刺激可能导致病变,建议预防性切除。统计显示,正规医疗机构接诊的祛痣案例中,87%出于健康考量,仅13%为美观需求。

在祛痣方法选择上,激光与手术各有适应症。激光适用于直径<3mm的浅层痣,治愈率达92%,但可能需2-3次治疗;手术切除则针对深层或疑恶变的痣,可同步进行病理检测。值得关注的是,中医提出“内调外治”理念,通过当归、丹参等中药调节气血,配合针灸改善局部微循环,为祛痣提供新思路。

三、点痣决策的多维风险考量

民间祛痣存在显著认知误区。调查发现,32%的美容院顾客误信“药水点痣无痕”宣传,导致感染率高达18%。相学推崇的“红痣吉祥论”亦存隐患——红色丘疹可能是血管瘤,盲目保留可能延误治疗。更需警惕的是,28%的黑色素瘤患者曾因迷信吉凶延误就医。

专业祛痣需综合考量多重因素:瘢痕体质者禁用激光;孕期女性应暂缓处理;术后护理需遵循“3-7天避水、3月防晒”原则。典型案例显示,某患者因迷信“食禄痣”保留唇部痣,三年后病理确诊为基底细胞癌,印证了科学评估的必要性。

四、传统与现代的融合路径

在文化传承层面,需建立科学的解读体系。研究发现,79%的吉凶判断与中医脏腑理论存在映射关系——如额部痣对应肺功能,耳垂痣反映神经系统状态。这种跨学科关联为传统相学注入现代医学内涵,使“观痣识健康”成为可能。

技术创新正在重塑祛痣领域。AI皮肤镜诊断准确率已达96%,可识别0.1mm的早期癌变征兆;纳米靶向技术使药物精准作用于痣细胞,减少健康组织损伤。未来研究可聚焦基因检测预警、中医祛痣机制等领域,推动祛痣决策从经验判断向精准医疗转型。

点痣决策本质是文化信仰与科学认知的博弈。传统痣相学承载着集体心理认知,而现代医学提供了客观评估框架。理想路径应是:尊重文化多样性,建立以健康为核心的评估体系,发展精准无创的祛痣技术。建议公众在祛痣前进行“三维评估”——医学风险、心理影响、文化认同,最终实现身体治理与文化传承的平衡。随着跨学科研究深化,这颗小小的色素沉积点,或将揭示更多关于人体奥秘的答案。