在中国传统相学中,面部痣相被视作解读命运与性格的重要符号,而嘴角下方的痣因其特殊位置,常被赋予复杂的象征意义。相学研究者汪钰贻在其课程中多次强调,嘴下痣不仅是个人辨识度的标志,更与情感、事业乃至人生轨迹存在隐秘关联。这一观点在娱乐圈中得到生动印证——从古典美人李建群到实力演员殷桃,嘴角痣成为她们荧幕形象中不可忽视的个性符号,甚至影响着观众对角色气质的感知。

一、痣相学的文化解码

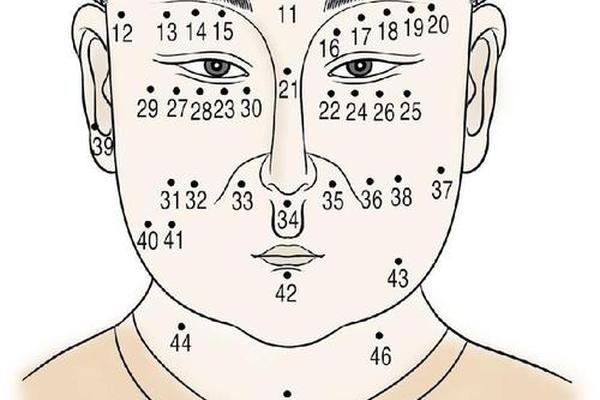

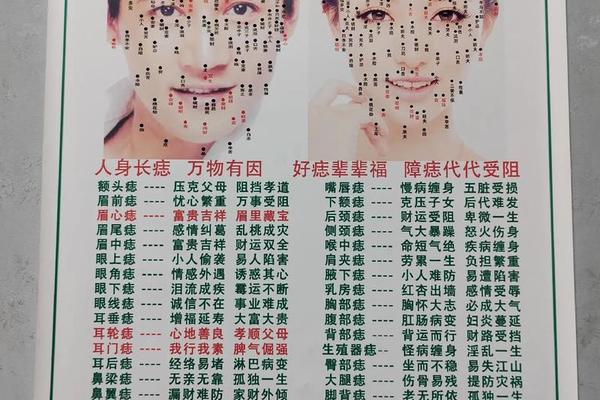

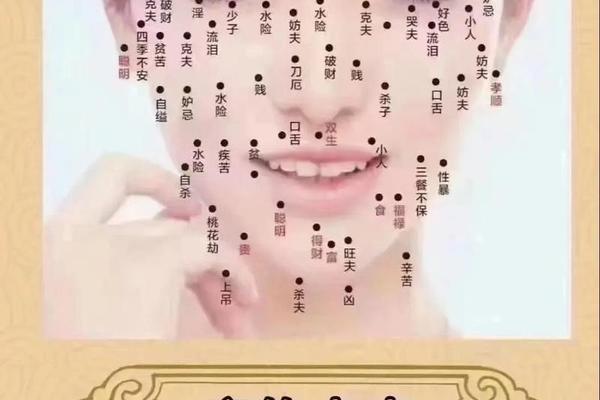

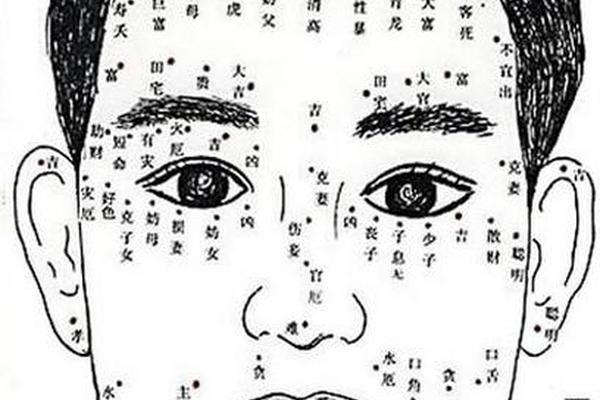

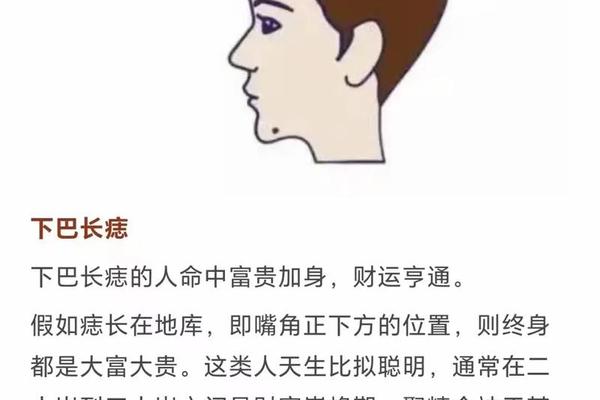

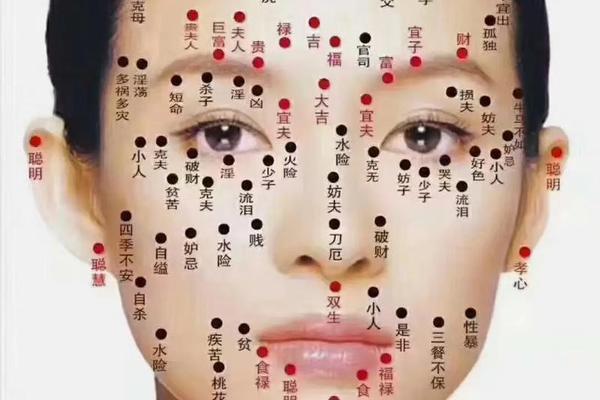

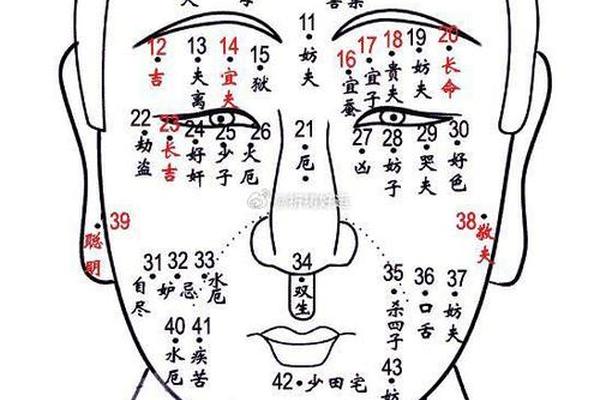

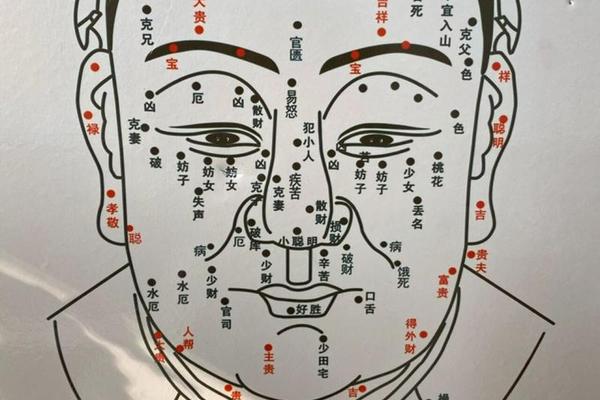

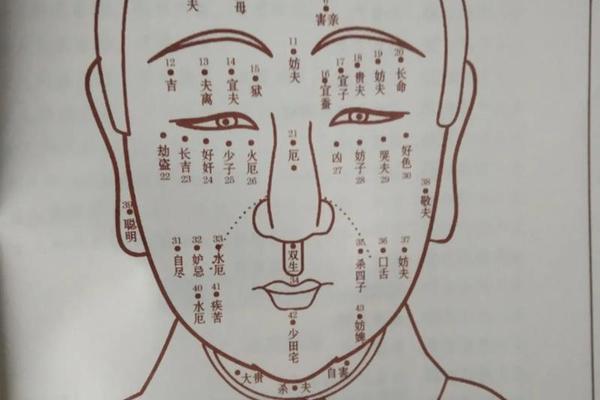

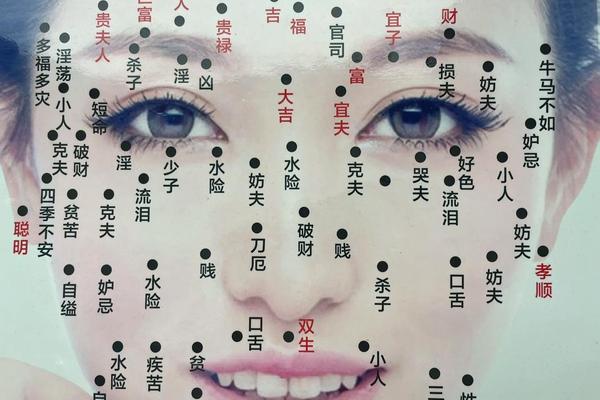

在汪钰贻的相学体系中,嘴下痣被归入“地阁”范畴,主掌晚运与家庭。相书《麻衣神相》曾记载:“唇下藏珠,主衣食丰足”,这里的“珠”即指形态圆润、色泽乌亮的吉痣。现代相学在此基础上发展出更精细的解读:位于下唇正中的痣象征决断力,偏左者多与原生家庭关联,偏右者则关乎事业发展。这种方位学划分,在当代名人面相分析中仍具参考价值。

从生理学角度看,痣的形成源于黑色素细胞聚集,但传统文化赋予其超越医学的象征意义。汪钰贻提出“痣相动态论”,认为痣的色泽变化可反映运势波动。例如袁泉下唇痣早年呈浅褐色,随着事业上升渐转深黑,与其从话剧舞台到影视巅峰的轨迹形成奇妙呼应。这种将生理特征与人生际遇关联的解读方式,体现了相学“天人感应”的核心逻辑。

二、荧幕内外的痣相叙事

在影视美学中,嘴下痣成为塑造角色性格的重要视觉元素。李建群在《康熙王朝》中饰演的容妃,下唇痣既强化了人物外柔内刚的特质,又暗喻其最终被权力碾碎的悲剧命运。这种痣相与角色命运的互文,恰如汪钰贻所言:“痣是命运的注脚,更是性格的显影剂”。导演常通过特写镜头突出这颗痣,使观众不自觉地将痣的意象与角色命运交织。

现实中的明星则展现出痣相与个人特质的深层联结。殷桃的唇下痣从初期被建议点除,到最终成为个人标识,这个过程本身即是自我认同的隐喻。其痣相在《人世间》中强化了郑娟的苦彩,在《杨贵妃秘史》里又化作妩媚风情的点睛之笔。这种多义性印证了汪钰贻“痣无绝对吉凶,重在气韵相合”的观点,痣的价值取决于整体面相的协调性。

三、现代社会的痣相重构

在审美多元化的当下,痣相文化经历着从命理符号到个性表达的转型。肖战唇下痣被粉丝称作“幸运标记”,其商业价值在品牌代言中得到充分体现。这种转变暗合汪钰贻提出的“痣相赋能说”——当传统相学与现代人格心理学结合,生理特征可转化为心理暗示源,进而影响个体的自我认知与社会评价。这种现象在95后群体中尤为显著,部分年轻人甚至通过化妆人工添加“招财痣”“桃花痣”。

科学界对痣相学的审视则保持谨慎态度。皮肤科研究指出,痣的分布具有随机性,其形态变化更多与紫外线照射、激素水平相关。但不可否认,传统文化赋予的心理暗示作用确实存在。正如社会学家指出:“当足够多人相信某种象征体系时,它就会产生真实的社会效应”。这种集体认知的建构力量,恰是痣相学在现代社会存续的基础。

四、名流痣相的个案深描

纵观娱乐圈,嘴下痣持有者的命运轨迹呈现有趣分野。袁泉的痣伴随其从话剧女王到银幕常青树的蜕变,始终与“清冷知性”形象绑定;殷桃的痣则在苦情与美艳间自由切换,印证汪钰贻“一痣多相”的理论。而陈秀珠作为香港黄金配角,下巴痣既强化其“恶女专业户”的荧幕形象,又与现实中两段失败婚姻形成宿命式对照。

这些案例揭示出痣相解读的复杂性。汪钰贻特别提醒需结合“三庭五眼”整体分析:袁泉的高颧骨与尖下巴构成“金形面相”,其唇下痣恰处水星位,形成“金生水”的相理格局,这或许是其艺术生命力持久的原因。这种系统论视角,为单一痣相的解读提供了更立体的框架。

嘴下痣从相学预言到个性符号的演变,折射出传统文化在现代社会的适应性转型。汪钰贻的痣相理论,在保留方位吉凶传统的引入动态发展观与整体面相论,为这门古老学问注入新活力。未来研究可结合大数据技术,建立痣相特征与职业成就的关联模型,或从神经美学角度探索痣对观众注意力的捕获机制。当科学理性与文化隐喻形成对话,或许能揭开痣相之谜的新篇章。

值得关注的是,当代年轻人对痣的态度已超越命理范畴,转向自我表达与身份认同。这种转变提示我们:传统文化的现代转化,关键在于找到与个体生命经验的连接点。正如那颗游走于命运与选择之间的唇下痣,既是祖先留给我们的文化密码,也是书写新人生叙事的空白签注。