在中国传统文化中,痣相学承载着对人体特征的独特解读,而现代医学则从生理机制和健康风险的角度剖析痣的本质。黑痣与红痣作为最常见的两类痣,在相学中被赋予截然不同的象征意义,在医学上也有着不同的形成机制和健康警示。本文将从医学成因、健康风险、相学象征以及护理建议等多个维度,探讨两者的核心差异。

一、医学成因与生理特征

黑痣的形成与黑色素细胞密切相关。医学研究表明,当皮肤中的黑色素细胞异常聚集时,会在表皮或真皮层形成色素痣,颜色多为黑色、褐色或棕色,形态可扁平或隆起。部分黑痣可能先天存在,但后天紫外线暴露、内分泌变化或摩擦刺激也会诱发新痣生成。值得注意的是,直径超过6毫米或短期内快速变化的黑痣需警惕恶变为黑色素瘤的风险。

红痣的成因则与血管增生相关。红痣本质上是血管的良性病变,如樱桃状血管瘤或蜘蛛痣。樱桃状血管瘤常见于中老年人,表现为直径1-3毫米的暗红色斑点,不突出皮肤表面;而蜘蛛痣多与肝功能异常相关,呈中心红点放射状血管形态。与黑痣不同,红痣极少恶变,但突然增多可能提示代谢或免疫系统问题。

二、健康风险与医学警示

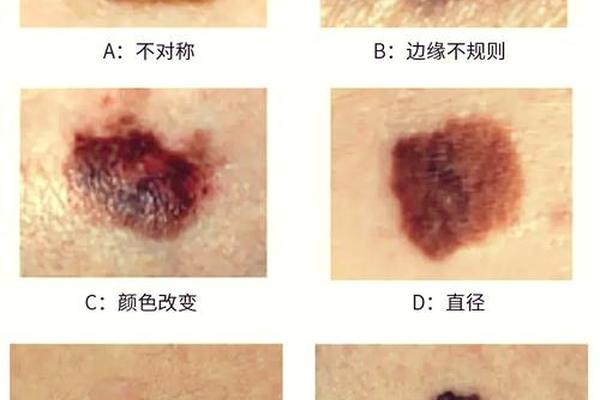

黑痣的潜在风险主要集中于黑色素瘤。根据ABCDE法则(不对称、边缘不规则、颜色不均、直径大于6毫米、动态变化),恶性黑色素瘤的早期识别至关重要。临床数据显示,长期受摩擦部位(如足底、手掌)或先天性巨痣(直径>20厘米)的恶变风险较高。痣上毛发脱落、周围出现卫星灶等异常变化也需及时就医。

红痣的健康意义相对简单,但需区分类型。樱桃状血管瘤多为无害的老年性皮肤改变,而蜘蛛痣则可能提示肝硬化或激素紊乱。例如,肝病患者因雌激素代谢障碍,常出现胸腹部的蜘蛛痣,按压中心红点时周围血管网会短暂消失,此类情况需结合肝功能检查综合评估。

三、相学象征与文化解读

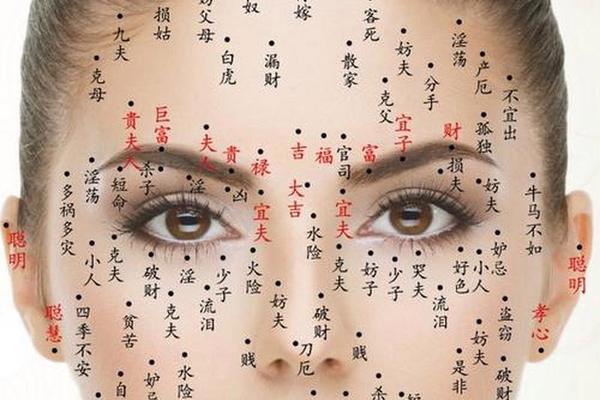

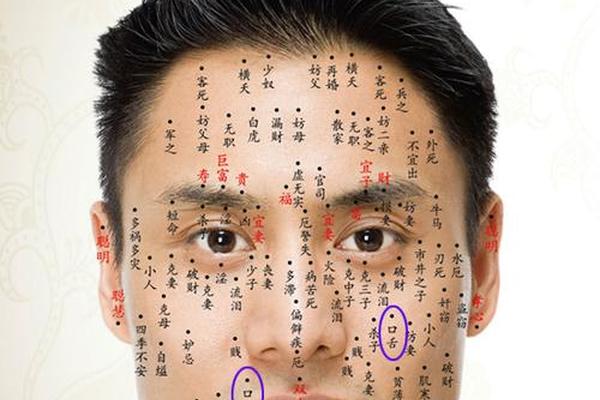

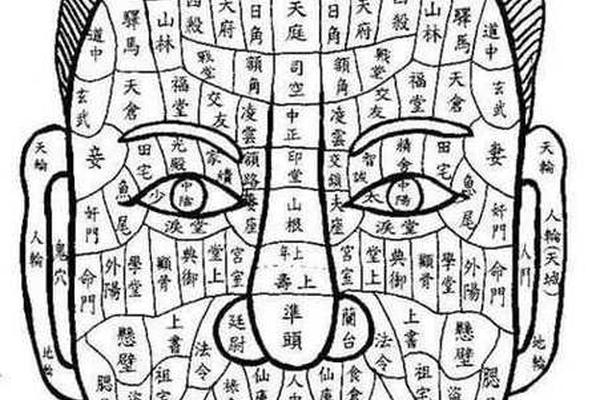

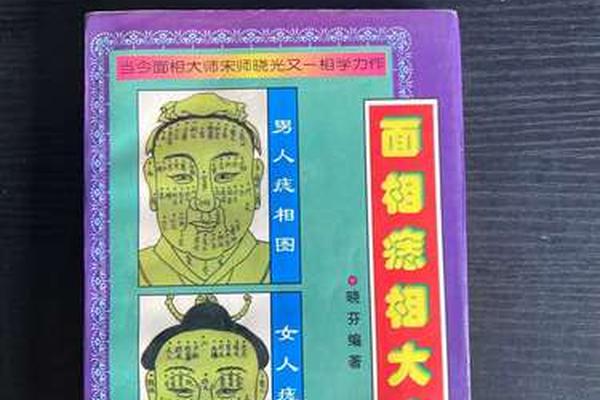

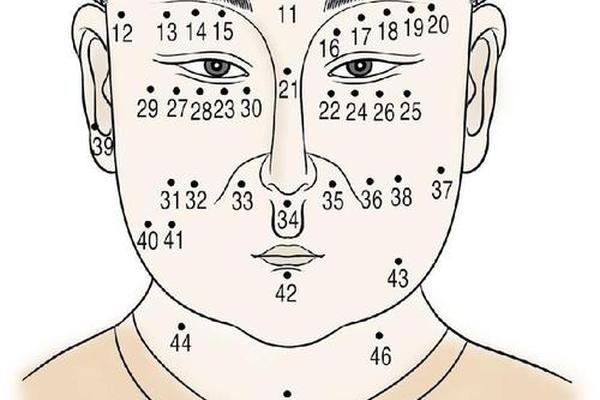

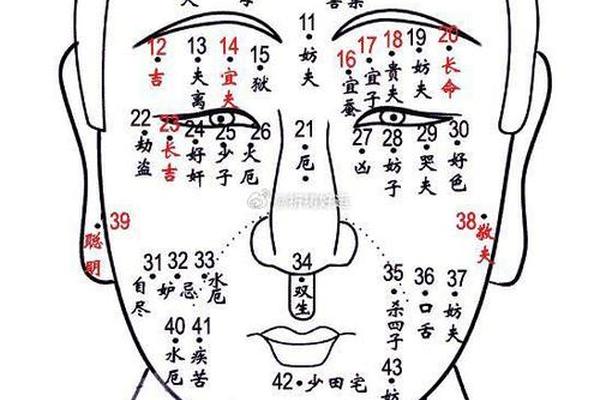

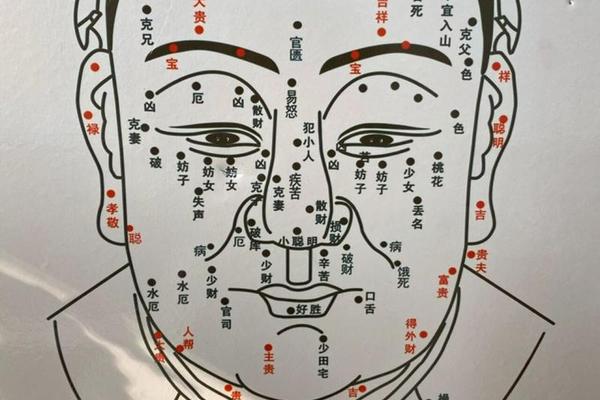

传统相学中,红痣被视作“吉痣”,象征福运与贵人相助。例如,眉心红痣(朱砂痣)被认为主聪慧富贵,耳部红痣代表学习能力,而手腕红痣则寓意领导力。相书《痣相大全》强调,红痣色泽鲜亮、圆润隆起者为大吉,若生于隐蔽部位更添福泽。

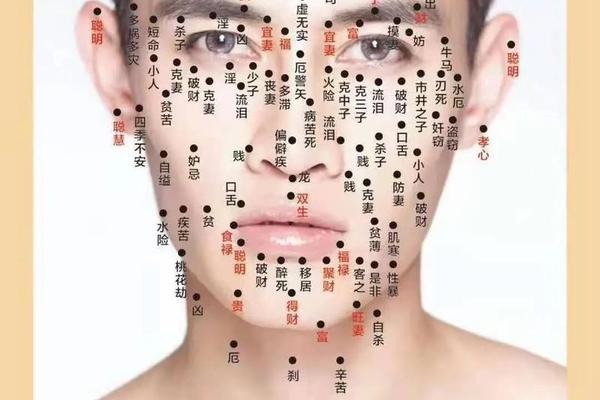

黑痣的相学意义则复杂且多趋负面。面部显性黑痣常被解读为“凶相”,如鼻梁黑痣主劳碌,嘴角黑痣易招口舌。但特殊位置的黑痣也有积极寓意:眉中藏痣(无论颜色)主智慧,足底黑痣象征远行机遇。相学还认为,黑痣上生毛发可化解部分凶兆,体现“山有草木则灵”的哲学观。

四、护理与干预建议

医学护理层面,黑痣需定期观察并避免刺激。防晒可降低紫外线诱变风险,而激光或手术切除适用于易摩擦部位或疑似恶变的痣。红痣一般无需治疗,但蜘蛛痣需排查肝脏疾病。值得注意的是,自行点痣可能引发感染或误判病情,专业病理检查不可或缺。

相学角度则建议辩证看待痣的象征。例如,红痣虽主吉,但生于眼睑可能影响感情;黑痣生于隐蔽部位反为福兆。传统文化强调“相由心生”,痣相解读需结合个人德行与行为,而非机械套用。

黑痣与红痣的区别既是生理现象的分野,也是文化符号的对照。医学上,两者成因、风险迥异,黑痣的恶变可能要求更严谨的健康管理;相学中,红痣的吉兆属性与黑痣的复杂象征,则反映了传统哲学对生命特征的多元诠释。未来研究可进一步探索痣相学中的经验性认知与现代皮肤科学的关联,例如特定位置的痣与局部代谢特征的关系。对于公众而言,理性看待痣的双重属性——既尊重文化传统,又遵循科学检查——才是平衡之道。