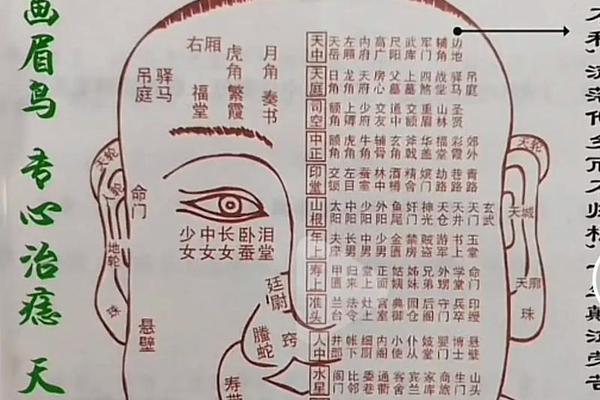

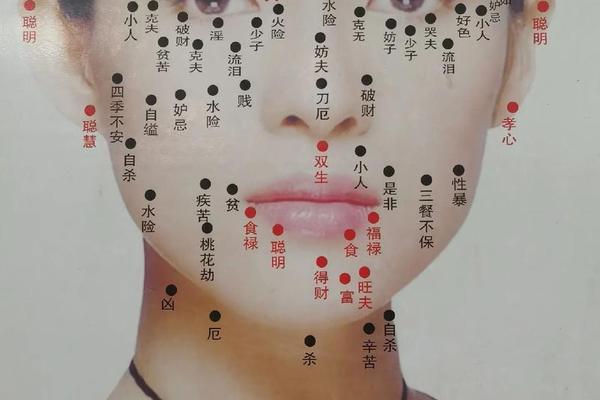

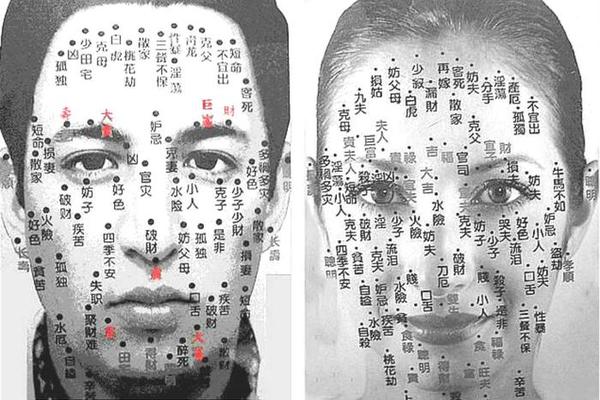

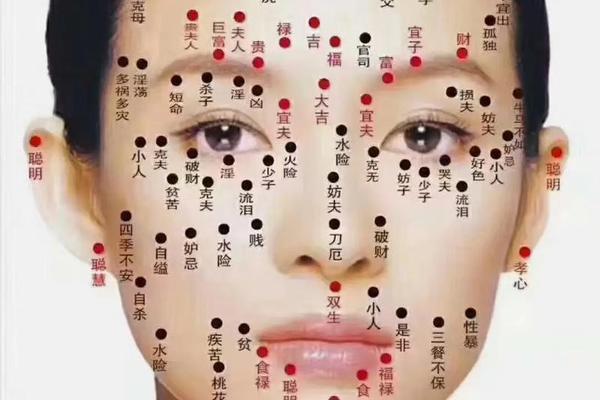

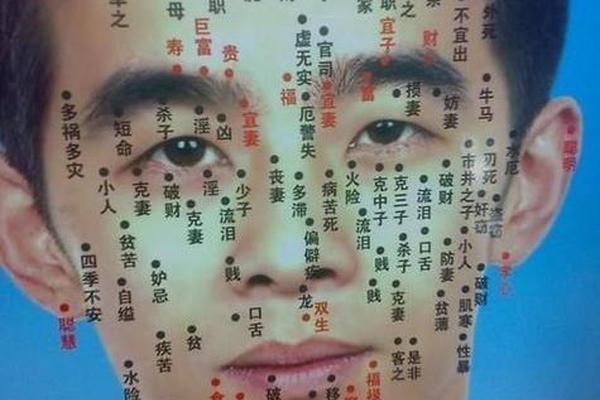

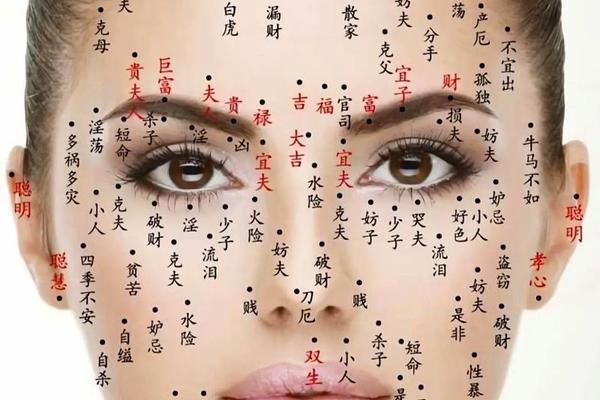

痣相学作为一种古老的相术,其历史可追溯至数千年前的东方文明。中国古代典籍如《黄帝内经》中已有通过体表特征推断人体状态的记载,而面相学作为其分支,逐渐衍生出以痣的位置、颜色、形状为核心的命运解读体系。例如,额头中央的痣被赋予“官禄痣”的象征,暗示智慧与仕途通达;鼻翼的痣则被解读为财富积累的标志。这种观念不仅存在于中国,印度占星术与欧洲面相学中也存在类似传统,反映出人类对体表符号的普遍性关注。

文化的传承为痣相学提供了生存土壤。在缺乏科学认知的古代,人们通过观察自然与身体的关联,构建出“天人感应”的哲学框架。痣被视为“命运的印记”,其解读常与中医经络理论结合,认为痣的位置对应脏腑功能,进而影响性格与健康。例如,眉间痣被认为与肝脏相关,暗示情绪波动。这种解释虽缺乏实证,却因符合传统医学的“整体观”而深入人心。

二、科学视角下的痣相本质

现代医学对痣的成因已有明确解释:痣是黑色素细胞在皮肤表层的良性聚集,其形成受遗传、紫外线暴露及激素水平影响,与“命运”无直接关联。例如,黑色素瘤的风险评估仅关注痣的形态变化(如边缘不规则、颜色不均),而非其象征意义。研究表明,90%以上的痣为普通色素痣,仅约1%可能恶变,医学界从未认可其与性格或运势的关联。

从生物学角度看,痣的分布具有随机性。同一位置的痣在不同个体身上可能由完全不同的基因突变导致,而文化解读却赋予其统一含义。例如,唇边痣在东方被视作“口福”,在西方却可能被关联为“情感纠葛”。这种矛盾性揭示了痣相学的文化建构本质:其意义并非源于痣本身,而是社会认知的投射。

三、心理学机制与迷信的共生

痣相学的流行与心理学现象密切相关。“巴纳姆效应”使人们倾向于接受模糊的普遍性描述,例如“额头痣象征领导力”这类宽泛断言,实则适用于大多数积极进取者。研究显示,当被告知某痣代表“富贵”时,个体会无意识强化成功经历,忽略反例,形成认知偏差。

“自我实现预言”进一步巩固了痣相学的心理影响力。若某人相信耳垂痣象征财运,可能更主动寻求商业机会,其成功又反过来验证“预言”。这种循环论证使痣相学在缺乏科学支撑的情况下仍具生命力。值得注意的是,心理学实验表明,痣相解读的安慰剂效应显著,尤其在压力情境下,人们更易依赖此类象征系统缓解焦虑。

四、现代社会中的符号化生存

尽管科学理性占据主流,痣相学仍在现代文化中占据独特生态位。商业领域,部分美容机构以“改运”为噱头推广点痣服务,甚至衍生出“吉痣保留,凶痣祛除”的消费主义逻辑。社交媒体上,面相分析博主通过短视频传播“10大富贵痣”等内容,吸引数百万关注,反映出公众对神秘主义的持续需求。

文化学者指出,痣相学的存续得益于其符号化功能。在个体化加剧的当代社会,痣成为自我叙事的一部分:有人借“泪痣”解释情感挫折,有人用“福痣”强化成功认同。这种将生理特征转化为意义载体的行为,本质上是对不确定性的隐喻性掌控,与星座、血型等流行文化同构。

五、理性认知与文化遗产的平衡

面对痣相学,需区分其文化价值与科学真相。从医学角度,应警惕以命运解读替代健康管理的行为。美国皮肤科学会建议,直径超过6毫米或快速变化的痣需及时检查,而非求助相术。从文化视角,则可将其视作民俗研究的标本,例如《中国痣相图谱》收录的200余种痣象,为人类学研究提供了珍贵素材。

未来研究可探索痣相学的认知神经机制,例如通过脑成像技术观察接受痣相解读时的大脑激活区域,或开展跨文化比较实验,揭示不同群体对同一痣象的解读差异。教育领域需加强科学素养培养,引导公众在尊重传统的以批判性思维审视神秘主义话语。

痣相学是人类试图破解命运密码的古老尝试,其背后交织着文化传承、心理需求与认知局限。科学已揭示痣的生物学本质,但彻底消解其文化影响力仍需时间。在理性与信仰并存的当下,我们或许应以更包容的态度看待这一现象:既承认其作为文化遗产的符号价值,也坚持医学实证的底线。毕竟,真正的命运书写者,从来不是皮肤上的斑点,而是每个个体在科学认知指引下的选择与行动。