在当代社会,祛痣已成为一种常见的美容行为,尤其对女性而言,一颗痣的存在或消失可能牵动着审美取向与心理暗示的双重考量。随着医学技术的发展,点痣早已摆脱了传统“江湖术士”的粗糙操作,转而成为皮肤科门诊的常规项目。在这一过程中,一个颇具争议的话题始终萦绕不去——祛痣是否需要参考面相学中“吉凶痣”的说法?科学与传统文化的碰撞,让这一选择既关乎健康,又裹挟着文化心理的深层博弈。

面相学的文化根基与现代祛痣需求

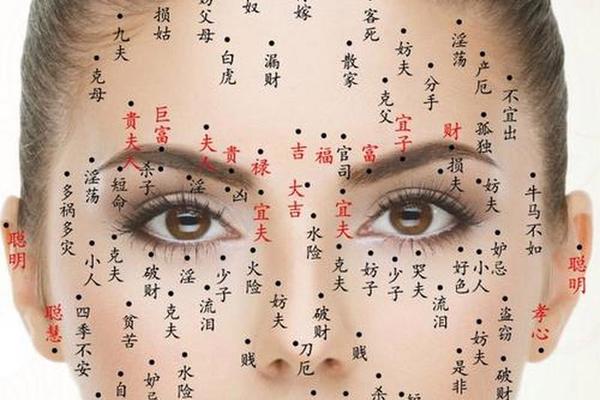

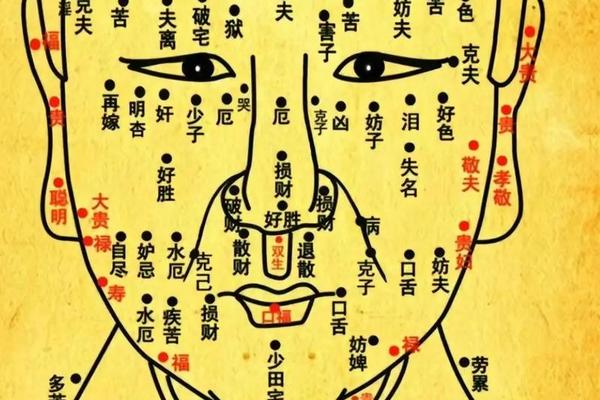

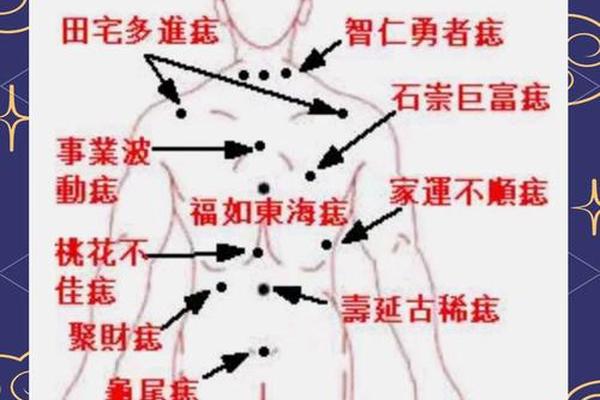

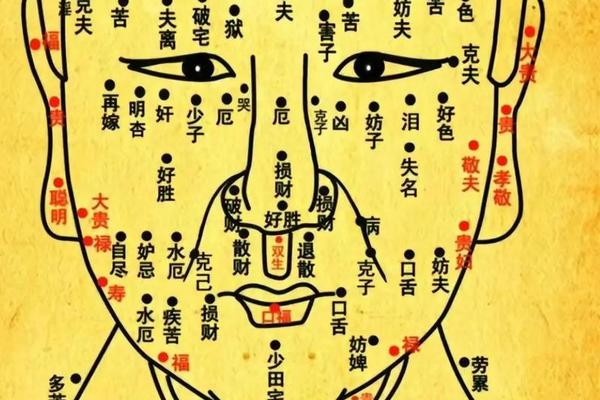

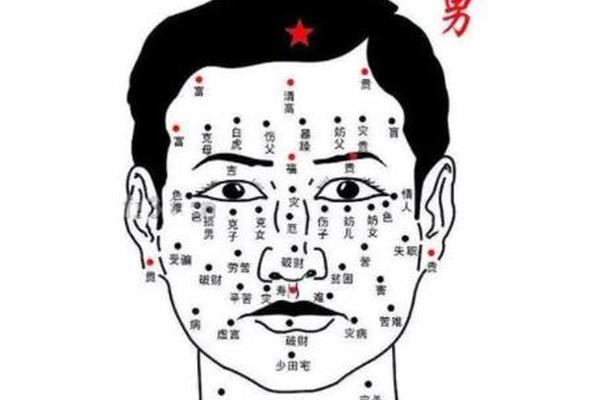

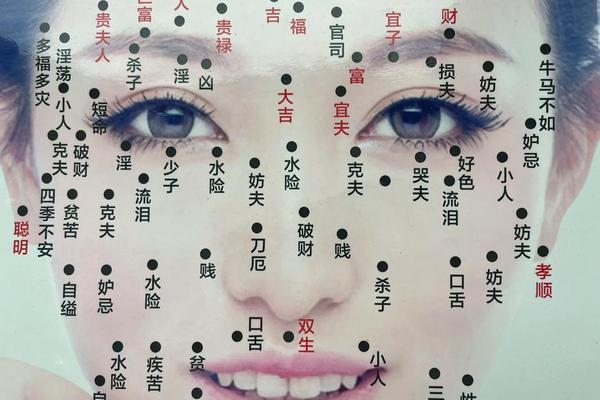

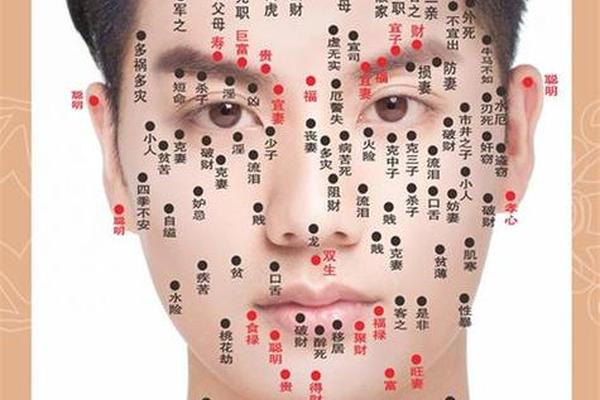

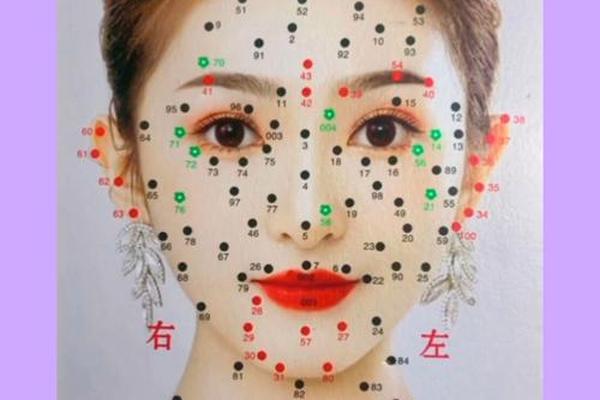

面相学中关于痣相的论述,本质是古代天人感应思想的延伸。传统相术将面部划分为十二宫位,每个区域的痣都被赋予特定寓意:例如鼻头痣象征财运,耳垂痣代表福气,而眼尾痣则关联婚姻宫位。这种观念至今仍影响着部分人群的决策逻辑,有研究显示,约30%的祛痣咨询者会主动提及“招小人痣”“破财痣”等面相学概念。

但现代祛痣需求的核心矛盾在于,面相学的吉凶判断与医学评估标准存在本质差异。中医古籍《黄帝内经》认为,痣是体内毒素淤积的表现,点痣仅能治标,调理身体才是根本。这与当代医学对色素痣的定义——由黑色素细胞聚集形成的良性皮肤肿瘤——形成理论分野。实践中,美容机构常面临顾客要求保留“旺夫痣”而拒绝处理潜在病变痣的案例,凸显了传统文化与现代科学的认知鸿沟。

医学视角下的祛痣核心原则

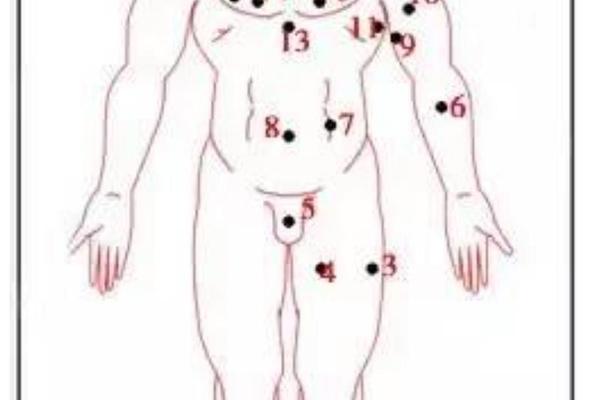

从皮肤医学角度,祛痣的首要考量是健康风险。美国皮肤病学会建议,对直径超过6mm、边界模糊、颜色不均或快速增大的痣应优先切除并进行病理检验。易摩擦部位如手掌、足底的痣,因长期机械刺激可能诱发恶变,也属于医学建议处理范畴。临床数据显示,规范化的手术切除可将黑色素瘤误诊率降低至0.3%以下,而激光祛痣因无法获取组织样本,存在0.7%的漏诊风险。

在技术选择层面,医学界已有明确共识:直径3mm以下的浅表痣可采用激光或冷冻处理,深在性色素痣必须手术切除。但面相学推崇的“福痣”往往恰是医学关注的高危部位,如鼻部、唇周等皮脂腺密集区域,这些部位术后更易出现增生性瘢痕。这种矛盾在临床决策中尤为突出,曾有研究追踪500例面部祛痣案例,发现12%的患者因坚持保留“吉痣”延误治疗,其中3例最终确诊为早期黑色素瘤。

心理暗示与个体选择的平衡

心理学研究揭示,祛痣行为本质是身体意象的自我重构过程。面相学中的“破相改运”说,实质是通过改变外在符号来强化心理暗示。英国伦敦大学实验表明,对自认“克夫痣”进行祛除的受试者,其社交自信指数在术后3个月提升27%,但这种提升与痣的医学属性无显著相关性。这种现象印证了“安慰剂效应”在美学决策中的强大作用。

然而过度依赖面相学可能带来决策偏差。台湾学者针对2000名祛痣者的追踪研究发现,执着于“改运”目标的群体术后抑郁发生率高达18%,远高于医学需求群体的5%。这种差异源于面相学解释体系的模糊性——当现实境遇未达预期时,个体会陷入更深的认知失调。专业医师建议采用“双轨评估法”:先进行医学必要性判断,再结合心理评估决定是否保留文化符号性痣。

科学与传统的辩证融合路径

在决策框架构建上,需建立多维度评估模型。首先进行ABCDE法则(不对称、边界、颜色、直径、演变)的医学筛查,其次考量痣所在面相宫位的文化权重。例如鼻翼痣在医学属高危部位,在相学中又主财库破损,此类双重警示痣应优先处理;而耳垂红痣虽在相学中象征福泽,但医学证明该区域恶变率低于0.01%,可酌情保留。

技术创新也为二者融合提供新可能。上海九院开发的3D面相模拟系统,能在术前预测不同祛痣方案的面相学解读,使患者在科学认知基础上进行文化符号选择。分子生物学研究揭示,某些“吉痣”区域的黑色素细胞端粒酶活性显著偏低,这或许为传统相术的“福泽”说提供了生物学解释线索。

在祛痣这一微观医疗行为中,折射出传统文化与现代科学的深层对话。医学评估应作为决策基石,而面相学的文化心理价值可作为辅助参考。未来研究需在两方面突破:一是建立基于大数据的痣相-病理关联模型,二是开发兼顾医学安全与文化认同的智能决策系统。个体在抉择时,既要警惕“以貌断运”的认知陷阱,也要尊重文化心理的合理诉求,在健康与信仰之间寻求动态平衡。毕竟,真正的命运转变,永远始于对生命本质的科学认知与理性把握。