在中国传统文化中,人体上的痣被赋予了神秘的象征意义。古人认为,痣的位置、形状和颜色不仅与性格命运相关,甚至能预示健康与财富的起伏。随着现代医学的发展,关于“痣相是否真实”以及“祛痣是否影响命运”的争议愈发激烈。本文将从文化、科学、医学及心理学等多个维度,探讨这一跨越千年的文化现象背后的逻辑与现实依据。

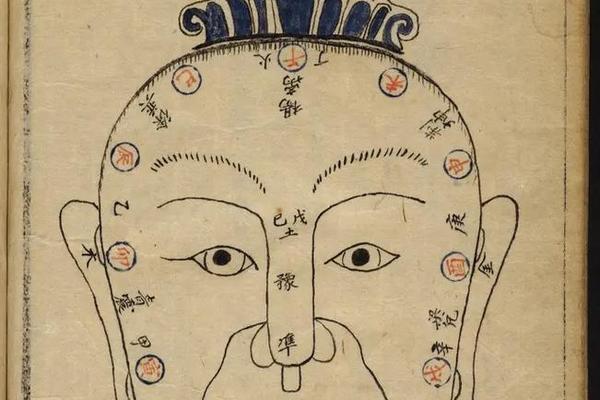

一、传统痣相学的文化根基

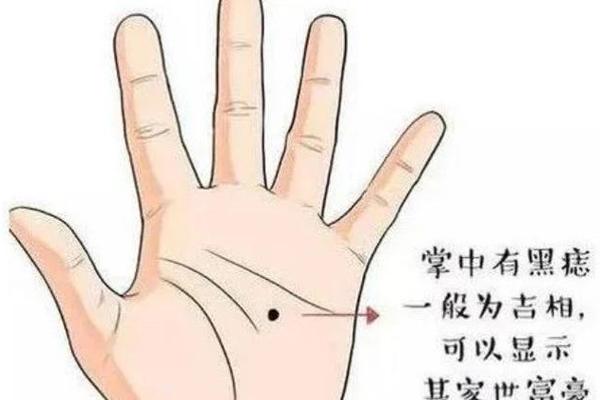

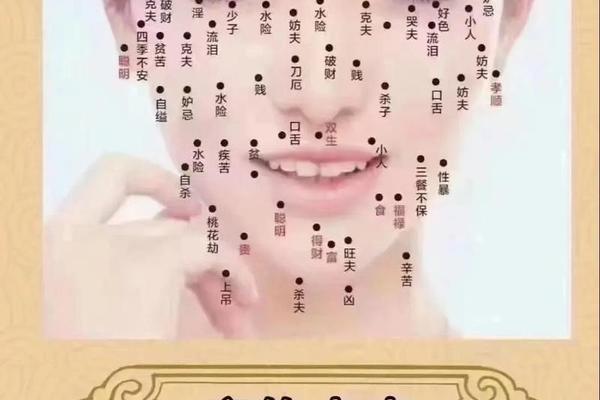

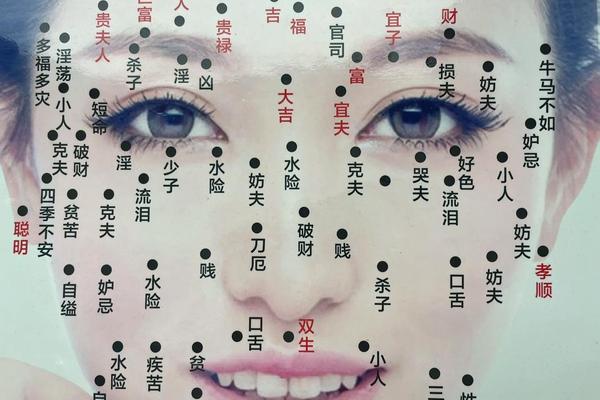

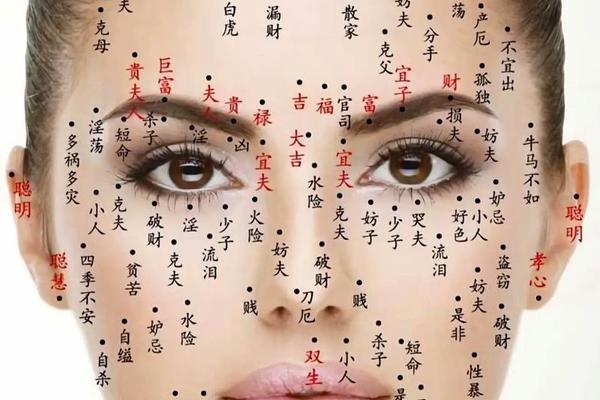

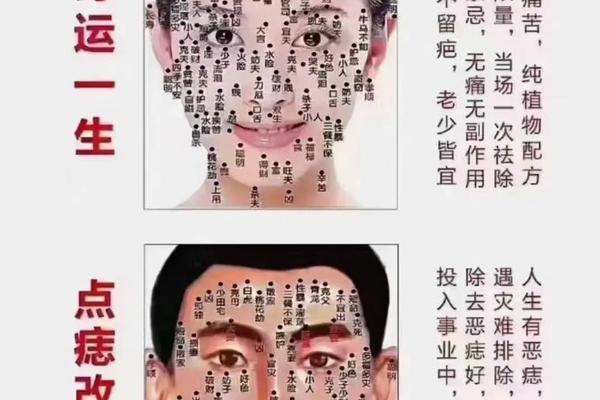

痣相学根植于中国古代的哲学体系,其核心是“天人感应”与“形神合一”的思想。在《太清神鉴》等古籍中,痣被描述为“气血之聚”,其分布与五行(金、木、水、火、土)属性密切相关。例如,额头属火象征智慧,鼻梁属金关联财运,而唇周的痣则被视为“水”性,影响情感与社交。这种分类不仅将人体与自然元素对应,还发展出复杂的吉凶判断体系。如网页34提到:鼻尖的痣若“圆润饱满”,预示财富积累;而眉间杂乱的痣则暗示情感波折。

痣相学的解读存在显著的主观性与矛盾性。网页1与网页8均指出,不同流派对同一位置的痣可能给出截然相反的结论。例如,耳垂的痣在部分文献中被视为“福泽深厚”,但在另一些记载中却被解读为“健康隐患”。这种差异源于古代相术缺乏统一标准,更多依赖经验归纳而非系统验证。

二、祛痣与命运关联的争议

民间普遍存在“祛吉痣损运,除恶痣改命”的观点。网页48引用相学理论称:额头的痣象征贵人运,若祛除可能导致事业受阻;而眼尾的“桃花痣”若为恶痣(颜色晦暗),祛除后可减少感情纠纷。甚至有案例显示,某些人祛除面部恶痣后自信心提升,间接推动了事业突破。

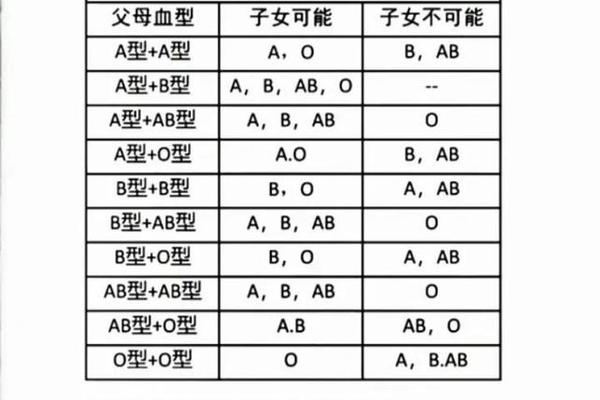

但从科学视角看,这种关联缺乏实证依据。网页14与47明确指出:痣是黑色素细胞聚集的生理现象,祛痣仅改变皮肤表层结构,与命运无直接因果关系。医学研究显示,90%的痣为良性,祛除与否主要基于健康或美观考量。例如,不规则凸起的痣可能癌变,需手术切除,但这与“财运受损”无关。德国医学界的研究也表明,痣的分布更多受遗传和紫外线影响,而非“天意垂象”。

三、科学视角的批判与验证

现代医学从生理学角度否定了痣相学的核心逻辑。研究表明,痣的形成与胚胎发育过程中黑色素细胞的迁移异常有关,其位置随机性远大于规律性。例如,网页34提到“背部左侧痣象征家庭责任感”,但解剖学发现,背部皮肤细胞分布并无特殊差异性,此类解读更接近文化想象而非客观规律。

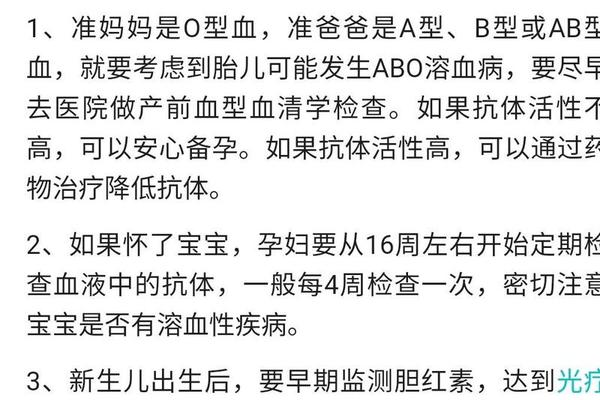

部分研究揭示了痣与健康的潜在联系。网页5与34指出,某些痣的异常变化(如快速增大、边缘模糊)可能是皮肤癌的早期信号。中医理论认为,耳后痣若伴随红肿可能与肾脏代谢相关,但这属于病理学范畴,与“冒犯双亲”的相学论断截然不同。这种健康警示功能,或许是痣相学在民间长期流传的现实基础。

四、心理学与社会学的影响机制

尽管科学否认痣相的命运效应,但其通过心理暗示产生的间接影响不容忽视。网页15提到,一位女性祛除“媒婆痣”后,因容貌改善而获得更多职场机会,本质是“自信提升—行为改变—结果优化”的连锁反应。相学中“恶痣”带来的焦虑感,可能使人回避社交或决策,形成自我实现的预言。

社会学研究进一步发现,痣相学的流行与文化认同密切相关。在东亚地区,面相文化深植于婚配、求职等社会活动中。例如,网页8记载,某些企业在招聘时会规避“法令纹旁痣”的候选人,因相书称其“性格固执”。这种现象实质是文化偏见对现实规则的渗透。

五、未来研究与理性认知建议

当前亟需跨学科研究以厘清争议。一方面,可通过大数据分析痣的位置与人生轨迹的统计学关联(如万人样本追踪);文化人类学可深入探讨痣相学在当代社会的符号意义。例如,年轻群体将“泪痣”审美化的现象,已脱离传统凶吉框架,演变为亚文化表达。

对个体而言,理性态度至关重要。若因痣产生心理负担,祛除并无不可,但需遵循医学规范;若出于文化信仰保留特定痣相,则需警惕过度解读。正如网页23所述:“命运是多重因素的交织,努力与选择远比一颗痣更具决定性。”

总结

痣相学作为文化遗产,反映了古人对生命规律的探索欲望,但其吉凶论断缺乏科学支撑。祛痣对命运的影响更多通过心理机制实现,而非玄学因果。未来研究应结合实证科学与文化分析,剥离迷信外壳,挖掘其作为社会现象的价值。对于公众,在尊重传统的以医学健康为决策核心,或许是最理性的选择。