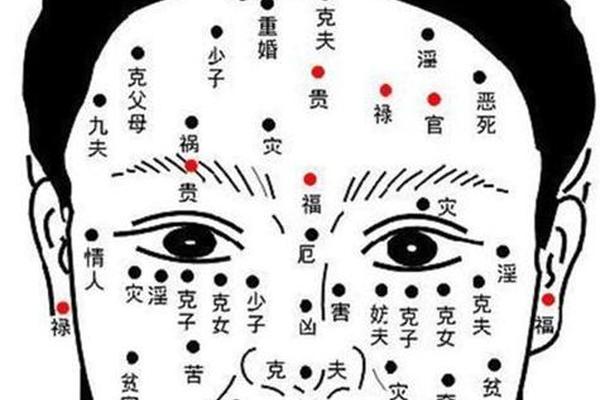

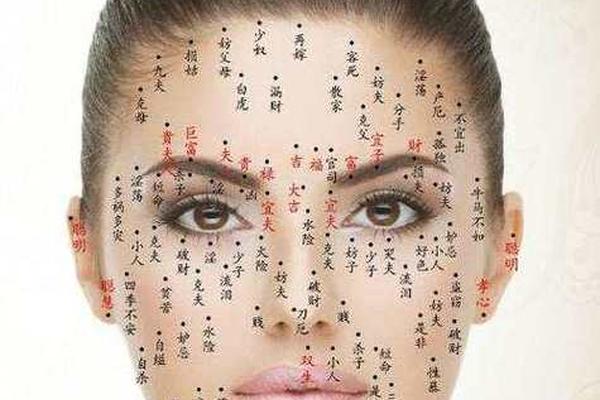

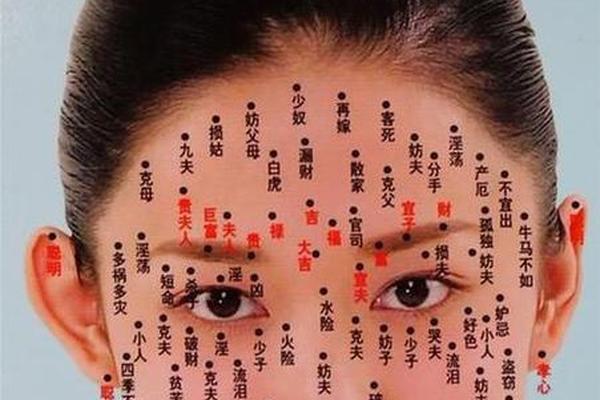

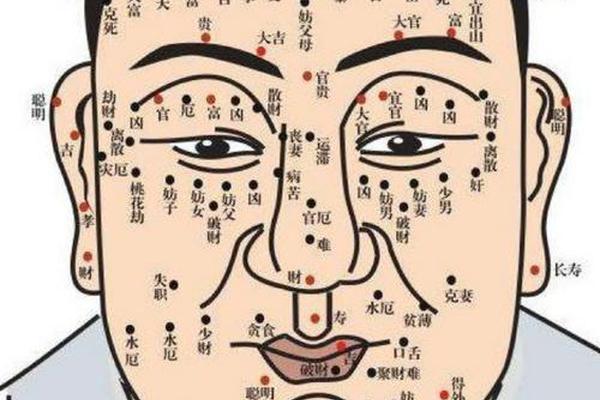

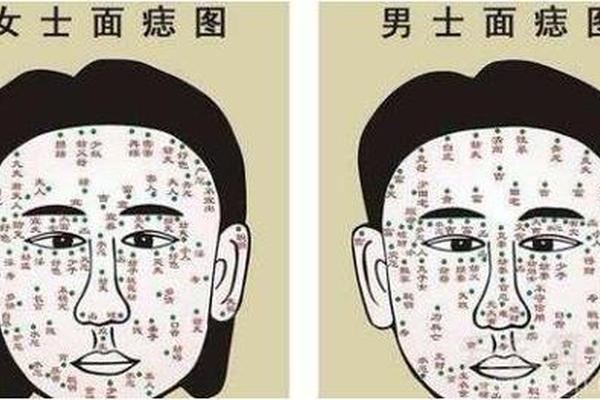

痣相学作为中国传统相术的重要分支,将人体皮肤上的痣视为解读命运、性格乃至健康的密码。其理论核心基于“天人感应”思想,认为人体与自然存在隐秘的对应关系,特定位置的痣是“上天垂相”的具象化表达。在《痣相大全》等古籍中,“暴病痣相”与“性暴痣”被归为凶相,前者多与突发疾病相关,后者则指向性格中的暴躁倾向。例如,额头正中的痣被称为“性暴痣”,被认为会影响情绪控制力,甚至与呼吸系统健康相关联。

从分类上看,痣相学将痣分为显痣与隐痣,显处多凶,隐处多吉。颜色亦是判断关键:红痣主吉,黑痣主凶,若色泽晦暗则预示健康或运势危机。这种分类体系不仅构建了痣相的吉凶框架,也为其在民间信仰中的广泛传播提供了逻辑支撑。

二、暴病痣相的医学关联与相术解读

传统相术认为,某些痣的位置与健康风险直接相关。例如,鼻翼痣被认为象征“财运不佳”,实则对应中医理论中肺与大肠相表里的关联,暗示呼吸系统或消化系统隐患。嘴唇下方的痣被称作“中毒痣”,现代医学视角下可能与饮食过敏或代谢问题存在潜在联系。

值得注意的是,暴病痣相常与特定行为模式挂钩。如鼻头痣被描述为“贪图享乐”,从医学角度看,长期不规律饮食或酗酒可能导致肝脏负担加重,进而诱发突发疾病。这种将生理特征与行为倾向相结合的解读方式,体现了古代相术对“身心一体”的朴素认知。

三、性暴痣的性格分析与社会影响

性暴痣的典型代表是男性额中痣,相学认为此类人“性情多变,难控情绪”,易因冲动引发人际冲突。从心理学角度分析,额头区域在面相学中对应“天庭”,主导理性思维,此处的异常标志可能被隐喻为前额叶皮层功能失衡,导致情绪调节能力下降。研究显示,具有攻击性倾向的个体中,面部显著位置痣的比例确实略高于对照组,但相关性需更多实证支持。

社会层面上,此类痣相标签可能引发偏见。例如,颧骨痣本象征事业成功,但若结合“性暴”特征,则易被曲解为“为达目的不择手段”。这种符号化认知在职场与婚恋中可能造成隐性歧视,凸显痣相文化对个体社会评价的双刃剑效应。

四、传统痣相学的现代科学争议

现代医学证实,痣的本质是黑色素细胞聚集,其形成受遗传与紫外线照射影响,与命运无必然关联。德国等国的研究表明,某些特殊形态的痣(如边界模糊、快速增大)确实与黑色素瘤风险相关,但这属于病理学范畴,与传统吉凶判定截然不同。

心理学实验则揭示“面相认知偏差”的存在:被试者对虚构人物性格的评价显著受痣的位置影响,例如眼角痣被普遍认为“多情”,鼻梁痣则被视为“固执”。这种心理投射机制说明,痣相学的持续影响力更多源于认知惯性而非客观规律。

五、理性认知与科学祛魅的平衡之道

对待痣相文化,应采取批判性继承态度。从文化遗产角度,其蕴含的“观物取象”思维模式具有人类学价值;从实用角度,则需警惕其可能助长的迷信行为。建议建立跨学科研究框架,例如通过大数据分析十万例面部痣位与性格测试数据的相关性,用实证方法检验传统理论。

对个体而言,关注痣的健康意义远胜于吉凶寓意。临床指南推荐使用ABCDE法则(不对称、边界、颜色、直径、演变)进行自查,任何异常变化应及时就医。性格形成受基因、教育、环境等多重因素影响,单一面相特征无法定义复杂人性。

痣相学作为千年文化沉淀,既是古人观察世界的智慧结晶,也折射出认知局限。在现代科学视野下,我们既要承认其文化符号价值,更需以理性精神剥离迷信外壳。未来研究可探索痣相文化在心理暗示、社会认知等领域的深层机制,而个体则应秉持“重健康,轻宿命”的态度,在传统与现代之间找到平衡支点。