在肌肤的微观世界里,色斑与黑痣如同两种截然不同的“印记”,常因外观相似而令人混淆。无论是出于美容需求还是健康考量,精准区分二者都至关重要。色斑的成因多与代谢失衡或环境刺激相关,而痣的形成则源于细胞增殖的生物学特性。本文将从科学视角解析二者的本质差异,并结合临床案例与医学研究,为读者提供系统性的认知框架。

一、形成机制的本质差异

色斑的本质是皮肤基底层黑色素异常沉积的病理现象。紫外线刺激、内分泌紊乱、炎症反应等因素可激活酪氨酸酶活性,导致黑色素细胞过度分泌。以黄褐斑为例,其形成与雌激素水平波动密切相关,妊娠期女性发病率高达70%。近年研究发现,PM2.5等空气污染物会通过激活NF-κB通路加剧色素沉着,这解释了城市人群色斑高发的现象。

痣的形成则源于黑素细胞的良性增殖。胚胎发育过程中,部分黑素细胞未正常迁移至表皮基底层,而是在真皮或表皮交界处形成巢状结构。遗传因素在痣的发生中起主导作用,全基因组关联分析显示,MC1R基因多态性与多发痣体质显著相关。值得注意的是,后天性色素痣的增生可能由紫外线诱导的DNA损伤引发。

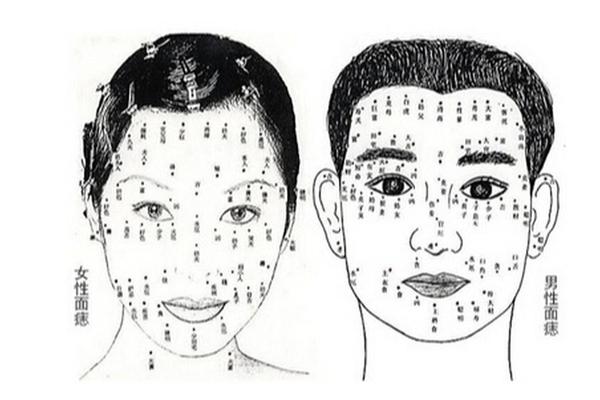

二、形态特征的直观对比

从宏观形态观察,痣多呈立体结构。交界痣表现为边界清晰的圆形斑丘疹,直径通常小于5mm;皮内痣则呈现半球状隆起,表面可能伴生毛发。临床皮肤镜检测显示,良性痣具有对称的网状色素分布与均匀的球状结构。

色斑则以平面形态为特征。晒斑多呈不规则片状分布于颧骨区域,组织病理学显示其黑色素颗粒均匀分布于表皮全层。褐青色痣作为特殊类型,虽然属于真皮色素沉积,但其点状分布特征与普通色斑存在差异。三维重建技术证实,黄褐斑的色素沉积深度可达200μm,远超普通色斑的50μm基底局限。

三、颜色演变的预警意义

痣的色谱具有临床诊断价值。普通痣呈现均质的棕褐色系,若出现粉红、蓝黑等异色混杂,可能提示恶性黑色素瘤。2023年《皮肤肿瘤学杂志》研究指出,痣体颜色不均匀度每增加10%,恶变风险上升2.3倍。

色斑的色泽变化更多反映病理进程。肝斑的灰黄色调与胆红素代谢相关,而炎症后色素沉着的棕红色泽源自含铁血黄素沉积。值得注意的是,咖啡斑合并黑点状改变时需警惕斑痣综合征,此类病变的恶变概率达0.2%。

四、医学干预的路径选择

痣的处理遵循动态监测原则。ABCDE法则(不对称、边缘不规则、颜色异常、直径>6mm、进展变化)是评估良恶性的金标准。Q开关激光对表皮痣清除率达95%,而真皮痣需结合手术切除。2024年《美容皮肤病学》报道,共聚焦显微镜引导下的精准消融技术可将复发率控制在3%以下。

色斑治疗需分层施策。氢醌制剂可抑制酪氨酸酶活性,但对真皮斑疗效有限;皮秒激光通过光机械效应粉碎色素颗粒,对雀斑清除率超过90%。最新临床试验表明,靶向MITF信号通路的小分子抑制剂可使黄褐斑面积减少62%。

从细胞生物学到临床实践,色斑与痣的本质差异决定了截然不同的管理策略。在医美技术日新月异的今天,精确诊断仍是治疗成功的基石。未来研究应聚焦于表观遗传调控机制,开发既能精准祛除病变又不损伤正常组织的靶向疗法。建议公众建立定期皮肤自查习惯,对任何形态、颜色异常的皮损及时寻求专业评估,在追求美丽的同时守护健康底线。