在中国传统文化中,面部痣相被视为解读命运、性格与健康的重要符号。古人认为“面由心生”,而痣的位置、色泽与形状则是“上天垂相”,暗生密码。随着现代科学的发展,痣的形成机理逐渐明晰,但其文化象征意义仍深刻影响着人们的认知。本文将从传统相术、科学视角、文化差异及实用建议四方面,系统解析面部痣相的多维内涵。

一、传统相术中的痣相解析

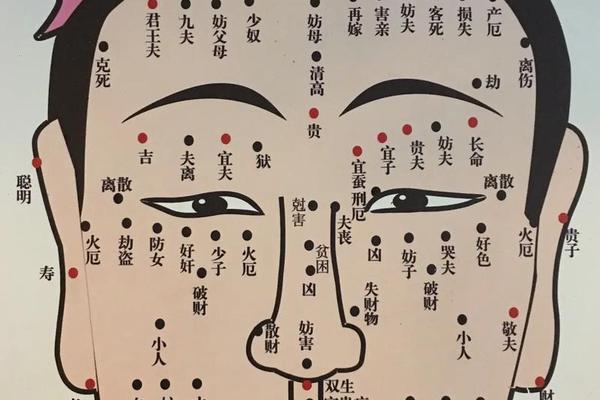

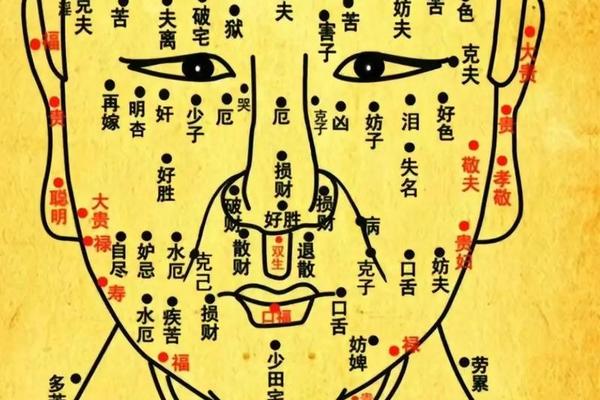

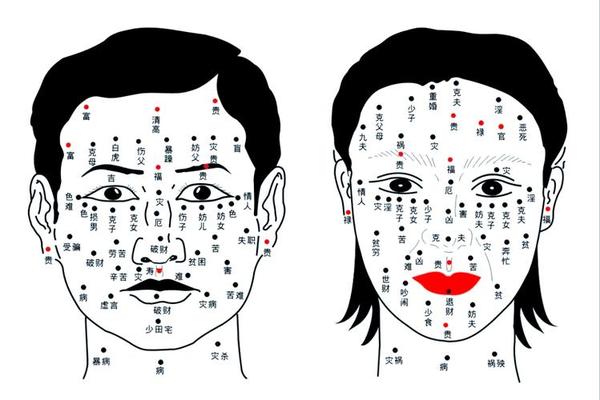

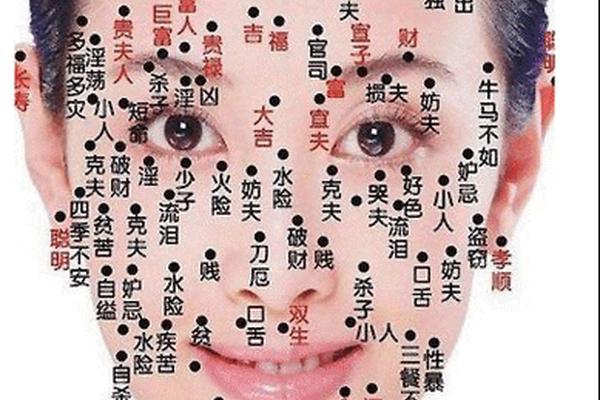

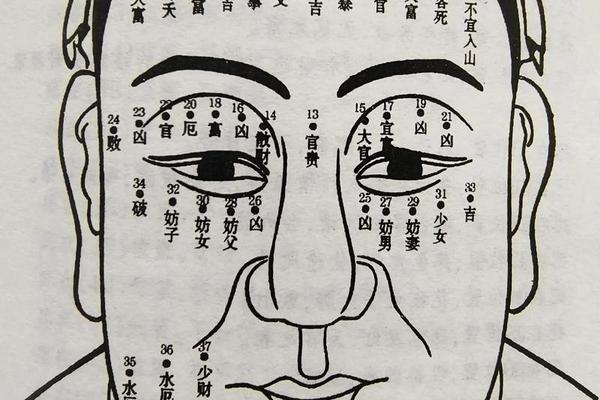

传统相术将面部划分为十二宫位,不同区域的痣对应不同的命运轨迹。例如,眼尾痣被称为“桃花痣”,主感情波折。相书《面相分析》指出,此痣者易遇第三者,婚姻稳定性较弱,但若色泽黑亮,则可借异性助力成就事业。眉间痣则象征极端运势,既有大成功之机,亦暗含大败风险,需警惕因自满而招致厄运。鼻头痣常被视为“贪图享乐”的标志,暗示经济与情感的双重困境。

古籍中尤其重视痣的形态与色泽。《冰鉴》提出“黑如漆、赤如泉,白如玉”为吉痣,主富贵;若色泽晦暗,则多凶兆。例如,嘴唇痣若饱满红润,象征食禄丰盈,但下唇痣若位置不正,则可能预示劳碌命或情感纠葛。这种以形色定吉凶的逻辑,体现了古人“天人感应”的哲学观。

二、现代科学视角下的痣相解读

现代医学研究表明,痣的形成与遗传、紫外线暴露及激素变化密切相关。皮肤科专家指出,痣的本质是黑色素细胞聚集,其位置随机性较强。某些痣的位置确实可能反映健康风险。例如,鼻翼痣若突然增大或变色,可能与消化系统疾病相关;人中痣在中医理论中对应生殖系统,需警惕妇科或泌尿问题。

心理学研究则揭示了痣相认知的社会心理机制。德国学者发现,面部痣会影响他人对其性格的判断:颧骨痣常被误读为“强势”,而下巴痣则易被视为“不安定”。这种投射效应,部分解释了传统相术中“恶痣多凶”的集体潜意识。

三、东西方文化中的痣相差异

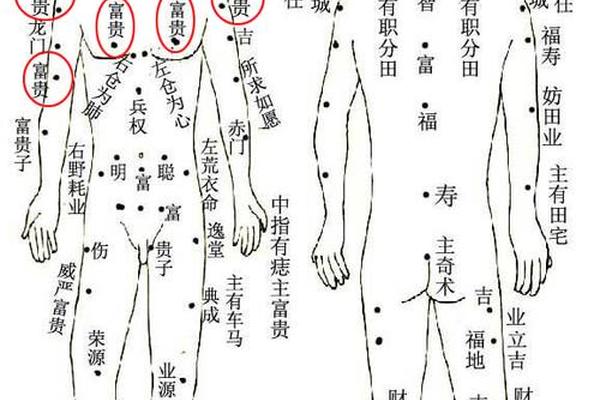

东方相术强调痣的象征意义,西方则更关注其健康预警功能。例如,中国相书认为额头痣主家庭缘薄,而西方医学发现前额痣可能与神经系统疾病存在关联。再如,脚底痣在东方文化中被赋予“贵不可言”的寓意,但皮肤科医生更重视其因摩擦导致的恶变风险。

这种差异源于文化认知框架的不同。东方传统将痣纳入“命运共同体”的叙事,如传说中毛泽东的“佛痣”被视为天命所归的象征;西方则以实证科学为基础,如《自然》期刊研究证实,痣的数量与端粒长度相关,间接反映衰老进程。

四、理性看待痣相的实用建议

对于痣相的解读,需兼顾传统智慧与现代科学。定期观察痣的变化是基础,若出现形状不规则、边界模糊或颜色加深,应及时就医。例如,眼睑痣在相术中主“居无定所”,但若短期内增大,需优先排除黑色素瘤。

在文化应用层面,可参考《面相长痣与健康》的建议,将痣相作为性格自省的辅助工具。例如,法令纹痣若被相书解读为“事业波折”,可借此反思沟通方式与团队管理策略。但需避免陷入“决定论”,毕竟命运始终掌握在自我行动中。

面部痣相作为传统文化符号,承载着历史、医学与心理学的多重意涵。从相术的“天命论”到科学的“因果论”,其解读范式随时代演变。未来研究可进一步探索痣相与基因表达的关联,或通过大数据验证传统相术的统计学意义。建议公众以科学态度审视痣相,既不失文化趣味,亦不疏健康管理。正如《痣相学揭秘》所言:“痣是身体的印记,更是认知的镜子。”