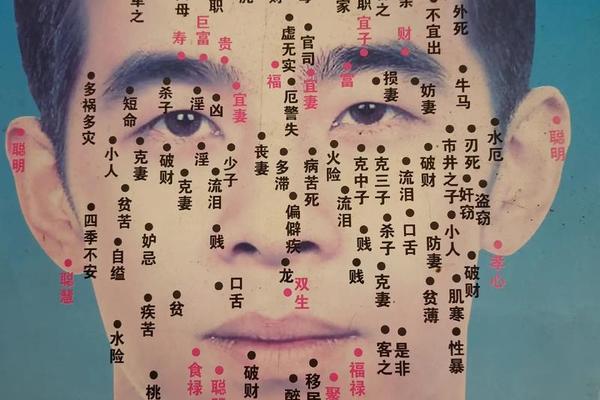

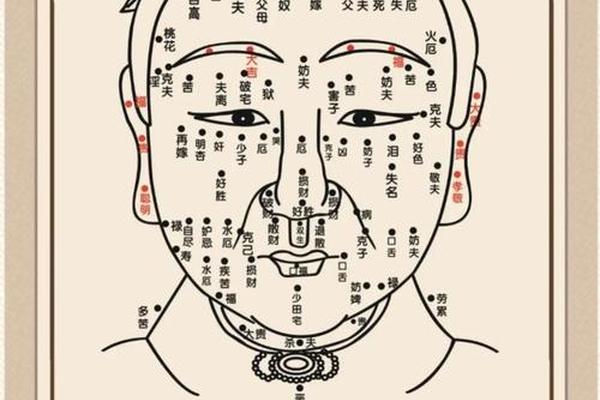

在中国传统相学中,痣的位置与形态被视为解读命运的重要符号。有趣的是,男女若在同一面部或身体部位长痣,其象征意义往往呈现出微妙的性别差异。这种差异既源于古代社会对男女社会角色的不同期待,也反映出相学体系对阴阳平衡的哲学思考。本文通过分析男女同位置痣相的吉凶寓意,结合现代医学视角,探讨其背后的人文内涵与科学启示。

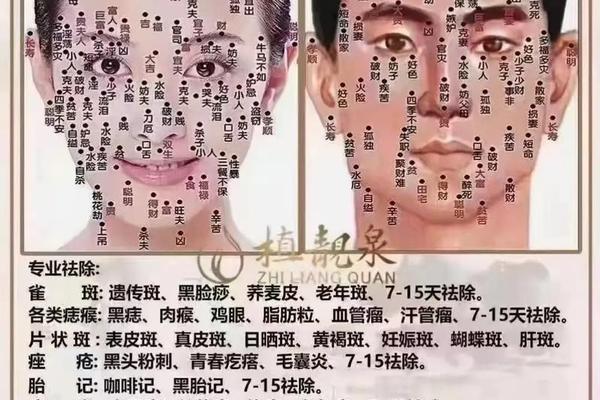

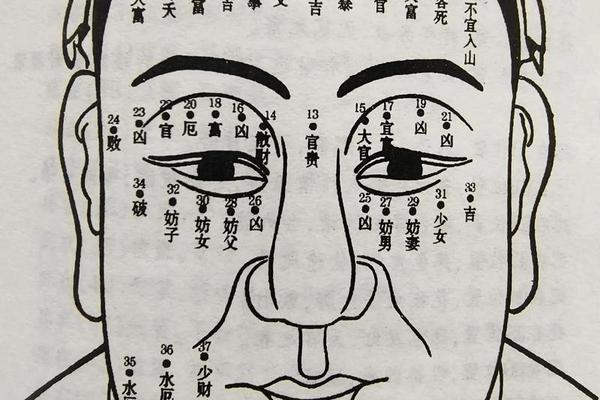

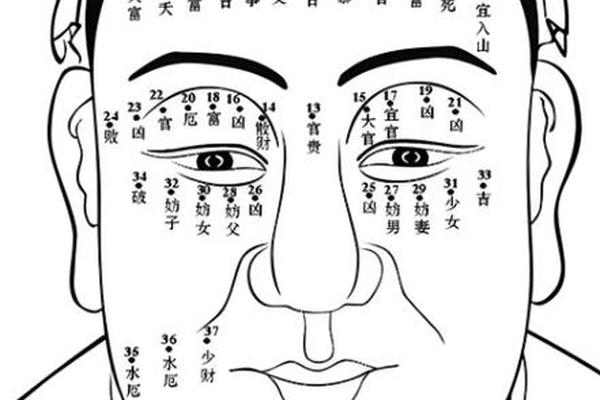

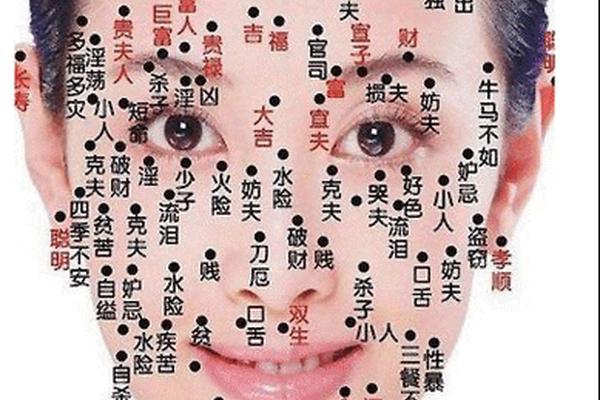

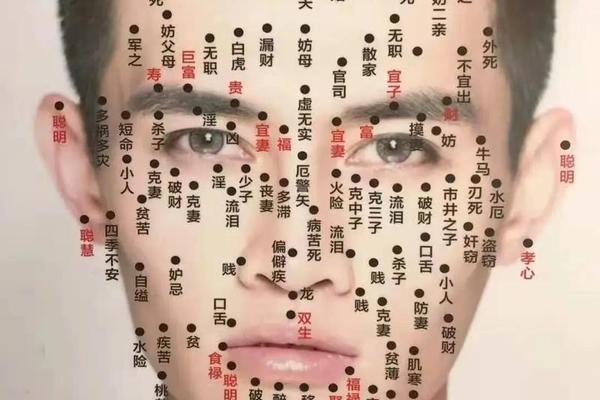

一、面部核心区域的痣相差异

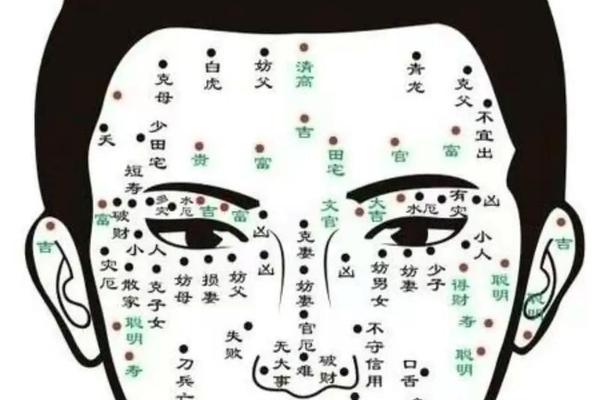

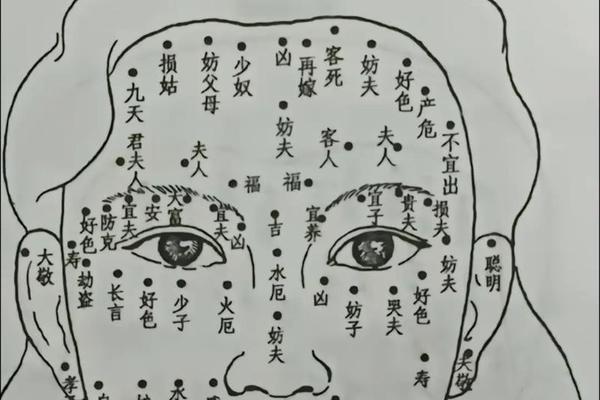

额头作为面相十二宫的“官禄宫”,其痣相在男女命运中呈现截然不同的指向。男性额头中央有痣(图1-A),传统相学认为这是“犯上”之兆,易与权威产生冲突,如《相学精义》所述“额有恶痣者,仕途多舛”。而女性同位置的痣(图1-B),却可能转化为“旺夫”特质,明代《麻衣相法》记载“额中朱砂,主掌家业”。这种差异实则折射出古代“男主外,女主内”的社会结构——男性需规避仕途障碍,女性则被期待成为家族管理者。

鼻梁部位的痣相更凸显生理与命运的关联。男性鼻梁痣(图2-A)在相学中被喻为“财路截断”,《痣相大全》指出“山根有墨,千金散尽”,现代医学研究发现,鼻部血管神经密集,此处的色素沉积可能与消化系统代谢异常相关。女性鼻梁痣(图2-B)则被赋予情感寓意,宋代相书有云“梁上悬珠,情路坎坷”,从心理学角度分析,鼻部作为面部视觉焦点,痣的存在可能影响人际交往中的自信度。

二、情感与社交的痣相密码

眼尾区域的“夫妻宫”痣相,在男女情感预兆中形成镜像对照。男性右眼尾痣(图3-A)被视作“多情痣”,《相学精义》记载“奸门带墨,三妻不绝”,从行为学角度看,这可能与睾酮水平影响毛囊黑色素沉积有关。女性左眼尾痣(图3-B)则被解读为“桃花劫”,明代《柳庄相法》警示“目后含砂,遇人不淑”,现代社会心理学研究显示,面部不对称特征确实会影响异性吸引力感知。

唇周痣相在社交层面的象征更具戏剧性对比。男性上唇痣(图4-A)在相学中代表“食禄丰足”,《痣相图解》称“口含丹砂,宴饮四方”,可能与古代商人频繁社交的饮食文化相关。女性下唇痣(图4-B)则被赋予“是非口舌”的隐喻,清代《神相全编》记载“唇下藏墨,祸从口出”,现代语言学研究发现,下唇运动在言语表达中更为活跃,痣的存在可能强化他人对其语言能力的关注。

三、隐秘部位的命运呼应

耳后痣相在男女健康预兆中形成特殊对应。男性左耳后痣(图5-A)被称作“孝悌痣”,《身体相法》云“耳后藏珠,父母康健”,解剖学显示该区域淋巴密集,或与免疫系统状态相关。女性右耳后痣(图5-B)则预示“子嗣缘薄”,宋代《玉管照神局》记载“耳后含砂,兰桂难芳”,现代生殖医学发现该区域黑色素沉积与雌激素水平存在统计学相关性。

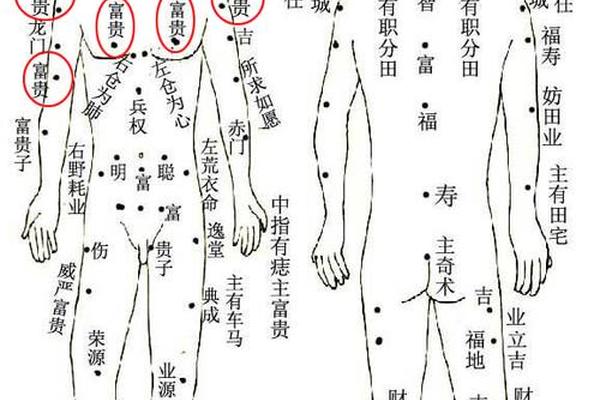

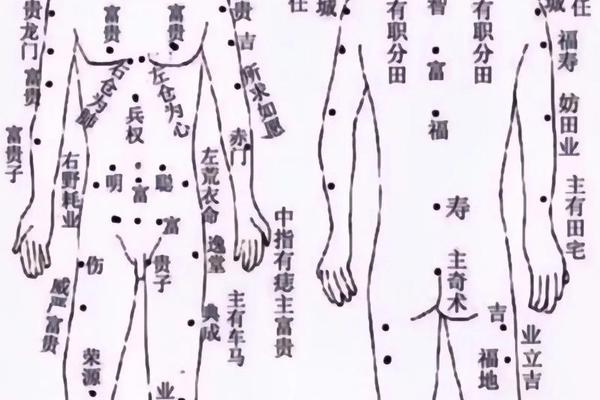

手足部位的痣相差异更体现劳动分工的历史烙印。男性手掌虎口痣(图6-A)被视作“掌权痣”,相学称“虎口含墨,号令千军”,可能与抓握工具形成的局部摩擦有关。女性足弓痣(图6-B)则寓意“迁徙运”,《游仙相术》有“足心藏珠,万里风尘”之说,生物力学研究显示足弓压力分布差异确会影响行走姿态与活动范围。

通过跨学科视角审视传统痣相学说,我们发现其中既包含古人观察总结的生活智慧,也掺杂着时代局限的认知偏差。现代研究证实,某些特殊部位的痣相确实与激素水平、代谢功能存在关联。建议未来研究可建立痣相位置、形态与基因表达、内分泌指标的量化模型,同时结合脑神经科学,探索面部特征认知的心理机制。在继承传统文化的应以科学态度区分民俗信仰与医学事实,使古老相学在现代社会焕发新的认知价值。