皮肤上的红色斑点常引发人们对健康的担忧,尤其是当这些被称为“血痣”的标记出现时,民间常有“肝病预警”的说法。从医学视角看,血痣的形成机制复杂,既可能与生理性血管增生相关,也可能是肝脏代谢异常的警示信号。本文将从病理类型、中西医理论及临床研究角度,解析血痣与肝脏疾病的真实关联。

血痣的类型与特征差异

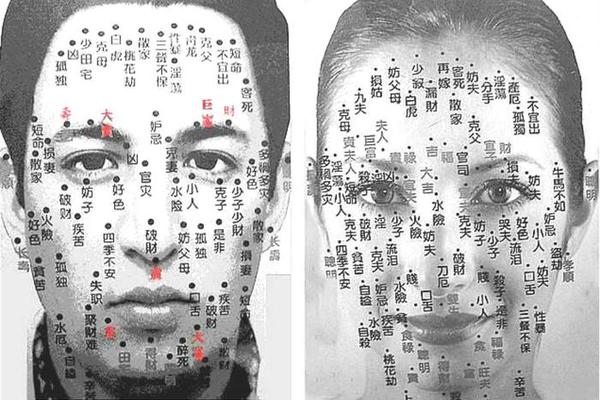

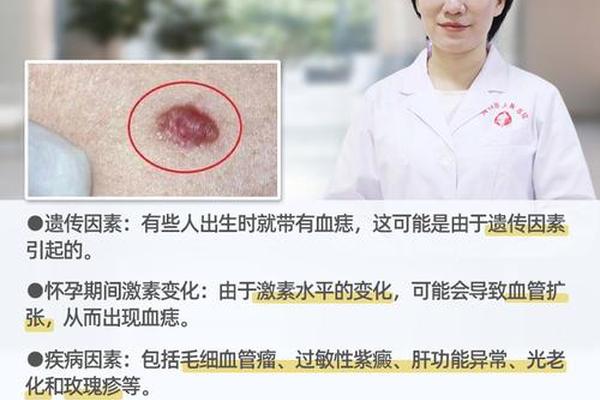

医学上常见的皮肤红痣分为两种:樱桃状血管瘤和蜘蛛痣。樱桃状血管瘤多呈半球形凸起,直径约1-5毫米,颜色从鲜红到深紫不等,常见于四肢和躯干。这种血管瘤由局部毛细血管扩张引起,与年龄增长相关,属于良性病变,通常无需治疗。

另一种需警惕的是蜘蛛痣,其形态类似蜘蛛腿,中央有红点,周围呈放射状血管分支,按压后短暂褪色。蜘蛛痣与雌激素代谢异常密切相关,尤其是肝功能受损时,肝脏灭活雌激素的能力下降,导致血管扩张。临床数据显示,约50%的肝硬化或慢性肝炎患者会出现蜘蛛痣,其数量和大小可能随病情进展而变化。

肝脏病变的血痣警示机制

肝脏作为人体代谢中枢,承担着解毒、激素调节等重要功能。当肝细胞受损(如肝硬化、肝炎)时,胆红素代谢受阻可能引发黄疸,而雌激素积累则导致毛细血管异常扩张,形成蜘蛛痣。研究显示,肝功能异常患者中,蜘蛛痣的出现与门静脉高压、肝纤维化程度呈正相关。

值得注意的是,蜘蛛痣并非肝病专属。青春期女性、孕妇等雌激素水平较高的人群也可能出现生理性蜘蛛痣,通常产后或激素稳定后可消退。但若伴随黄疸、腹水、食欲减退、尿液深黄等症状,则需高度怀疑肝脏疾病。

中西医理论对血痣的解读

现代医学通过生化检测发现,肝功能异常患者的血清雌激素水平可升高至正常值的3-5倍,这与蜘蛛痣的形成直接相关。肝脏彩超和甲胎蛋白检测可辅助诊断。

中医则将血痣归因于“肝经郁火”,认为气滞血瘀导致痰湿积聚。《外科正宗》记载,血痣多因肝郁化火,致使血液外溢成斑。临床观察发现,脂肪肝患者出现血痣的概率是健康人群的2.3倍,提示其与脂质代谢紊乱的关联。动物实验进一步证实,疏肝解郁中药(如柴胡、丹参)可改善微循环,减少血痣数量。

临床鉴别与健康管理建议

面对皮肤红痣,需进行系统性鉴别:樱桃状血管瘤边界清晰且稳定,而蜘蛛痣动态变化明显。建议通过肝功能五项、肝脏弹性成像等检查评估肝脏状态。对于高危人群(长期饮酒、乙肝携带者),每6个月一次的肝脏彩超筛查至关重要。

日常护肝需从三方面入手:一是控制酒精摄入,研究显示每日饮酒超过40克乙醇,肝硬化风险增加6倍;二是避免滥用药物,尤其是对乙酰氨基酚等肝毒性药物;三是均衡饮食,减少高盐高脂食物,增加十字花科蔬菜摄入以促进排毒。

血痣作为体表可见的生物学标记,既是血管老化的自然现象,也可能是肝脏疾病的早期信号。通过类型鉴别和伴随症状分析,可有效区分生理性与病理性红痣。未来研究需进一步明确不同形态血痣与肝纤维化分期的对应关系,并探索非侵入性生物标志物在早期肝病筛查中的应用价值。对于公众而言,建立科学的健康认知体系,兼顾中医整体观与西医精准检测,才是维护肝脏健康的核心策略。