痣相学作为传统相术的重要组成部分,通过痣的位置、形态与色泽揭示个体的命运轨迹。其中,“破坏之相”特指某些痣相可能对健康、财运、情感或人际关系产生负面影响,甚至引发灾厄。这类痣相常表现为特定位置的异常痣或色泽暗淡的“凶痣”,需结合传统智慧与现代科学态度综合判断与化解。本文将从破坏之相的识别、影响及化解策略展开分析,为读者提供多维度的参考依据。

破坏之相的痣相特征

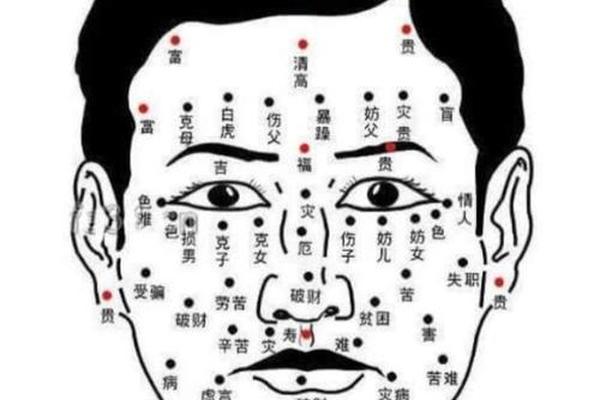

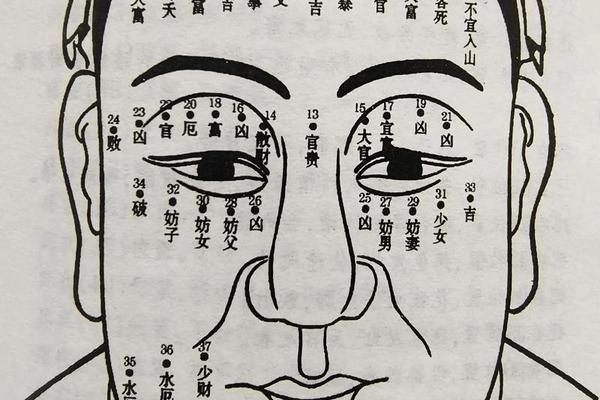

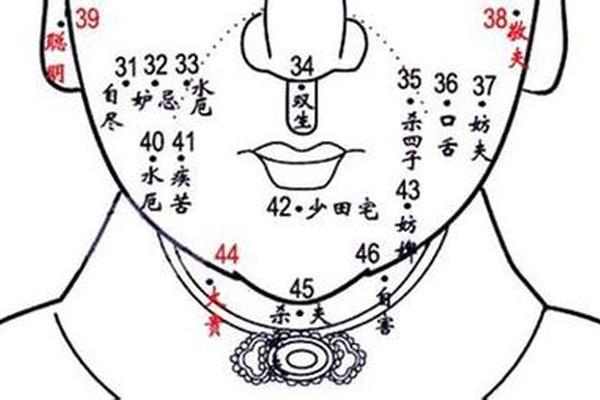

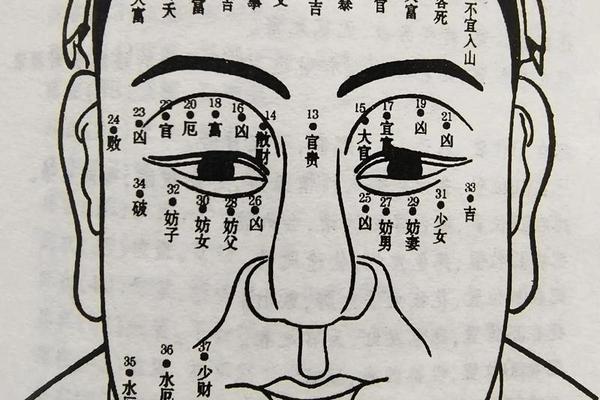

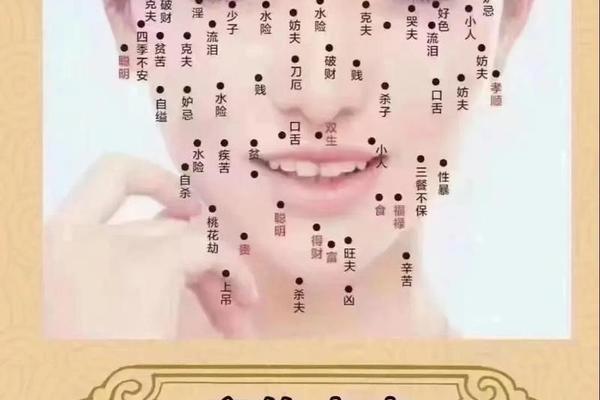

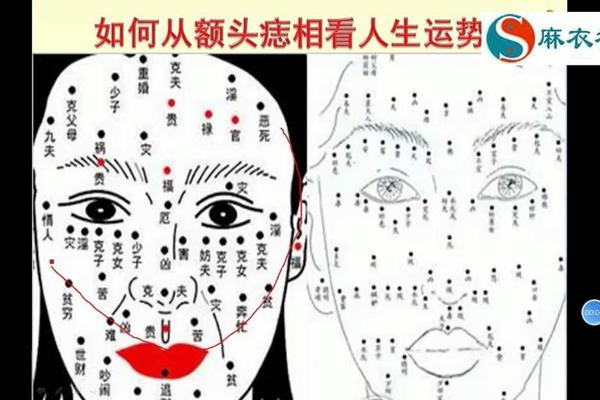

破坏之相的痣通常具备三个特征:位置特殊、色泽晦暗或形态异常。传统相学中,如咽喉、印堂、山根等关键部位的痣常被归类为凶痣。例如,咽喉部位的痣被称为“双龙抢珠”,可能引发健康问题或家庭矛盾;印堂(两眉之间)有痣者易陷入复杂情感关系,甚至影响家庭稳定。现代医学亦指出,位于易摩擦部位(如足底、手掌)或短期内快速变化的痣,可能存在恶变风险。

从形态上看,破坏之相的痣多呈现边缘不规则、颜色混杂或表面凹凸不平等特征。相学中“苦情痣”(如脖子后侧中央或手臂内侧的痣)虽象征情感执着,但也可能招致桃花劫;而医学上的“ABCDE法则”则通过不对称性(Asymmetry)、边界模糊(Border)、颜色不均(Color)、直径过大(Diameter)及动态变化(Evolution)评估痣的潜在风险。传统相学与现代医学在观察视角上的互补,为识别破坏之相提供了双重标准。

破坏之相的多维影响

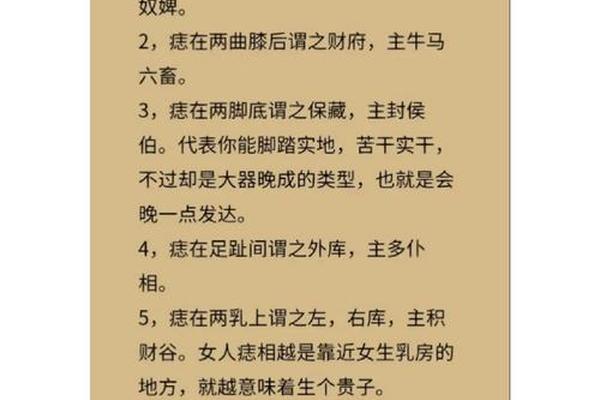

破坏之相的影响可从个人运势与社会关系两方面解读。个人层面,某些痣相被认为会削弱财运或健康。例如,鼻翼有痣者易破偏财,理财能力欠佳;山根(鼻梁根部)有痣者可能遭遇呼吸系统疾病或婚姻危机。医学研究亦证实,特殊部位的痣因长期摩擦可能诱发黑色素瘤。

社会关系层面,破坏之相常关联情感与家庭矛盾。如夫妻宫(太阳穴附近)有痣者易陷入三角关系,而人中旁痣相则被视作“出墙痣”,象征婚姻不稳。两乳间“狼心狗肺痣”暗示人际关系紧张,易遭小人陷害。这些传统解读虽缺乏科学实证,却反映了古人对社会互动风险的朴素认知。

传统化解方法的智慧

传统化解策略注重风水调和与行为干预。风水学主张通过遮蔽或布局平衡能量,例如用长发遮盖颈后苦情痣,或在家居桃花位摆放鲜花以改善情感运势。符咒法器中,五行八卦福与阴阳护身符被用于镇宅安神,其原理在于通过五行生克理论调节气场。

行为层面则强调规避风险与修身养性。传统相学建议眉尾有“喜上眉梢”痣者谨慎理财,避免冒险投资;医学则提倡对高危痣进行激光或手术干预。两者均体现出“预防优于治疗”的共性逻辑。值得注意的是,传统方法多主张保留某些痣(如孤儿寡女痣),仅通过系红线或调整服饰颜色化解,反映出对命运力量的敬畏。

科学态度与当代建议

化解破坏之相需兼顾传统经验与医学理性。医学评估应作为首要步骤:对符合ABCDE特征的痣进行皮肤镜或病理检查,排除恶性病变。点痣选择上,3毫米以下痣可考虑激光,较大或凸起者建议手术切除,以减少瘢痕风险。传统认为不可点的痣(如情感痣),可在医学安全前提下选择性保留,并通过心理咨询或情感管理降低负面影响。

未来研究可探索痣相学符号与皮肤病理学的关联性,例如统计特定位置痣的恶变概率,或分析传统“凶痣”与现代医学高风险痣的重合度。社会心理学视角下,痣相认知如何影响个体行为选择,亦是值得深化的研究方向。

痣相中的破坏之相,既是传统文化对命运风险的隐喻,也暗含现代医学可验证的病理线索。化解之道需超越单一视角:既要尊重“眼不见不为煞”的风水智慧,也需依托医学手段排除健康隐患;既要理解“苦情痣”背后的情感警示,亦可通过自我认知调整规避现实危机。在科学与文化的对话中,个体方能实现对“痣命论”的理性超越,找到身心平衡的个性化方案。