在中国传统文化中,面相学常将痣视为解读命运的密码,而“凸起之痣”因形态特殊更被赋予独特寓意。这种痣相不仅承载着传统吉凶之说,也因现代医学的介入引发对健康风险的关注。本文将从文化、医学、形态学等多维度,解析面部凸起痣的双重属性,探讨其在命理与科学间的微妙平衡。

传统痣相学的吉凶密码

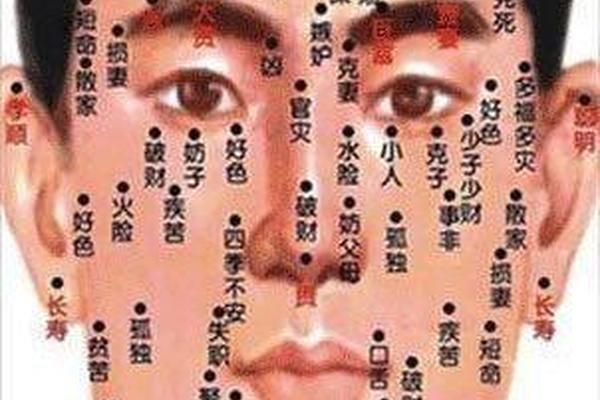

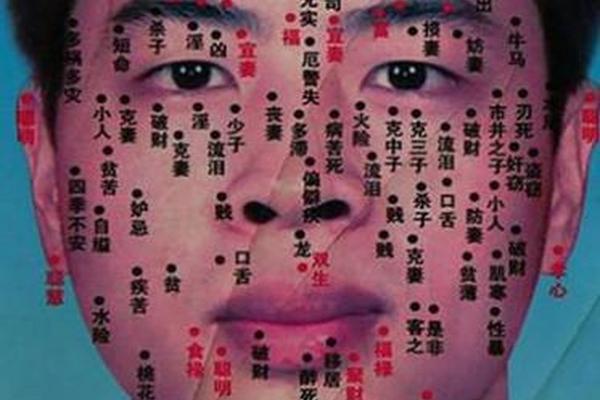

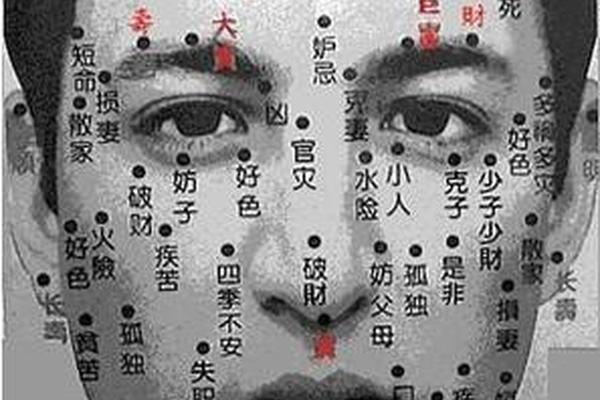

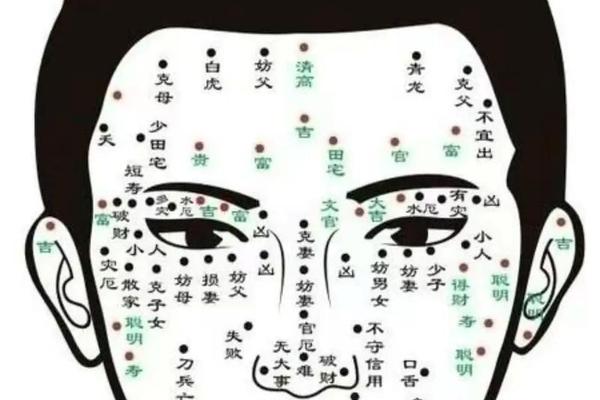

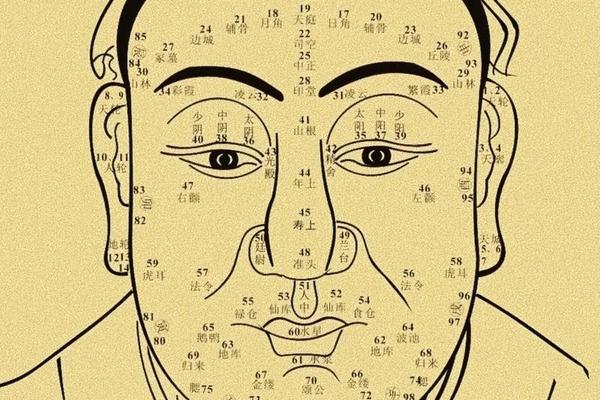

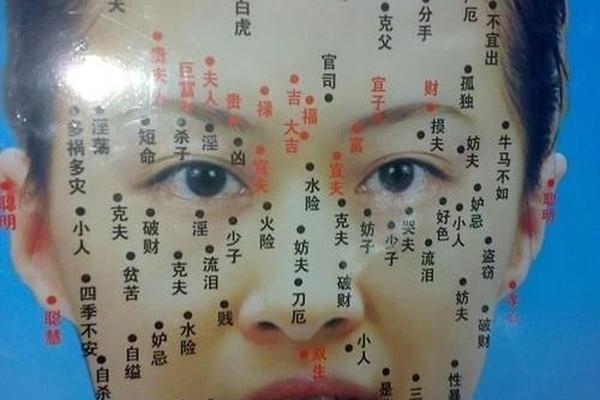

在痣相学体系中,凸起之痣被称为“活痣”,常被视为吉兆。古典文献《痣相大全》记载:“凸如珠玉,色泽鲜明者,主贵气通达”。这种认知源于古代观察——饱满圆润的痣体多伴随良性生理特征,如毛发生长(称“福禄须”)或颜色纯正,故被赋予富贵、长寿等象征。例如眉中藏凸痣者,常被认为具有卓越的智慧与贵人运,北宋《麻衣相法》更将耳后凸痣称为“聚财栓”,预示隐性财富积累能力。

但传统学说也强调“吉凶相生”的辩证法则。颧骨部位的凸痣虽象征领导力,却易引发权力斗争;眼尾凸起的“桃花痣”虽增强异性缘,却暗藏情感纠葛。明代相术典籍《神相全编》特别指出:“凸而尖利,色杂者凶”,认为形态不规则或色泽浑浊的凸痣可能招致灾厄。这种判断标准与现代皮肤病学的ABCDE恶性黑素瘤识别法则(不对称性、边缘不规则、颜色混杂等)存在惊人的暗合。

医学视角下的风险警示

现代医学将凸起痣归类为皮内痣或复合痣,其形成源于黑色素细胞在真皮层的聚集。临床数据显示,长期受摩擦部位(如鼻翼、下颌)的凸起痣癌变率较平坦痣高0.3%-1.2%,特别是直径超过5毫米者需重点关注。美国皮肤科学会提出的“ABCDE法则”中,凸起痣若伴随边缘模糊、颜色渐变(如棕转黑)、直径扩展等特征,恶变风险将呈指数级上升。

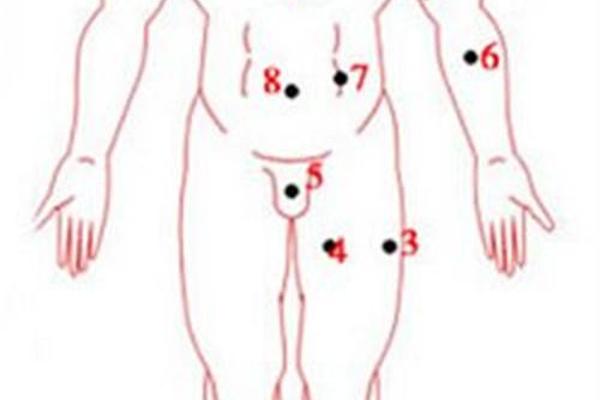

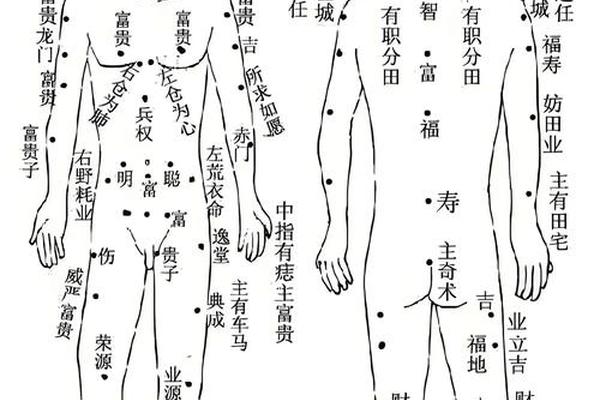

值得关注的是,传统文化中的“福痣”位置与现代医学高危区高度重叠。例如足底、腰带区等易摩擦部位,既是相学中的“劳碌痣”所在,也是黑色素瘤的高发区。2023年《中华皮肤科杂志》的流行病学研究证实,中国60%的肢端型黑色素瘤患者病灶位于传统相学定义的“凶痣”区域。这种跨时空的认知呼应,提示着古人可能通过经验积累形成了朴素的风险预警系统。

形态色泽的二元解码

痣相学将“黑如漆、红如朱”的凸痣视为上吉,这与黑色素均匀沉积形成的健康良性痣特征相符。日本京都大学2024年的光谱分析研究发现,传统定义的“吉痣”多呈现血红蛋白浓度低(纯黑)或高氧化血红蛋白(鲜红)特征,这类痣细胞活性稳定,恶变概率不足0.1%。反观“凶痣”常见的青灰色调,实为真皮层血管增生引发的光学效应,这类病灶的细胞异型率可达7.8%。

形态学上,圆润饱满的凸起对应医学上的对称性生长,直径6毫米内的规则凸痣癌变风险仅0.05%。而相学中的“破相痣”(边缘残缺、表面凹凸)往往预示着病理改变,台北马偕医院的研究显示,此类病灶中23%存在核异型性。更微妙的是,传统“毛痣主贵”之说,其实反映了毛囊健康程度——完好的毛囊结构能有效抑制黑色素细胞突变。

理性处理的平衡之道

面对凸起痣,需建立“文化尊重与科学警惕”的双重认知框架。对于符合传统吉相(色泽均匀、形态规则、无摩擦)且直径小于3毫米的凸痣,可结合个人文化信仰选择保留,但需每月进行ABCDE自检。而位于高危区域(手足、黏膜)或伴随瘙痒、渗液的凸起痣,建议通过显微外科切除并进行病理检测,此时传统“点痣”的化学灼烧法因可能刺激细胞突变而被医学界禁用。

未来研究可深入探索传统痣相描述与现代皮肤病理学的关联性,建立文化符号与医学指征的量化对应模型。同时开发智能检测设备,通过AI图像识别技术,将传统的“望诊”经验转化为可视化的风险评估系统,在文化传承与健康管理中寻求创新平衡。

面部凸起之痣如同立在时空交界处的路标,既指向传统文化的深层心理图式,又警示着现代医学的理性认知。在科技与传统对话日益密切的今天,我们或许能找到新的解读范式——既不让文化符号遮蔽科学判断,也不让医学话语消解文化记忆,而是在动态平衡中构建更具人文关怀的健康认知体系。