在东亚传统文化中,痣不仅是皮肤的印记,更被赋予了命运与性格的象征意义。韩国电影《观相》通过观相师金乃敬的视角,揭示了“能看透人心却难逃命运”的哲学命题,其中点痣改变面相的情节更是引发了对“人为干预命运”的深刻讨论。现实中,关于点痣是否需要先“算一算”的争议从未停息:有人深信面相学中痣的吉凶寓意,认为随意点痣可能破坏运势;也有人主张科学祛痣应以健康为导向,无需迷信束缚。

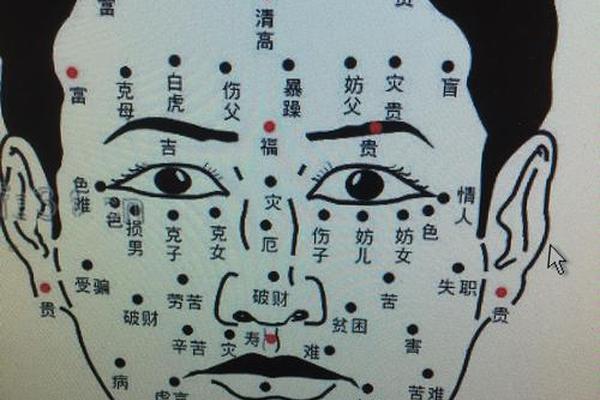

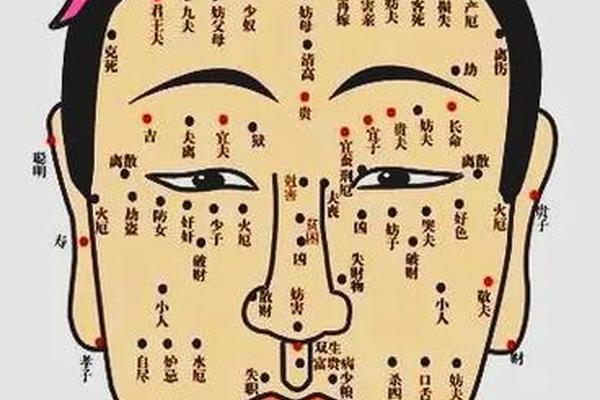

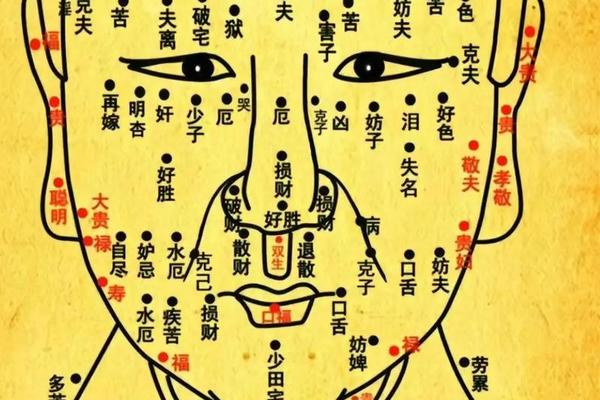

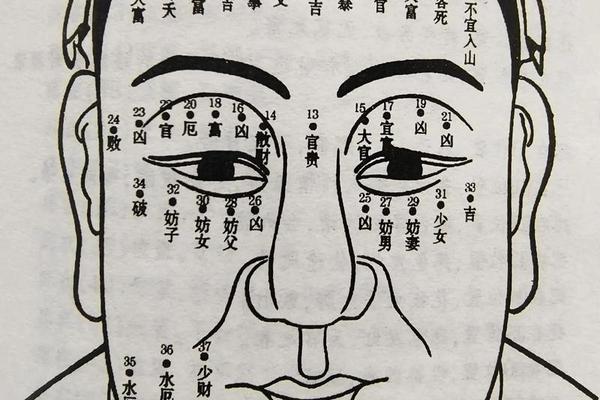

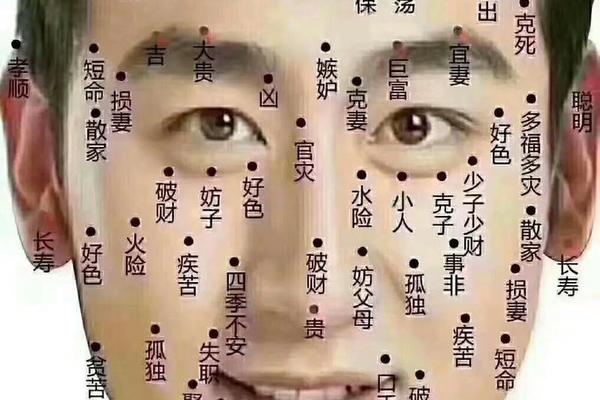

从面相学角度看,痣的位置、颜色和形态被赋予复杂寓意。例如,颧骨痣象征权力动荡,鼻头痣关联财运,而眉间痣则被认为影响婚姻与事业。传统观念认为,吉痣(如色泽黑亮、形态饱满)能带来福运,若贸然点除可能损害气运;而恶痣(如颜色灰暗、边缘模糊)则需通过专业手法化解凶兆。这种观念在民间根深蒂固,甚至衍生出“点痣改运”的商业服务,部分算命师通过分析痣相提供点痣建议,形成独特的文化现象。

二、现代医学视角下的点痣风险

医学研究显示,痣的本质是黑色素细胞聚集,其形成与遗传、紫外线暴露等因素相关。尽管多数痣为良性,但长在易摩擦部位(如手掌、足底)或外观异常(不对称、颜色不均、直径>5mm)的痣存在恶变为黑色素瘤的风险,此类痣必须通过手术彻底切除,而非迷信吉凶。例如,电影《非诚勿扰2》中因忽视足底痣导致黑色素瘤的情节,正是对科学祛痣必要性的警示。

点痣方式的选择直接影响安全性与效果。药水点痣因易留疤、复发率高被医学界诟病;激光祛痣虽精准,但对深层痣细胞清除不彻底;手术切除则是恶性痣的首选方案。一项针对500例点痣案例的研究表明,未经专业诊断自行点痣的患者中,23%出现感染或疤痕增生,而经由皮肤科医生评估后处理的患者并发症率仅5%。这提示,医学评估应优先于民俗信仰成为点痣决策的核心依据。

三、科学与玄学的博弈与平衡

支持“点痣需算命”的观点认为,面相学是千年经验积累的智慧体系。例如《观相》中金乃敬通过观相预判首阳大君的反相,暗示面相与命运的潜在关联。现实中,部分个案似乎印证了这种关联:有受访者称点除眉间恶痣后事业转顺,也有案例显示点掉“福痣”后遭遇意外。这种经验主义解读常陷入“幸存者偏差”——人们更易记住巧合事件,却忽视大量反例。

反对者则强调,面相学的吉凶标准缺乏科学验证。德国整容医生莱扎·沃索格通过改造妻子外貌的案例表明,容貌变化虽影响心理状态,但人生轨迹仍受制于个体努力与环境因素。心理学家进一步指出,点痣后的“运势改变”实为心理暗示效应:祛除自卑感可提升自信,从而改善人际关系与职业表现。将命运完全寄托于痣相,可能掩盖了自我成长的核心价值。

四、理性决策框架的构建

对于点痣决策,建议采用“医学优先,文化补充”的理性框架。首先由皮肤科医生评估痣的性质:若属高危痣或影响健康,无论吉凶均需医学处理;若为良性且仅出于美观考虑,则可结合个人信仰酌情咨询面相师。例如,影视剧《大观相师》中“天眼改命”的玄幻叙事,在现实中应让位于病理检查与风险评估。

文化尊重与科学启蒙需并行不悖。面相学作为文化遗产,其象征意义可提供心理慰藉,但不应成为医疗决策的阻碍。韩国文化遗产厅已将“观相”列入非物质文化遗产,强调其文化研究价值而非临床指导意义,这种定位值得借鉴。未来研究可深入探讨痣相文化的社会心理机制,以及科学祛痣技术如何与传统观念良性互动。

点痣决策的本质,是科学理性与人文传统的对话。《观相》中金乃敬的悲剧警示我们:过度依赖命理预测可能陷入宿命论陷阱,而完全否定文化心理需求则忽视人性复杂。现代人应以医学证据为基石,审慎评估健康风险;同时尊重个体文化选择,在祛痣过程中实现身心的双重疗愈。唯有如此,才能在“改面相”与“改命运”的古老命题中,找到属于当代的平衡答案。