从古至今的痣相文化:命运之痣的符号与科学解读

在东方文化中,人体上的痣不仅是皮肤的点缀,更被视为命运的密码。古人通过观察痣的位置、颜色和形态,试图解读一个人的性格、福祸与人生轨迹。这种被称为“痣相学”的民间智慧,融合了哲学、医学与民俗信仰,成为传统文化中独特的符号体系。从《史记》中刘邦的七十二颗“龙痣”到现代人对“富贵痣”的追捧,痣相学跨越千年,始终在科学与玄学之间游走。如今,我们既需理解其文化内涵,也需以科学视角审视其现实意义。

一、痣相学的历史与文化根基

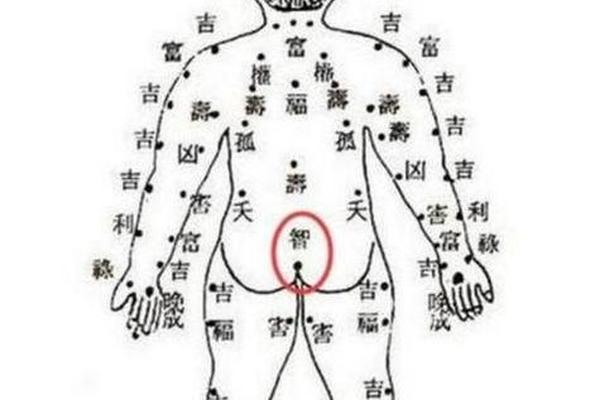

痣相学起源于中国古代的相术体系,其理论基础建立在“天人感应”的哲学观上。古人认为,人体是宇宙的缩影,痣的分布如同星象,对应着天地气运。如《淮南子》所言:“人副天数”,痣的位置被视为“天垂象”的具现化。在中医理论中,痣与气血运行密切相关,《黄帝内经》提出“有诸内必形诸外”,暗示痣可能反映脏腑健康状态。

这种文化传统在民间演化出丰富的象征系统。例如额头的“天庭痣”象征智慧,唇边的“食禄痣”预示富足,而耳垂的“福痣”则被认为能聚财。各地还发展出“痣相顺口溜”,如“眉间藏珠,必是贵妇;鼻头带墨,钱财难守”。这些口诀将复杂的人生命运简化为直观的痣相符号,成为民众理解命运的重要参照。

二、痣的位置与命运象征体系

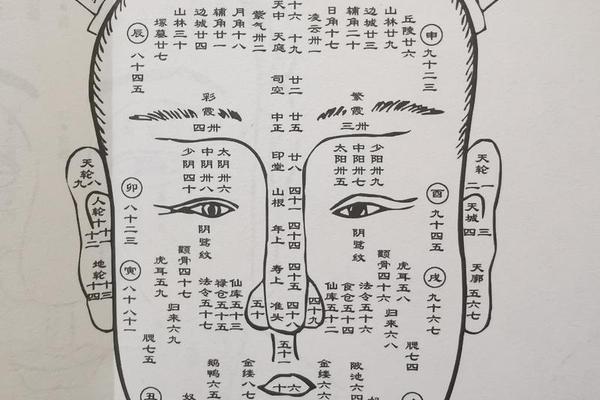

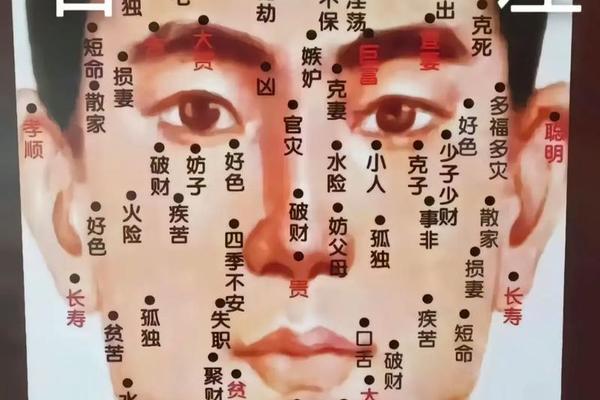

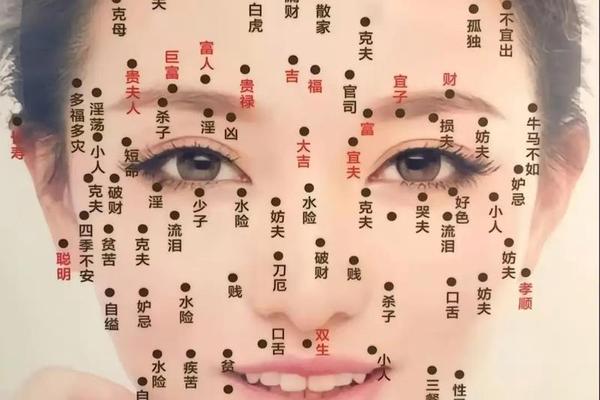

面部核心区的吉凶密码

传统相学将面部划分为十二宫,每个区域对应不同人生领域。例如眼尾至发际的“奸门”主婚姻,此处有痣者易陷情感纠葛,古籍记载:“奸门有痣,桃花缠身,初婚多败”。鼻翼痣则关联财运,相书称“鼻翼藏墨,财帛难守”,认为此类人储蓄能力弱,投资易失利。现代研究显示,这类说法或与心理学中的“自我验证效应”相关——当人们相信某痣象征特定命运时,行为模式会不自觉地与之趋同。

隐蔽痣与显性痣的辩证

古人强调“吉痣隐,凶痣显”,头顶痣因藏于发间被视为逢凶化吉的祥兆,而颧骨痣因位置张扬,常被解读为易惹官非。这种分类体现了中国传统文化中“藏拙守愚”的处世哲学。但从医学角度看,隐蔽部位的痣更少受紫外线刺激,恶变概率较低,这或许为古人的经验判断提供了生物学依据。

三、痣的形态与健康隐喻

色泽与形状的吉凶密码

相学对痣的审美标准近乎苛刻:“黑如漆、赤如泉,白如玉者方主贵”。鲜亮饱满的痣被赋予积极意义,而灰暗浑浊者则象征厄运。现代皮肤学研究证实,良性痣多呈均匀棕褐色,边缘清晰;若出现颜色混杂、边界模糊等特征,可能是黑色素瘤的早期信号。这为古人的“凶痣”判断提供了科学注解——某些“不祥之痣”实为健康预警。

特殊痣相的医学启示

“眼白痣”在相学中被认为与情欲相关,而医学发现虹膜痣确实与内分泌系统存在关联;鼻旁痣相学称“好淫”,现代研究则提示鼻周皮肤腺体发达,激素水平异常可能同时导致痤疮和色素沉着。这些巧合表明,古人可能通过长期观察,将某些病理特征纳入了命运解释体系。

四、现代视角下的痣相学争议

科学质疑与文化价值的博弈

基因学研究证实,痣的数量和分布主要受遗传因素控制,与命运无关。德国马普研究所的皮肤图谱计划显示,欧洲人与亚洲人的痣分布差异源于紫外线暴露习惯,而非文化预言。但文化人类学家指出,痣相学作为集体记忆的载体,反映了古人对生命规律的探索智慧,其文化价值不应被全盘否定。

心理学视角的重新诠释

“额头痣自信”“唇下痣漂泊”等说法,在心理学框架中可解读为“体像认知”对人格的塑造。实验显示,知晓自己某部位痣象征意义的人,在相关领域会表现出更强的心理暗示效应。这提示痣相学可能通过认知框架影响行为选择,进而部分“实现”其预言。

在符号与现实之间

痣相学作为传统文化遗产,既包含古人观察生命的智慧结晶,也掺杂着时代局限的认知烙印。在科学昌明的今天,我们既要警惕其可能导致的健康误判(如忽视恶性痣病变),也可将其视为理解传统文化的钥匙。未来研究可探索两个方向:一是建立痣相符号的跨文化数据库,比较不同文明对同一体征的解读差异;二是开展痣相认知的心理机制研究,揭示传统文化如何通过身体符号影响现代人行为。正如《周易》所言“观乎人文,以化成天下”,对待痣相学,或许正需要这种科学与人文交织的审视目光。