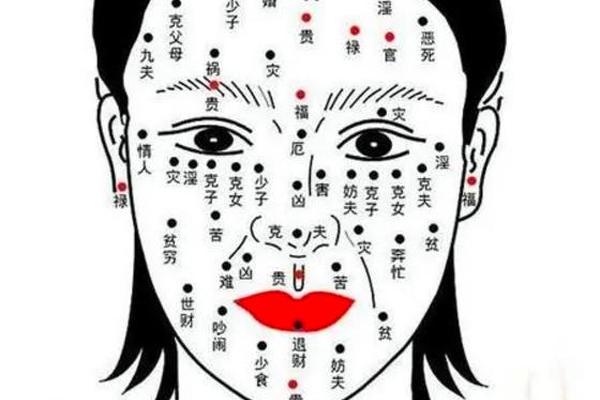

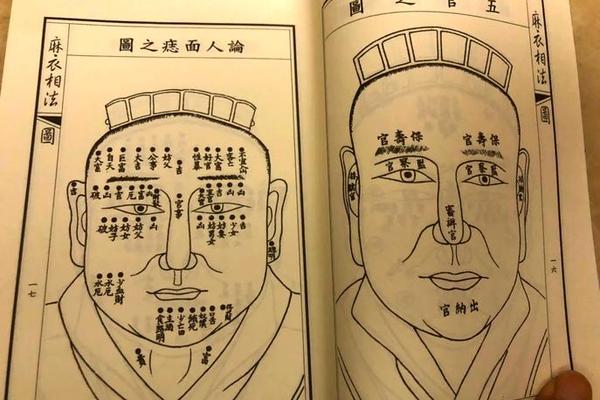

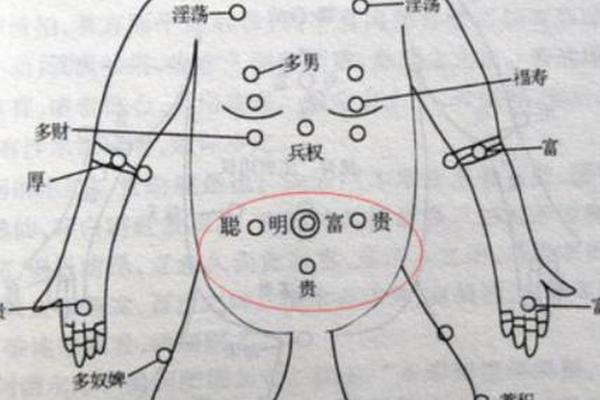

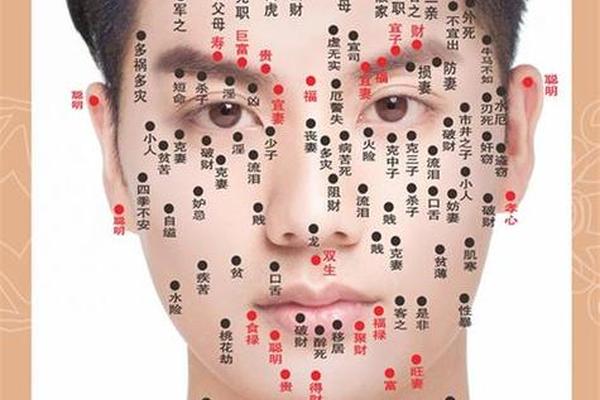

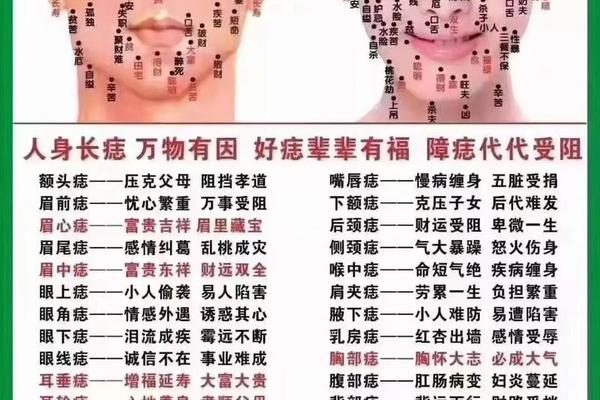

在中国传统文化中,痣相学曾被视为窥探命运与性格的神秘钥匙。人们通过痣的位置、颜色和形状,推测财富、婚姻甚至寿命的吉凶。随着科学观念的普及,这种学说逐渐被贴上“迷信”标签。那么,痣相究竟是古人智慧的传承,还是缺乏依据的玄学?本文将从科学验证、文化心理、健康警示三个维度展开探讨,揭开痣相背后的多重真相。

科学验证:生物学规律与迷信的冲突

现代医学研究表明,痣的本质是皮肤中的黑色素细胞聚集形成的良性肿瘤。其形成与遗传、紫外线暴露、激素水平等生物学因素直接相关。例如,紫外线会刺激黑色素生成,导致皮肤局部色素沉着;青春期或妊娠期激素变化也可能促使新痣出现。这些发现与痣相学中“痣代表天命”的说法截然不同。美国皮肤病学会(AAD)明确指出,痣的分布具有随机性,与个人命运无关。

从统计学角度看,痣相学的预测缺乏可重复性。若按照传统理论,额头中央的痣象征“贵人运”,但现实中拥有此特征的人群并未显示出事业成功率显著高于平均值。相反,一项针对500名企业高管的调查发现,仅有3%的人符合传统痣相学中的“富贵痣”特征。这种基于个体主观经验总结的规律,往往因样本偏差和归因错误而产生认知谬误。

文化心理:集体记忆与自我暗示的博弈

痣相学的生命力源于其深厚的文化土壤。古代《黄帝内经》将身体视为宇宙的缩影,痣的位置对应着“天人感应”的哲学观。例如,眉间痣被解读为“智慧之相”,源于道教将眉心视为“天眼”所在。这种符号化的文化编码,使痣相学成为集体记忆的载体,即便在科学时代仍被部分人视为“传统智慧”。

心理学中的巴纳姆效应则为痣相的“准确性”提供了另一种解释。当人们被告知“眼角痣代表感情波折”时,会不自觉地将过往情感经历与痣的位置关联,形成心理暗示。实验显示,接受虚假痣相解读的参与者中,68%认为描述“完全符合自身情况”,这种主观验证机制放大了痣相的“预言”效果。更有趣的是,积极痣相可能引发正向行为改变——相信“财运痣”的人更倾向于冒险投资,这种自信反而可能提升成功概率。

健康警示:皮肤病变的风险信号

医学界关注的重点并非痣的象征意义,而是其潜在的病理风险。交界痣(位于表皮与真皮交界处)存在恶变为黑色素瘤的可能,其典型特征包括不对称、边缘不规则、颜色混杂等。临床案例显示,一位58岁患者因忽视足底逐渐增大的痣,最终确诊为恶性黑色素瘤,这警示我们:对痣的过度玄学解读可能延误治疗时机。

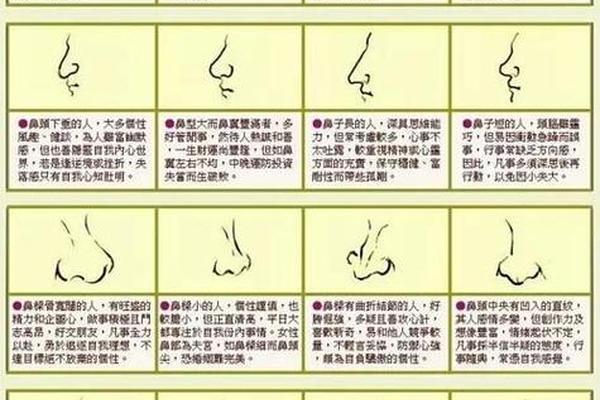

某些特殊部位的痣更需警惕。手掌、脚底等易摩擦部位,以及暴露在外的头颈部痣,癌变风险较高。中医理论也指出,耳垂痣可能与神经衰弱相关,鼻头痣常伴随消化系统问题。这些发现表明,痣的真正价值在于作为健康监测的生物学标记,而非命运预言工具。

总结与建议

痣相学作为文化遗产,承载着古人探索命运的朴素智慧,但其核心理论经不起科学检验。从生物学角度看,痣的形成遵循自然规律;从心理学层面,其“准确性”实质是认知偏差的结果;而从医学角度,某些痣的病变风险更值得关注。建议公众以理性态度对待痣相:既不必因传统标签焦虑,也需警惕异常痣的病理征兆。未来研究可深入探索痣相文化在心理学中的安慰剂效应,以及特定痣象与健康指标的潜在关联,为这一古老学说注入现代科学内涵。毕竟,真正的命运密码,始终掌握在自我认知与实际行动中。