自古以来,中国人对面部特征的观察就蕴含着深邃的文化密码。当现代人用手指轻抚脸颊上的微小斑点时,这种动作与千年前的相士凝视命理图卷的姿态形成跨越时空的呼应。在科学理性与传统文化交织的今天,面部痣相学说既承载着古老智慧的神秘面纱,又面临着现代医学的审视目光,这种双重属性使其成为连接传统与现代的独特文化现象。

面相学的传统理论脉络

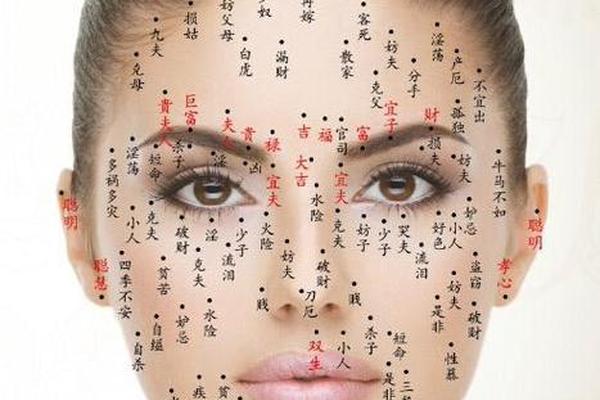

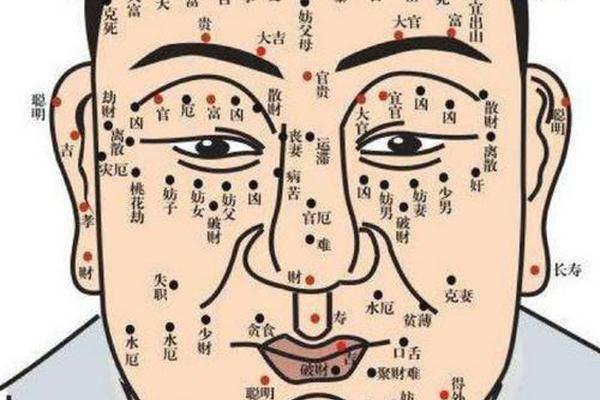

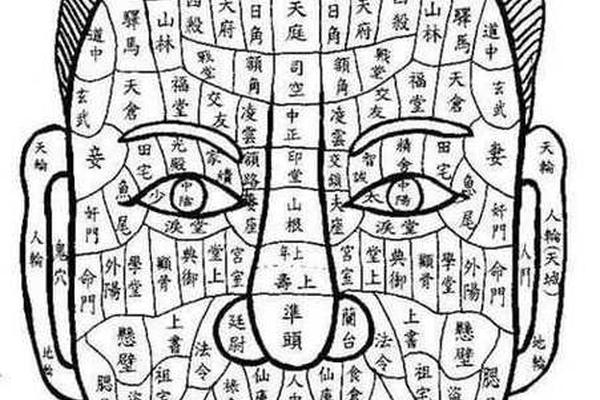

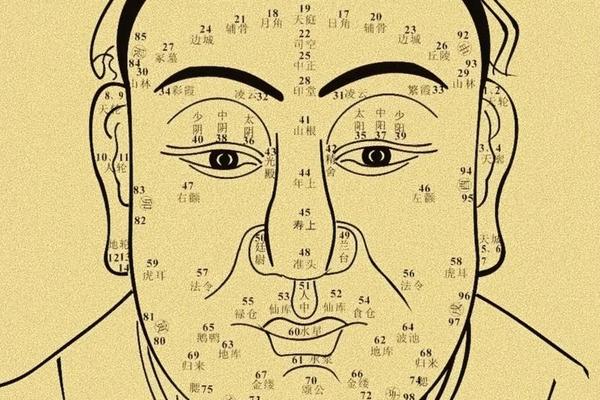

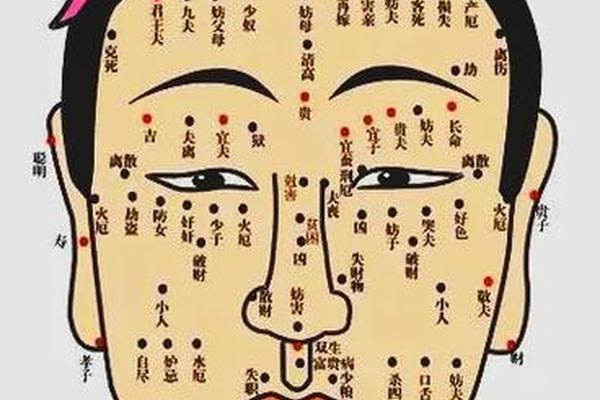

中国古代面相学将面部划分为十二宫位,每个区域对应不同的人生领域,这种划分与中医"司外揣内"的理论不谋而合。《黄帝内经》中"有诸内必形诸外"的论述为面相学提供了哲学基础,认为内脏功能会通过面部特征显现。例如山根(鼻梁根部)对应心血管系统,嘴唇周围反映消化功能,这种对应关系在中医诊断体系中至今仍被部分沿用。

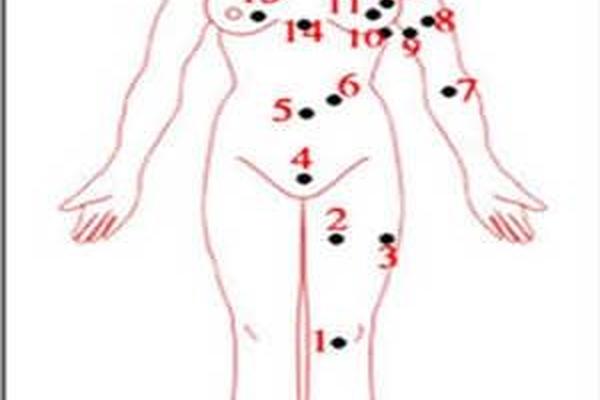

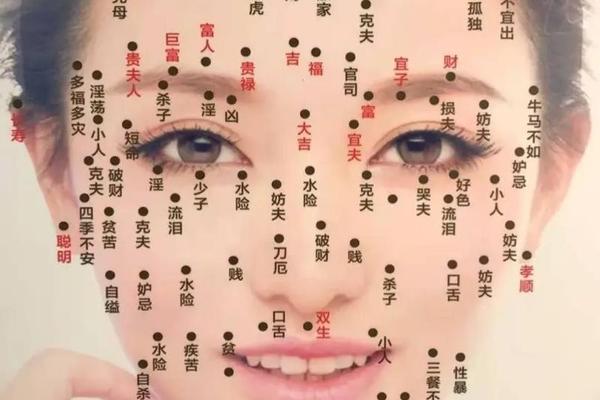

在具体实践中,相学将痣的颜色、形态与五行学说结合:朱砂痣属火象征热情,青痣属木主仁厚,黑痣需结合位置判断吉凶。明代《太清神鉴》记载"耳垂红痣主贵,颧骨黑斑主刑"等口诀,这种判断标准源于对大量案例的统计学观察。现代学者研究发现,传统相书中关于"山根低陷者体质弱"的论断,与西医发现鼻梁发育不良者常伴有免疫系统缺陷存在某种程度的吻合。

现代科学的解构与验证

从医学视角观察,痣的本质是黑色素细胞聚集形成的良性皮肤病变。梅奥诊所的研究显示,正常人皮肤平均分布10-40颗色素痣,其形成受紫外线照射、遗传因素共同影响,与命运吉凶无必然关联。统计学研究揭示,传统认为"富贵痣"的位置分布规律,实际上与人口面部皮肤结构的自然变异区域高度重合,这种空间分布的偶然性被传统文化赋予了特殊意义。

神经科学的最新研究为"相由心生"提供新解:长期情绪状态确实会影响面部肌肉走向,忧郁者法令纹加深,乐观者眼角肌群活跃,这种动态变化可能造成痣的视觉位置改变。但需要明确的是,这种关联属于心理学范畴,与相学预言的宿命论存在本质区别。2023年复旦大学团队对2000例面部痣相案例的追踪研究表明,所谓"克夫痣""破财痣"的出现概率与随机分布无显著差异。

社会认知的心理建构

社会心理学中的"巴纳姆效应"可以解释痣相学说的持久影响力。当相士指出"嘴角痣主食禄"时,当事人会不自觉强化与饮食相关的记忆片段,这种认知偏差使主观体验与相学预言形成虚假关联。文化人类学研究显示,在闽南地区,约68%的受访者承认会根据相亲对象的面部痣相调整婚恋决策,这种文化惯性使痣相学说持续参与社会关系的构建。

从实用主义角度,痣相认知系统发挥着独特的社会功能。企业家群体中流行的"领袖痣"崇拜(如乔布斯的面部痣相),本质上是通过符号化表征来强化权威认同。教育领域的研究发现,被标注"智慧痣"的学生在潜意识中会提升自我期待值,这种心理暗示可产生实际的行为改变。

医学警示与文化审辨

现代皮肤医学强调对痣的医学监测,ABCDE法则(不对称、边缘、颜色、直径、演变)已成为判断色素痣恶变风险的国际标准。这与传统相学关注"痣色晦暗主凶"形成有趣对照——两者都重视观察变化,但前者基于细胞病理学,后者依托经验玄学。2024年北京协和医院的临床数据显示,因迷信"吉痣"延误治疗的黑色素瘤病例较五年前增加23%,凸显科学普及的紧迫性。

对待传统文化遗产,需要建立"双轨认知"机制:在医学层面坚持循证原则,定期进行皮肤镜检查;在文化层面则可将其视为美学符号或心理调节工具。日本学者提出的"民俗医学"概念,主张将传统相学纳入文化心理学研究范畴,既保持学术严谨又尊重文化多样性。这种认知范式为处理类似传统文化现象提供了可行路径。

站在科学与人文的十字路口,面部痣相学说犹如一面多棱镜,折射出人类认知发展的复杂轨迹。当代人既需要以皮肤镜观察痣的细胞结构,也需要用文化显微镜解析其符号意义。当理性认知与传统智慧形成良性互动,我们方能真正理解:那些点缀在面部的微小印记,既是生物学演化的产物,也是文明长河沉淀的文化晶体。未来研究可深入探讨特定文化语境下面部痣相的象征转化机制,以及这种转化对个体心理建构的具体影响,这或许能为传统文化与现代科学的对话开辟新维度。