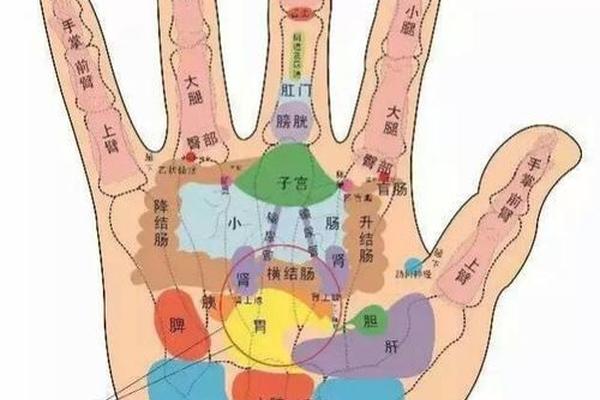

在中国传统医学与相学交织的智慧中,痣相并非简单的皮肤标记,而是人体内外环境交互的独特信号。倪海厦作为当代中医领域“五术兼备”的实践者,将《黄帝内经》的藏象理论与《管辂相法》的面相学说相融合,构建出独具特色的痣相诊疗体系。他提出“观痣知病”的核心思想,认为痣的形态、位置、颜色变化与脏腑功能、气血运行存在深层关联,这一理论在皮肤病症治疗与体质调理中展现出独特价值。

痣相学中的病理映射

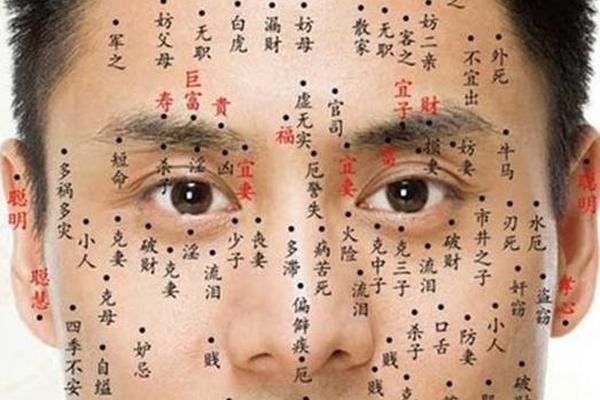

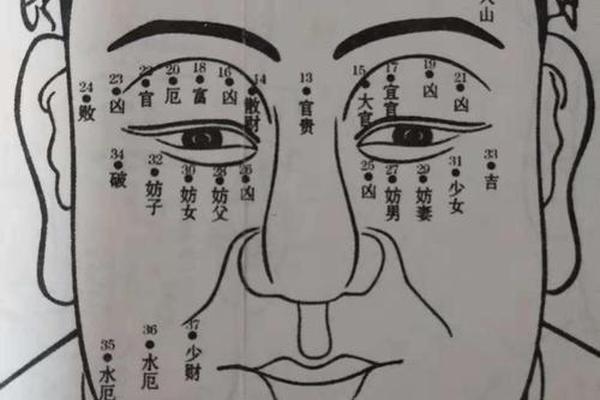

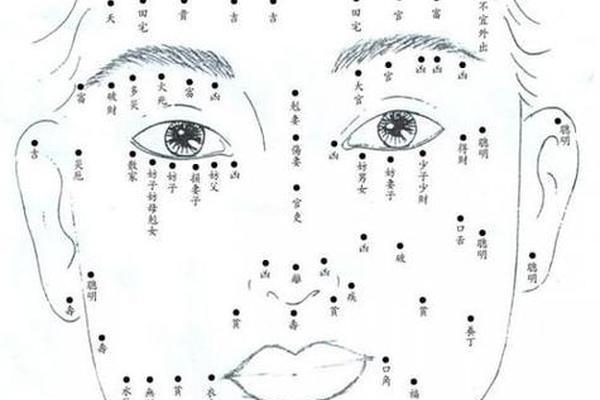

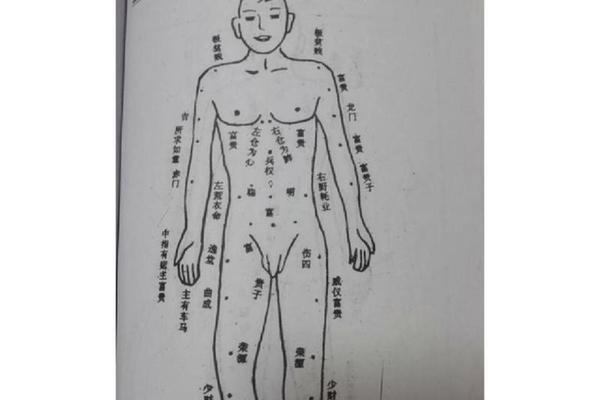

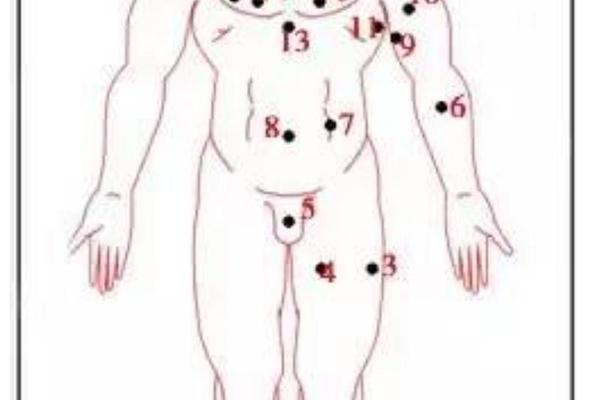

倪海厦继承《管辂相法》的面相图系统,将面部划分为对应五脏六腑的十二宫位。根据网页3的流年运气图显示,印堂发黑对应28岁流年不利,而此处若出现异常黑痣则提示肺气郁闭或心阳不足。网页67的男女痣面图进一步细化,例如女性鼻翼痣(位置15)与生殖系统关联,此类患者常伴随月经不调或子宫肌瘤。这种空间映射理论在临床中得到验证,某案例显示右颊颧骨区(对应大肠经)的凸起黑痣患者,经问诊确有长期便秘史。

颜色诊断体系在倪海厦理论中占据重要地位。网页5指出“白斑属肺,红斑归心,黄褐斑责脾”,这与网页32的“五色辨病”理论相呼应。临床观察发现,耳垂部位突发红色血痣者,多有心悸或高血压倾向;而腰际出现青黑色痣群,常伴随肾阳虚证候。倪海厦特别强调动态观察,某患者唇周黑痣从淡褐转为青紫过程中,恰与其慢性胃炎急性发作期吻合,印证了“痣色渐变即病势演进”的判断原则。

内外兼治的黑痣疗法

对于体表可见的黑痣,倪海厦主张“外治其标,内调其本”的协同疗法。网页4详述其独创的“围痣针法”:选取黑痣周边阿是穴施以毫针浅刺,配合艾灸悬照,使局部气血循环加速。某脂肪瘤伴随黑痣病例显示,经12次治疗后瘤体缩小40%,色素沉着明显淡化。对于深层湿毒积聚形成的顽固黑痣,网页6推荐的麻杏薏甘汤成为核心处方,该方通过杏仁宣肺、薏仁利湿、麻黄透表的协同作用,使某头皮脂溢性皮炎患者的额部黑痣在3周内消退。

体质调理层面,倪海厦注重“痣病同源”的整体观。网页5揭示的情志致斑机制,在临床延伸为“肝郁痣聚”现象。某乳腺增生患者双侧乳根穴处对称黑痣,经柴胡加龙骨牡蛎汤调理三月,不仅结节缩小,痣色亦转淡。这种“见痣不治痣”的思维,在网页32的气色理论中得到升华,强调通过恢复五脏平衡实现痣相自然改善。

临床实践的启示与争议

倪海厦诊疗体系展现出显著的个案疗效,某面部多发性黑痣伴失眠患者,通过三黄泻心汤配合印堂刺血,实现睡眠质量与皮损同步改善。但现代医学研究指出,其面相定位系统与解剖学脏器位置存在偏差,如网页3的流年图将30岁对应部位定于山根,而该区域解剖学关联更接近筛窦而非古籍所述肾系功能。这种传统理论与现代医学的认知冲突,成为学术争议焦点。

在安全性层面,网页6警示麻黄剂量的把控至关重要,某自行加杏薏甘汤剂量致心悸的案例,暴露了传统方剂现代化应用的潜在风险。而网页4记载的针灸感染事件,则凸显无菌操作规范在传统外治法中的必要性。这些案例促使学界思考:如何在保持中医特色的同时建立安全标准?

当代研究正在架设传统理论与现代科技间的桥梁。复旦大学团队运用皮肤镜技术,发现“肝郁痣”患者的黑色素细胞分布呈现特定偏振模式;北京中医药大学通过代谢组学分析,证实麻杏薏甘汤可调节酪氨酸酶活性。这些发现为倪海厦理论提供了分子层面的诠释路径。

站在传统智慧与现代科学的交汇点,倪海厦痣相诊疗体系的价值不仅在于病症消除,更开启了“皮肤作为健康显示屏”的认知维度。未来研究需在三个方向突破:建立面相定位的影像学量化标准、开发中药复方的靶向递送技术、构建中西医协同的痣病诊疗指南。正如《黄帝内经》所言“有诸内必形诸外”,当代医学正通过黑痣这面镜子,探索人体更深层的健康密码。