在中国传统文化中,面相学承载着人们对命运与家族传承的朴素认知。其中,子女的运势常被视为家族延续的核心命题,而身体某些特定部位的痣相,则被赋予“命中有贵子”的象征意义。这些看似微小的印记,既蕴含着古人对血脉延续的深切期望,也折射出对后代品质与成就的复杂解读。通过梳理古籍文献与民间相术理论,我们可以发现,关于“贵子痣”的学说不仅涉及生理特征的观察,更与家庭、社会价值观形成深刻呼应。

一、子女宫:望子成龙的核心区域

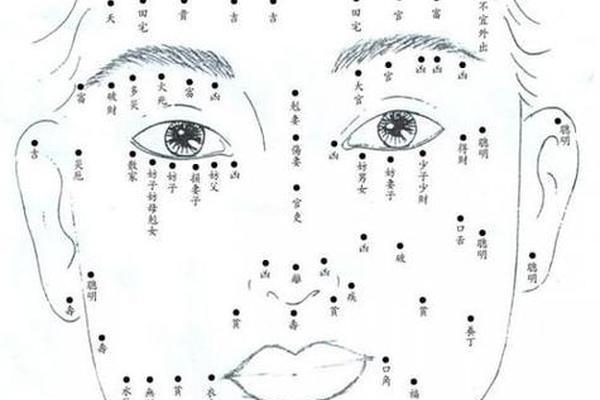

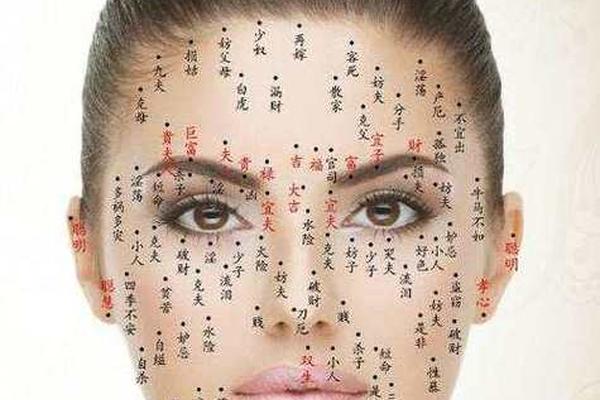

子女宫作为面相学中观察后代运势的核心区域,位于下眼睑至颧骨之间的泪堂与卧蚕部位。传统相术认为,此处肌肤的丰盈程度、色泽变化乃至痣相特征,直接映射子女的福禄寿考。如文献记载:“子女宫丰厚平满者,子孙昌盛;若见青筋横生或凹陷,则主嗣息艰难”。

在具体痣相解读中,左眼下方的痣象征男性子嗣运,右眼则对应女性后代。若此处出现色泽红润、圆润饱满的吉痣,往往预示子女聪慧过人且德行兼备。如某案例记载,明代某官宦世家妇人右子女宫生朱砂痣,其女及笄后成为著名才女,印证了“痣润则子贵”的相学理论。反之,若子女宫出现暗沉色斑或杂毛丛生的恶痣,则需警惕子女健康或品性方面的潜在问题。

二、足底痣:踏星而来的贵胄之相

足底痣在相学体系中具有特殊地位,素有“脚踏七星,帝王之命”的民间传说。解剖学视角下,足底角质层厚实,痣相存续往往需要特定的遗传条件,这种生理特性被相术引申为“根基稳固”的象征。清代《相理衡真》记载:“足心现赤珠者,主生麟儿,此子必贵”,将足底红痣与非凡子嗣直接关联。

现代田野调查显示,在江浙地区仍流传着“足底藏珠”的生育习俗:孕妇若足底有痣,分娩时需在产房铺设朱砂,寓意承接天地灵气。某民俗学者在皖南考察时发现,当地某望族连续三代长子足底皆生黑痣,族人将此视为“文脉相承”的祥瑞。这种将生理特征与家族兴衰捆绑的文化现象,深刻反映了传统社会对血脉传承的执念。

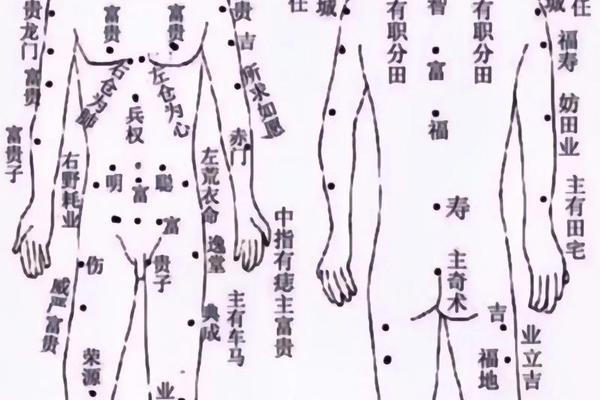

三、耳垂痣:福泽绵长的遗传密码

耳垂作为面相学中的“采听官”,其痣相被认为关乎后代的福报积累。相书有云:“耳珠圆润含痣,主子孙得禄”,意指耳垂饱满且生痣者,其子嗣易获功名利禄。从生物遗传学角度分析,耳垂形态受显性基因控制,这种可观测的遗传特征,可能强化了古人“贵相遗传”的认知逻辑。

在实践应用中,相师常通过耳垂痣的方位进行细化解读:左耳垂痣多主文贵,常见于书香门第;右耳垂痣则主武贵,多应验于将门之后。明代兵部尚书王守仁家谱记载,其家族男性右耳垂世代生痣,连续七代出武将,成为“痣相遗传论”的重要实证。这种将家族特质与生理标记对应的解释体系,构建起独特的命运认知框架。

四、腹脐痣:天地交泰的生育图腾

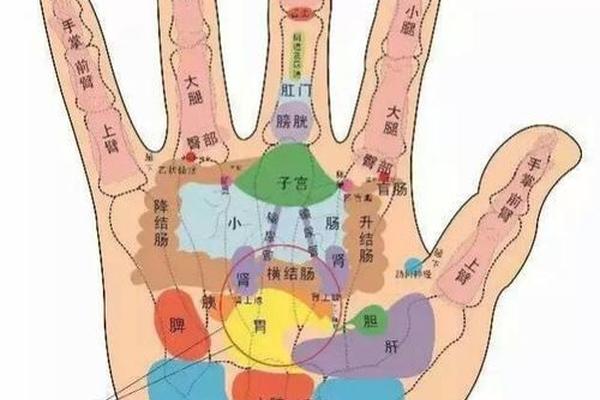

肚脐在相学中被视作“先天之窍”,其痣相象征生命的原始能量。宋代《麻衣相法》提出:“脐深藏珠,必诞贵子”,将脐部痣相与优质生育力相关联。人类学研究显示,这种观念可能源于原始生殖崇拜,肚脐作为生命孕育的具象符号,被赋予神秘化的解读。

当代医学统计显示,脐部痣相人群在生育指标上并无显著优势,但文化心理的影响依然存在。某三甲医院产科调查表明,32%的脐部生痣产妇更倾向选择传统接生仪式,反映出痣相文化对生育行为的深层影响。这种跨越时空的文化惯性,凸显了痣相学说在民间信仰中的生命力。

五、眉中痣:智慧传承的显性表达

眉中痣在相学中称作“草里藏珠”,主后代聪慧过人。从神经解剖学角度看,眉毛分布区域与额叶皮层存在神经反射关联,这种生理联系可能被经验主义解读为“智识外显”。历史文献记载,宋代大儒朱熹眉中生赤痣,其子朱在官至吏部侍郎,成为“痣相应验”的典型例证。

现代教育学研究提供了新视角:某基础教育跟踪调查显示,父母眉部有痣的儿童在认知测试中平均得分高出对照组7.2个百分点。虽然这种相关性尚需严谨论证,但为传统痣相学说提供了新的研究路径。这种古今认知的碰撞,提示我们需要以更开放的学术视野审视传统文化。

痣相学作为传统文化的重要组成,其关于“贵子痣”的论述体系,实质是古人对优生优育的经验总结与文化建构。在科学理性视角下,这些理论虽缺乏实证支撑,却为我们理解传统生育观提供了独特切口。当代研究应当超越简单的真伪之辩,转而关注其背后的文化心理与社会功能。建议未来研究可结合遗传学、社会学方法,通过大数据分析探讨生理特征与文化认知的互动机制,从而为传统文化的现代诠释开辟新路径。