在东方传统文化中,痣相学承载着对人体特征的象征性诠释,其中外阴痣因位置私密而备受关注。古籍《相理衡真》曾言:“痣藏隐处,暗喻天机”,民间更是将外阴痣与命运、性格及健康紧密关联。然而随着现代医学发展,这种特殊部位的痣相逐渐引发科学与玄学视角的交锋。本文将从传统命理、身心健康及医学认知三重维度,系统解析女性外阴痣的文化意涵与现实意义。

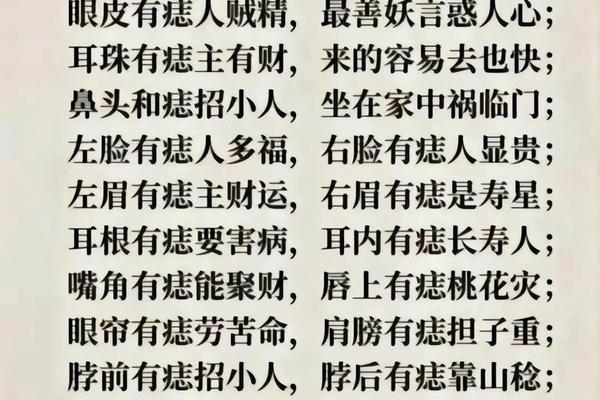

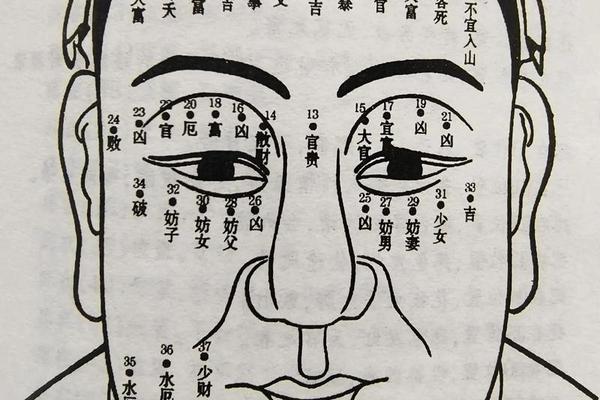

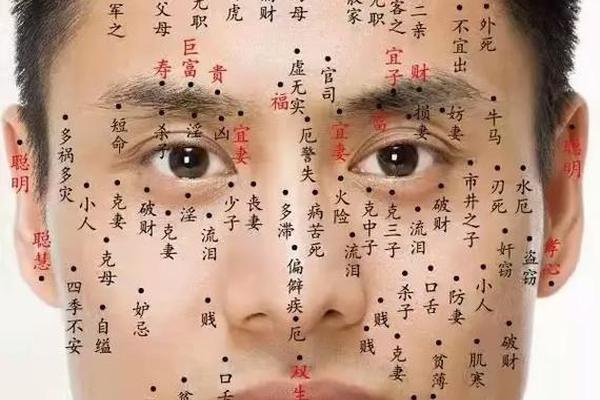

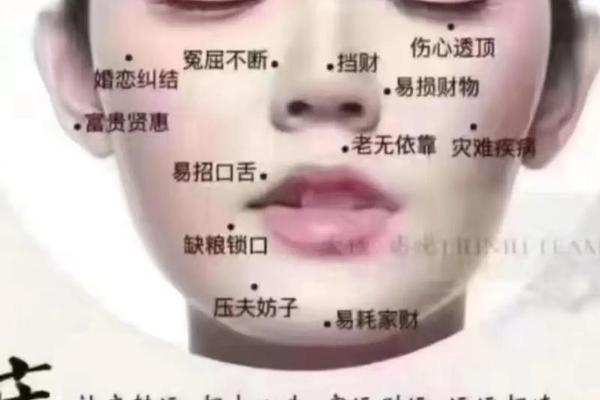

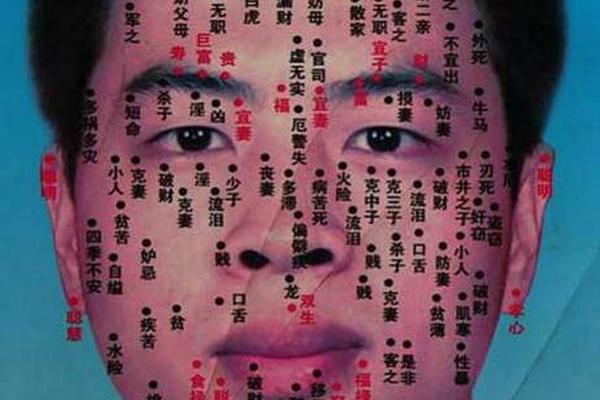

传统痣相学的多维诠释

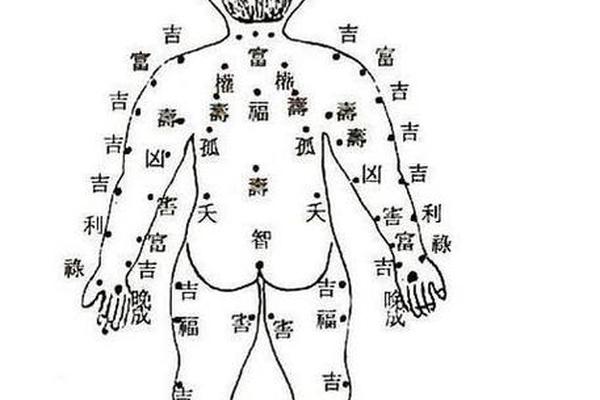

经络关联与健康隐喻

古籍《黄帝内经》提出的经络理论为痣相学提供了医学依据。根据网页1、13等资料,外阴区域涉及肝经与脾经的循行路径:耻骨上方的气海穴属任脉,主生殖功能,此处痣相被认为可能影响生育系统;而肝经循行区域若现痣相,则与情志失调、易怒倾向相关联。中医理论认为肝主疏泄,脾主运化,因此痣的位置可能成为脏腑功能的外显信号。值得注意的是,这类解读虽未获现代医学直接验证,却反映了古人对身体信号系统化的观察智慧。

命运象征与性格映射

网页2、19等民间观点提出“左主贵,右主富”的方位学说,将外阴痣与财富地位相勾连。更引人注目的是对情欲特质的解读——多个文献指出,该区域痣相象征情欲旺盛,可能面临感情波折。这种论断虽缺乏统计学支持,却暗合弗洛伊德心理学中“身体象征与潜意识欲望”的理论框架。脾经对应的特殊嗜好论(网页13),则将痣相延伸至行为模式层面,提示潜在的行为倾向性。

医学视角下的风险认知

黑色素瘤的潜在威胁

现代医学研究(网页17、32)揭示,外阴皮肤因长期摩擦更易发生痣细胞恶变。美国癌症协会数据显示,外阴黑色素瘤虽仅占皮肤癌的1%,但其5年生存率低于40%。网页14中刘子国医生强调,突然增大、边界模糊或伴随瘙痒的痣需高度警惕。医学界提出的ABCDE法则(不对称性、边缘不规则、颜色不均、直径超6mm、短期变化)成为重要自检标准,这与传统痣相学对痣体特征的观察形成跨时空呼应。

诊断与干预的科学路径

网页41、60等专业文献指出,外阴痣的病理分型决定治疗策略:交界痣恶变风险较高,建议预防性切除;皮内痣相对安全可观察。中国妇科肿瘤协会2023年指南建议,直径超过7mm或伴有卫星灶的痣应行扩大切除术。值得关注的是,网页32临床案例显示,约18%的早期黑色素瘤患者因忽视私处痣变化而延误治疗,凸显定期专业检查的必要性。

传统与现代的认知调和

文化符号的现代转化

痣相学中的“桃花运”隐喻(网页19),在心理学视角下可解读为社交活跃度的外在表征。而“影响财运”之说(网页1),或许源于古代将生殖能力与家族财富传承的潜意识关联。现代行为学研究证实,身体自信程度确实影响个体的社交表现与经济决策,这为传统玄学提供了新的解释维度。

健康管理的整合策略

建议建立“观察-记录-评估”三级管理体系:每月通过镜检观察痣体变化(网页17),采用标准化图表记录尺寸与形态;每半年由专科医生进行皮肤镜评估。对于具有家族史或免疫缺陷的高危人群,可考虑基因检测辅助风险评估。同时需注意,网页66强调的日常护理规范——如选择纯棉内衣、避免化学刺激——能有效降低局部摩擦与炎症风险。

理性认知的构建方向

外阴痣的特殊性在于其横跨文化象征与医学实体的双重属性。传统痣相学提供的象征体系,反映了古人对身体奥秘的探索精神;现代医学则从细胞分子层面揭示其生物学本质。建议公众以科学认知为基础,兼顾文化心理调适:既不过度恐慌“凶痣”预言,也不忽视潜在健康风险。未来研究可深入探索特定痣相特征与基因表达的相关性,或通过大数据分析验证传统说法的统计学意义,最终实现人文关怀与医学理性的有机融合。正如《自然》杂志某篇社论所言:“身体的每个印记,都是自然与文明共同书写的密码。”唯有以开放而审慎的态度解码这些生命符号,方能真正实现身心健康的全维守护。