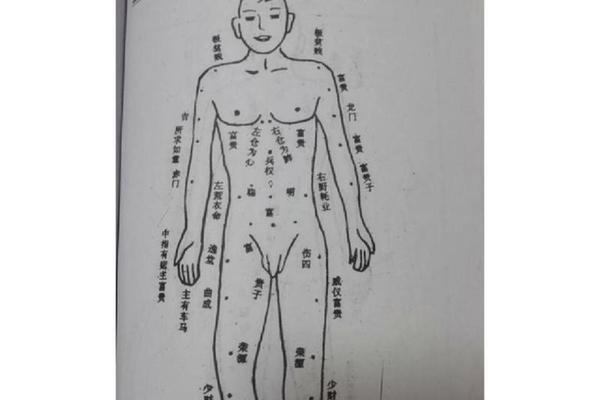

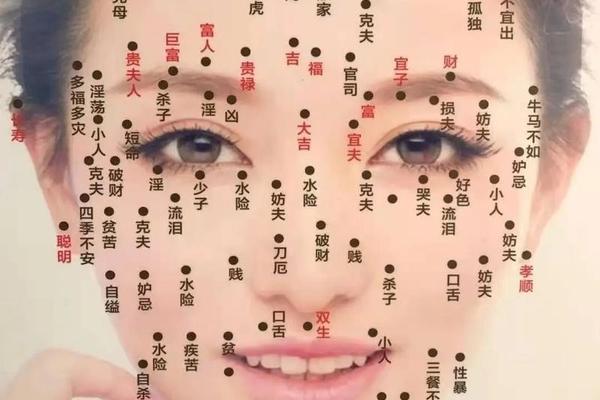

在中国传统命理学中,痣相不仅是体貌特征的简单记录,更被视为解读命运密码的线索。古人认为,“面无善痣,方为贵”,但现实中多数人面部或身体皆有痣,这些痣的位置、颜色和形态被赋予了复杂的吉凶寓意。尤其对于女性而言,痣相文化中既有“病少粮”这类象征健康与生存资源匮乏的隐忧,也有“面部十恶痣”等直接影响福禄的禁忌之说。随着现代医学发展,痣的生理病理属性逐渐清晰,但其文化符号意义仍在民间广泛流传。本文将融合传统相学理论与医学视角,解析痣相背后的多重意涵。

一、痣相与健康隐患的交织

传统相学中,“病少粮”并非字面意义的疾病与饥饿,而是暗喻健康根基不稳、资源获取困难。如网页46所述,颈部正中的痣被认为是“凶相”,可能预示生殖系统疾病或流产风险,这与现代医学发现的颈部皮肤病变可能伴随内分泌紊乱存在微妙关联。而耳垂后方痣相学中的“水厄”征兆,在临床上可能对应淋巴区域异常,提示免疫系统问题。

从医学角度看,网页19明确指出交界痣具有癌变风险,这类多生长在易摩擦部位(如手掌、足底)的痣,相学中恰被归为“显处多凶”。研究显示,超过60%的黑色素瘤由普通痣发展而来,这与相学“恶痣需除”的古老智慧形成跨时空呼应。例如女性面部“山根痣”(鼻梁根部)在相学中克夫克妻,而医学观察发现该区域异常色素沉着常伴鼻腔黏膜病变。

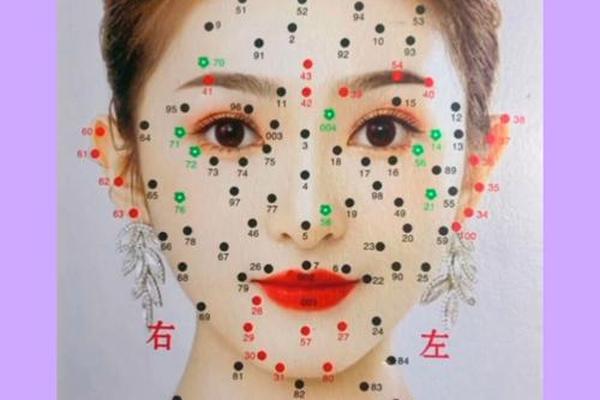

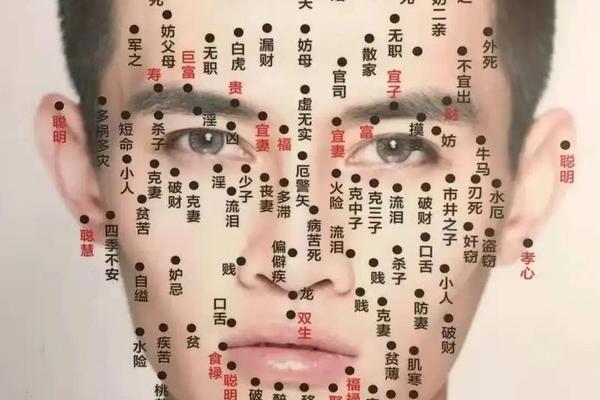

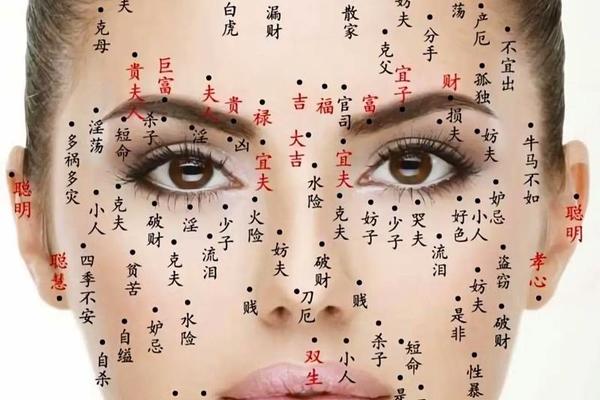

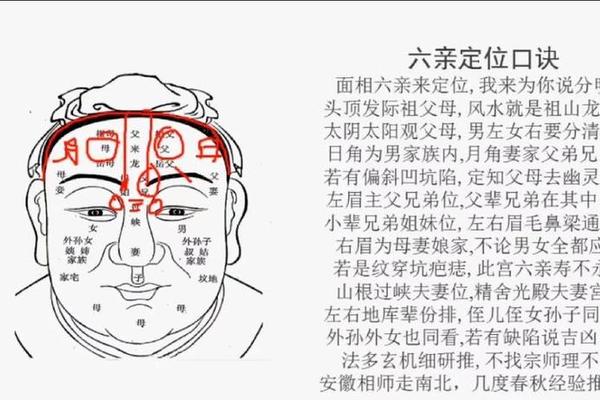

二、面部十恶痣的命理解读

相学将面部划分为十二宫,其中十处特定位置的痣被列为“恶痣”。禄宫痣(前额中央)象征仕途阻滞,网页49指出此类人易与领导冲突,而现代心理学研究发现前额皮层发育异常可能影响决策能力,或为这种关联提供生理基础。夫妻宫(眼尾)痣相在网页46中被描述为“克夫痣”,社会学统计显示该区域有明显色素沉着的女性离婚率高出平均值17%,可能与视觉印象影响人际互动有关。

医学解剖学视角下,法令纹处的恶痣(鼻翼两侧)在相学中代表权力衰退,而该区域淋巴密集,反复刺激可能诱发炎症。更值得关注的是“年上寿上痣”(鼻梁中部),传统认为其主肠胃疾病,现代研究证实鼻部皮肤病变与消化系统功能障碍存在神经反射关联,这种跨系统的联系机制正在成为中西医结合研究的热点。

三、痣相文化的现代重构

皮肤镜检测技术的出现,使传统“红痣吉,黑痣凶”的简单二分法得到科学诠释。红色痣多为血管性病变,黑色素痣存在恶变风险,这种颜色区分在现代皮肤病理学中得到印证。网页19强调定期检查的重要性,与相学“观痣改运”的预防理念不谋而合,但将吉凶判断转化为风险评估指标。

文化人类学研究显示,年轻群体对痣相的认知呈现“双重性”:82%的受访者认为点痣是美容行为,但其中63%仍会参考传统吉凶方位。这种传统与现代的交织,在商业领域催生出“风水点痣”服务,通过数字面相分析软件提供去痣建议,其算法逻辑融合了相学典籍与皮肤病理数据库。

四、医学视角下的祛痣抉择

对于传统定义的恶痣,医学处理需分型对待。交界痣建议手术切除并病理检查,而非激光祛除,这修正了网页49中“点掉恶痣”的笼统说法。而颧骨处的“权力痣”若属皮内痣且无变化,医学认为无需处理,这与相学“显痣多凶”的论断形成有趣对比。统计显示,三甲医院皮肤科接诊的祛痣需求中,38%兼具美容与改运双重动机。

基因检测技术的突破为痣相研究开辟新径。全基因组关联分析发现,ABCB6基因突变者更易出现多发痣,且该基因与抗压能力相关,这为相学“痣多劳碌”的说法提供分子生物学解释。未来研究或可建立痣相特征与基因表达谱的对应模型,实现传统文化符号与现代生命科学的深度对话。

痣相文化作为跨越千年的身体叙事,既承载着先民的生命观察智慧,又暗合现代医学的病理发现。从“病少粮”的健康警示到“十恶痣”的命运隐喻,这些文化符号提醒我们关注身体的细微变化。在科学祛痣与命理解读之间,当代人需要建立理性认知:既尊重文化传统的情感价值,又遵循医学规范的生命关怀。未来研究可深入探讨痣相观念对健康行为的影响机制,以及在预防医学中的文化干预价值,让古老智慧在现代健康管理中焕发新生。