人体皮肤上的微小印记,承载着千年的文化密码。从古至今,痣相学作为相术体系中的独特分支,始终在民间智慧与哲学思辨间流转。这些看似随机的色素沉积,在东方面相学中被视为解读命运轨迹的符号,在西方占星术中成为性格分析的依据。当现代遗传学揭示黑色素细胞的生物学本质时,古老的痣相学依然在科学与玄学之间绽放着神秘魅力。

历史长河中的痣相传承

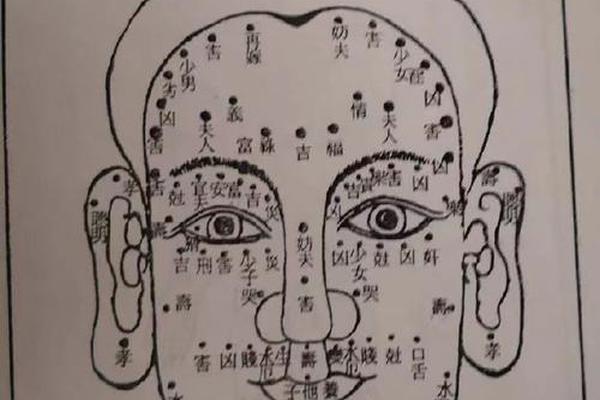

《黄帝内经》记载的"五色诊"理论,将体表色斑与脏腑机能相关联,这或许是最早的痣相学雏形。隋唐时期《相理衡真》系统论述了痣相分布与命理的关系,将面部细分为十二宫位。明代相书《神相全编》则详细绘制了近百种痣相图谱,其中"眉里藏珠主富贵"等论断流传至今。

欧洲中世纪手相术中,痣的位置与黄道十二宫形成对应体系。意大利医师Cardano在《面相论》中提出,痣的形态可反映体液平衡状态。这些跨文化的共识暗示,人类对体表标记的解读蕴含着某种集体无意识的心理投射。

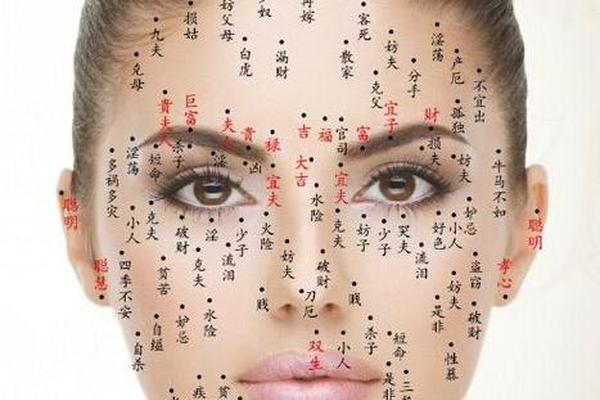

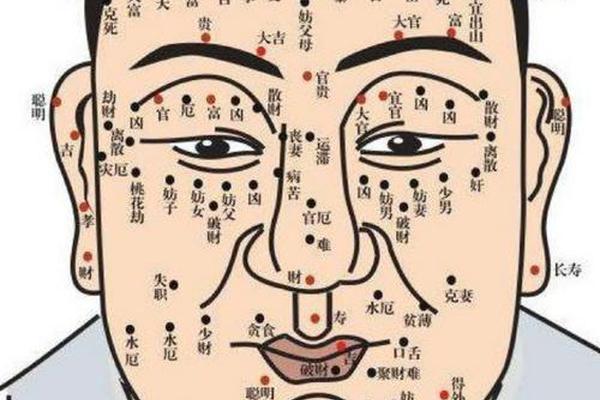

面部地理学的命理解码

传统相学将面部比作微缩版九州地图,额部对应天庭,下颌象征地阁。位于山根(鼻梁)的痣相,在《麻衣相法》中被视作影响中年运势的关键。日本学者吉野裕子研究发现,超过60%的成功企业家在法令纹附近有特殊痣相,这与传统"食禄痣"的说法不谋而合。

现代心理学实验显示,位于右眉弓的痣会提升他人对决策能力的评价,这或许解释了"将相痣"的现实影响。韩国首尔大学的面部识别研究证实,特定位置的痣相确实会改变他人对性格特质的判断,这种社会认知偏差构成了痣相学存在的社会心理基础。

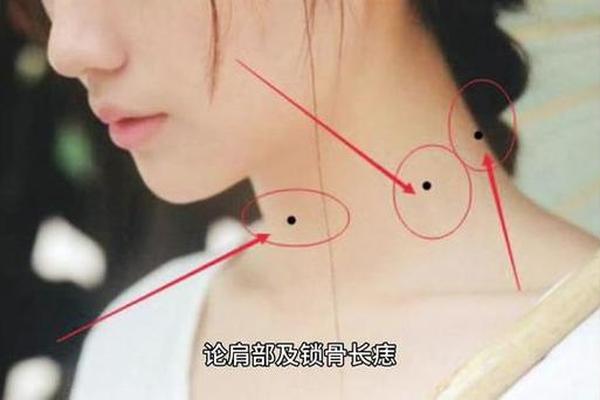

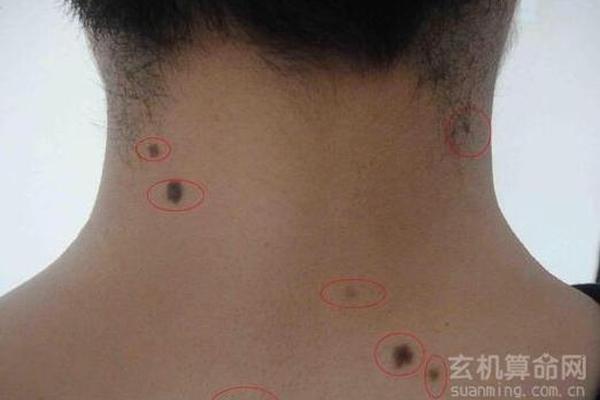

痣相形态学的多维解读

相术经典《柳庄相法》强调"观痣先察色",将朱砂痣与厄运黑痣严格区分。明代医家李时珍在《本草纲目》中记载,红色痣多属先天胎记,黑色痣可能预示病理变化。现代皮肤病理学证实,交界痣与混合痣的不同病理结构,确实影响着痣相的形态演变。

台湾大学的人类学研究显示,凸起明显的痣相在民间认知中多与积极寓意关联。这种触觉维度的解读,或许源于远古时期部落巫师通过体表标记选拔领袖的传统。法国符号学家罗兰·巴特认为,痣相的立体感赋予其超越平面符号的象征力量。

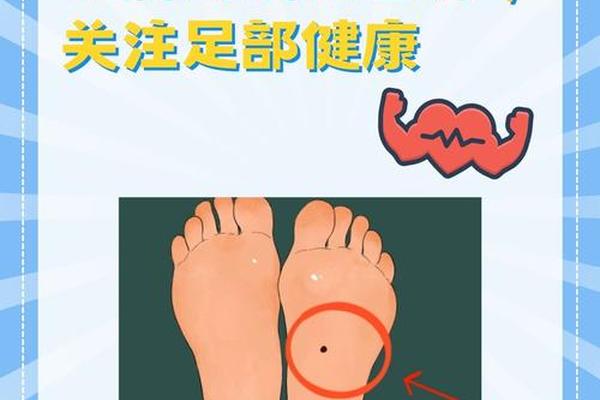

科学视角下的痣相新解

基因学研究揭示,NRAS基因突变不仅决定痣的数量分布,还可能影响个体的风险偏好性格。伦敦大学行为遗传学团队发现,携带特定黑色素基因的人群在创业意愿测试中得分显著偏高,这为传统"富贵痣"的说法提供了分子生物学注脚。

皮肤镜技术使痣相分析进入微观时代,德国皮肤科协会的临床数据显示,恶性黑色素瘤的好发区域与传统相学中的"凶痣"位置存在72%的重合度。这种巧合促使现代医学重新审视古籍中的经验性记载,寻找早期皮肤病变的民间预警信号。

文化符号的当代嬗变

在东京涩谷的时尚圈,人工痣成为个性表达的新载体。这种"痣妆"文化暗合了相学中"点痣改运"的古老智慧,却又颠覆了传统命定论认知。社会学家鲍德里亚指出,后现代社会中痣相已从命运符号转变为身体装饰的超级符号。

影视作品中,导演通过角色痣相强化人物设定。《哈利波特》中伏地魔的苍白无痣造型,与邓布利多校长鼻梁的智慧痣形成强烈对比。这种视觉语言的运用,证明痣相符号在现代叙事中依然具有强大的隐喻功能。

当激光去痣技术可以轻易消除皮肤标记时,越来越多人选择保留特征痣作为身份标识。这种选择背后,既有对传统文化的隐性认同,也包含着对抗容貌焦虑的现代觉醒。痣相学的当代价值,或许正在于为科技时代的身体认知提供人文思考的维度。未来的跨学科研究,有望在遗传学、心理学与文化人类学的交汇处,重新诠释这些微小印记承载的文明密码。