青田痣,医学上称为太田痣,是一种以面部灰蓝色斑片为特征的先天性色素性疾病。1938年由日本学者太田正雄首次系统描述,其本质是胚胎期黑色素细胞迁移异常,导致真皮内黑色素细胞聚集。这种胎记在亚洲人群中尤为常见,发病率约为0.1%-0.2%,且女性患者占比高达75%。

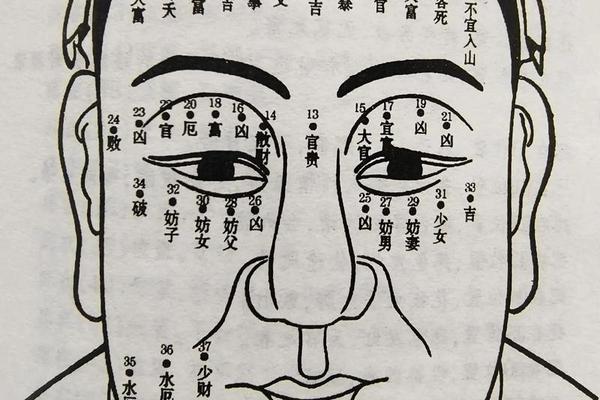

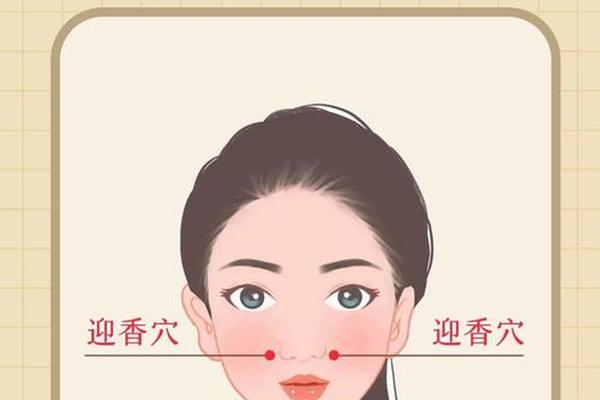

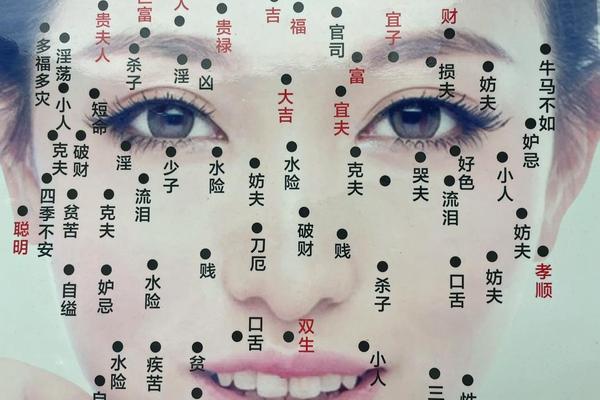

从临床表现来看,青田痣最显著的特征是单侧面部沿三叉神经分布的色素斑。典型病例中,斑片多出现在眼周、颧骨、前额及鼻翼区域,颜色从灰蓝、褐青到深褐色不等,边界模糊且呈网状分布。约三分之二的患者伴有同侧巩膜蓝染,少数甚至累及结膜、虹膜或口腔黏膜。值得注意的是,斑片颜色会随年龄增长加深,青春期、妊娠期或日晒后尤为明显。

二、病因机制与遗传关联

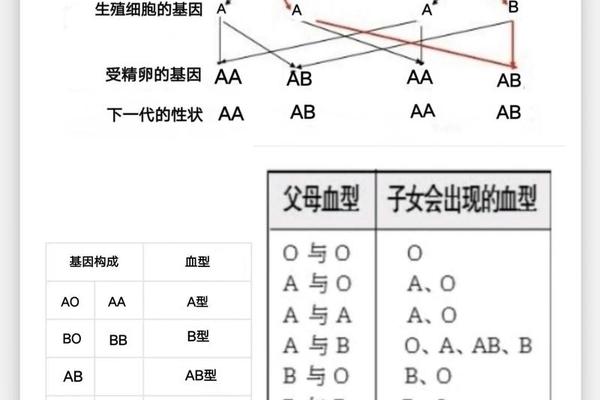

目前研究认为,青田痣的形成与胚胎期神经嵴细胞分化异常密切相关。正常情况下,黑色素细胞应从神经嵴迁移至表皮,但青田痣患者的黑色素细胞停滞在真皮层,形成错构瘤样病变。日本学者发现,该病在家族中呈现常染色体显性遗传特征,国内亦有家族三代连续发病的报道。

分子生物学研究揭示了更复杂的机制。除遗传因素外,激素水平波动可能影响黑色素细胞活性。临床观察显示,女性患者在月经周期中斑片颜色波动明显,青春期后病灶扩大现象普遍。近年基因组学研究还发现,部分患者存在特定基因位点突变,可能与黑色素细胞信号通路调控异常相关。

三、诊断标准与鉴别诊断

青田痣的诊断主要依据特征性临床表现。皮肤镜检可见真皮中上层树突状黑色素细胞弥漫分布,病理切片显示真皮胶原纤维间梭形黑色素细胞聚集。需特别注意与蒙古斑、蓝痣及黄褐斑鉴别:蒙古斑多位于腰骶部且可自行消退;蓝痣表现为边界清晰的丘疹;黄褐斑则呈现对称分布的黄褐色斑片。

对于累及眼部的病例,需进行全面的眼科评估。约5%-10%的青田痣患者并发青光眼,其机制可能与前房角黑色素沉积阻碍房水循环有关。日本学者报道,合并眼部病变者发生脉络膜黑色素瘤的风险较常人增加2倍。

四、现代治疗进展与疗效评估

激光技术的突破彻底改变了青田痣的治疗格局。Q开关激光(如755nm翠绿宝石激光、1064nm Nd:YAG激光)通过选择性光热作用精准破坏真皮黑色素细胞,治愈率可达95%以上。临床数据显示,浅表型病灶平均需3-5次治疗,深层弥漫型则需6-8次,每次间隔6-8周。与传统冷冻、磨削术相比,激光治疗将瘢痕发生率从30%降至不足1%。

值得注意的是,治疗时机显著影响疗效。婴幼儿期真皮层较薄,黑色素细胞更易被激光靶向清除。上海九院案例显示,5岁以下患儿完全清除率比成人高40%。术后护理同样关键,需严格防晒并使用医用修复产品,防止炎症后色素沉着。

五、心理干预与社会支持

面部毁容性皮损对青少年心理健康造成深远影响。北京协和医院研究发现,80%的青少年患者存在社交回避行为,30%伴有焦虑抑郁症状。早期心理干预能显著改善预后,认知行为疗法联合支持小组可使生活质量评分提升50%以上。

社会支持体系的构建同样重要。日本已将其纳入先天畸形医疗补助范畴,我国部分地区开展“胎记援助工程”,通过公益基金减轻治疗负担。教育机构应加强科普,消除“胎记歧视”,帮助患者建立积极自我认知。

总结与展望

青田痣作为影响数百万人的皮肤疾病,其诊疗已从单纯美容需求发展为多学科协作的系统工程。激光技术的普及使彻底治愈成为可能,但发病机制仍需基因层面的深入探索。未来研究应聚焦于:1)开发靶向黑色素细胞分化通路的基因疗法;2)优化个性化激光参数预测模型;3)建立跨年龄段的心理健康干预体系。通过医学进步与社会支持的协同,终将实现“无痕人生”的终极目标。