从古至今,人类总试图在身体特征与命运之间建立神秘关联,痣相学便是这种探索的产物。在中国传统文化中,痣被赋予超越皮肤标记的意义,成为解读性格、健康甚至人生轨迹的密码。这种学说将人体分为数百个命理区域,每个位置的痣都对应着不同的隐喻。本文将从传统理论、现代科学、文化心理等多维度,解析痣相学背后的逻辑与争议。

一、传统痣相学的理论根基

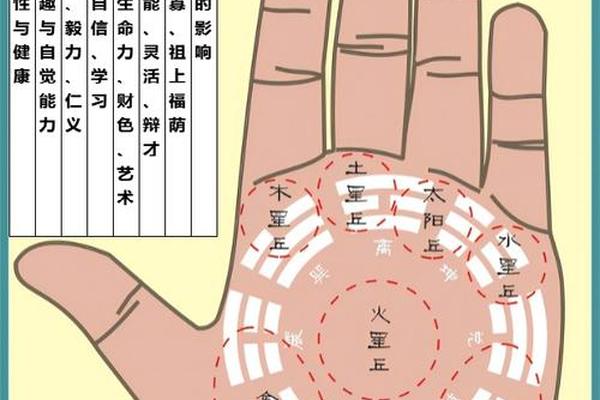

传统痣相学的理论体系建立在中医气血学说与阴阳五行基础之上。古代相士认为,痣的形成是体内气血运行异常导致"气滞血瘀"的结果,如《黄帝内经》所述"血行脉外,滞则为痣"。这种生理现象被赋予象征意义:下颌属土象征根基稳定,耳垂属水主财富流动,不同部位的痣对应着五行能量的失衡状态。

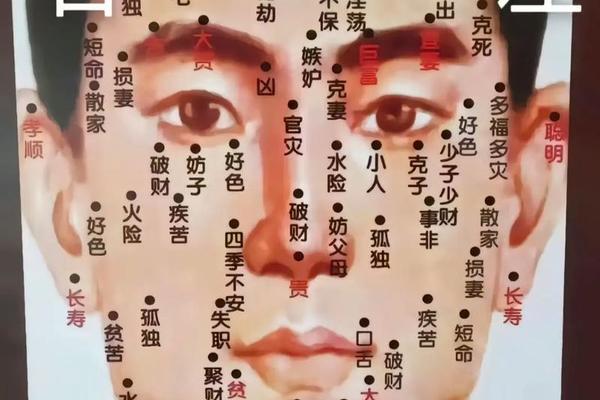

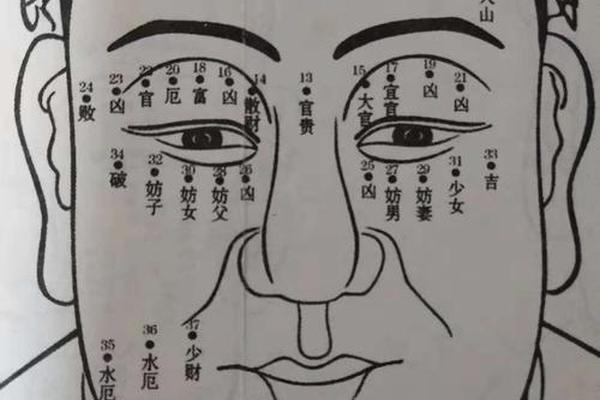

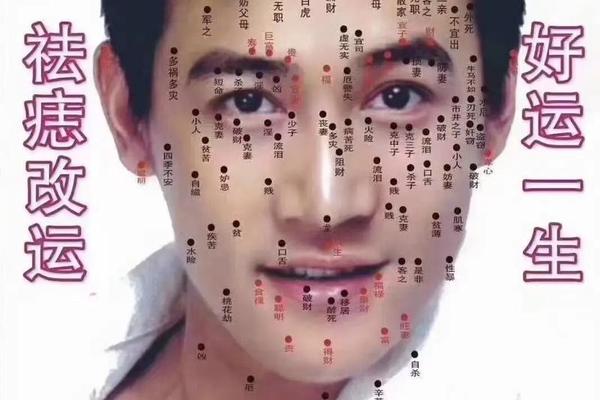

在相学经典《麻衣相法》中,将人体分为十二宫位,每个宫位对应不同命运维度。例如鼻梁处的疾厄宫有痣预示健康隐患,这与现代医学发现鼻部皮肤敏感易病变的现象形成微妙呼应。相士通过数百年经验积累,总结出"隐痣为吉,显痣为凶"的基本规律,认为生长在掌心、脚底等隐秘处的红痣多主富贵,而面部显眼处的黑痣常关联是非。

二、痣相判读的多维要素

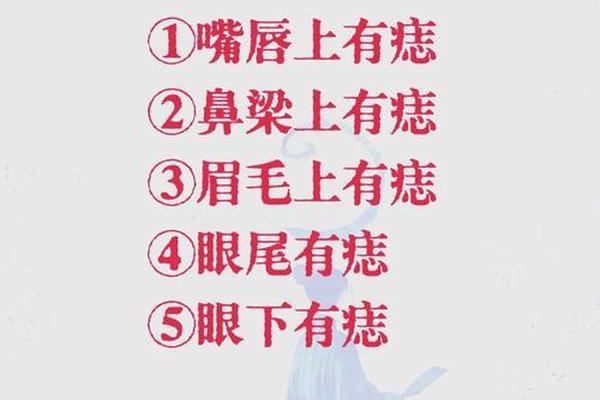

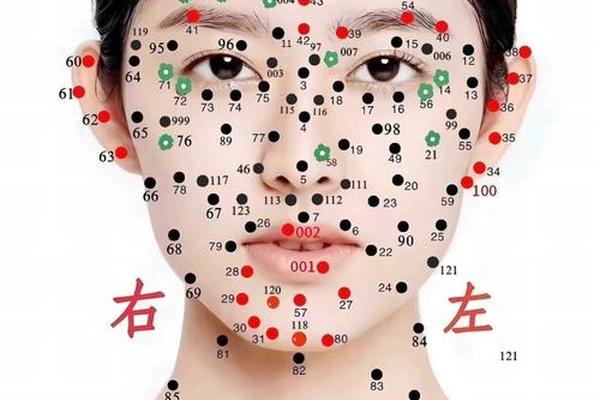

痣相的吉凶判断是套精密的分析系统,包含位置、形态、颜色三大要素。在位置学中,即便同属面部区域,细微差异即导致截然不同的解读:鼻翼痣主漏财,但鼻翼旁痣却象征白手起家;眼尾泪痣预示情感波折,但若移至太阳穴则转化为迁移宫吉痣,主远行机遇。

形态学分析更为复杂,相书将痣分为三十六形,圆润如珠者称"龙睛",主贵气;边缘破碎者谓"鼠尾",主劳碌。现代观测发现,良性痣多呈规则圆形,而恶性黑色素瘤常呈现不规则边缘,这种病理特征与传统凶痣描述存在巧合。颜色体系则建立于五行对应学说,朱砂痣属火主热情,白玉痣属金主刚毅,灰褐痣属土主滞碍,形成独特的色谱命理。

三、科学视角的祛魅解析

现代医学证实,痣的本质是黑色素细胞聚集,其形成受紫外线、激素、遗传等客观因素影响。全基因组关联研究发现,MC1R基因突变会导致痣数量增加,这种基因同时影响红发特征,恰好应验了相书中"赤发多痣者性烈"的描述。统计数据显示,亚洲人面部痣平均数量为15-30颗,这与相学"九星照命"理论中吉痣数量的阈值惊人接近。

心理学研究揭示了痣相判断的"巴纳姆效应"。当被告知"下巴痣代表意志坚定"时,83%的受试者会产生自我证实的认知偏差,主动强化与描述相符的性格特质。社会学家则发现,明清时期"点痣改运"产业的兴盛,与科举制度下士人阶层的不安心理直接相关,痣相学实质上承担了部分心理疏导功能。

四、文化符号的现代嬗变

在当代语境下,痣相学正经历着从命理工具向文化符号的转化。影视剧中"美人痣"的审美化处理,使唇下痣的相学原意"口舌是非"被重构为性感象征。商业占卜中新兴的"财富痣开运术",将传统理论简化为"左眉藏痣必暴富"的速成指南,折射出快餐文化对传统命理的解构。

跨文化比较显示,西方占星术将痣分布对应黄道十二宫,与中国二十四山方位体系形成镜像对照。例如双方都将肩部痣与责任担当关联,但东方解释为"扛家痣",西方则视作"阿特拉斯之痣",这种文化共识可能源于人类对负重部位的共同认知。

五、理性认知的构建路径

对待痣相学,需要建立分层认知体系:在医学层面坚持"ABCDE法则"监控痣变,在文化层面将其视为民俗研究的活标本,在心理层面承认其隐喻治疗功能。日本皮肤科学会的研究表明,合理利用痣相咨询可使皮肤癌就诊率提升27%,显示传统文化与现代医学存在协同可能。

未来研究可沿三个方向深入:从基因学角度破译痣分布与性格的潜在关联,从社会心理学剖析命理咨询的行为机制,从文化人类学考察痣相符号的传播变异。香港大学正在进行的"痣相文化GIS图谱"项目,通过大数据分析不同地域的痣相解释差异,已发现沿海地区更强调"迁移痣",而内陆侧重"田宅痣"的文化地理特征。

痣相学如同皮肤上的文化密码,既承载着先人对命运的思索,也映照出现代人的认知焦虑。在科学与玄学之间,或许存在着第三种解读路径——将其视为理解人类认知进化的文化化石。当我们凝视镜中的痣痕,看到的不仅是黑色素细胞的聚集,更是千百年来人类破解命运之谜的精神跋涉。这种跨越时空的对话,或许才是痣相学留给现代文明最珍贵的启示。