在中国传统民俗文化中,“痣相”承载着对命运与性格的隐喻解读,而“明记暗痣”作为一种独特的民间相术概念,将“胎记”与“痣”的吉凶象征与身体位置相结合,形成了一套具有地域特色的信仰体系。所谓“明记暗痣”,即“胎记长在明显处为吉,痣长在隐蔽处为福”,这一说法既反映了古人对身体符号的崇拜,也暗含了中医“外象内应”的哲学逻辑。本文将从文化溯源、医学视角、象征体系及现代反思四个维度,探讨这一民俗现象的深层内涵。

一、文化溯源与民俗解读

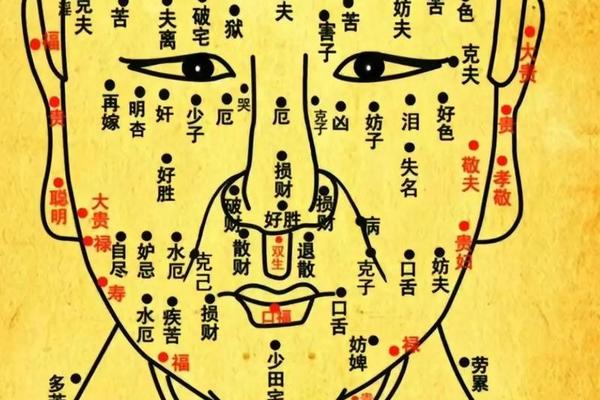

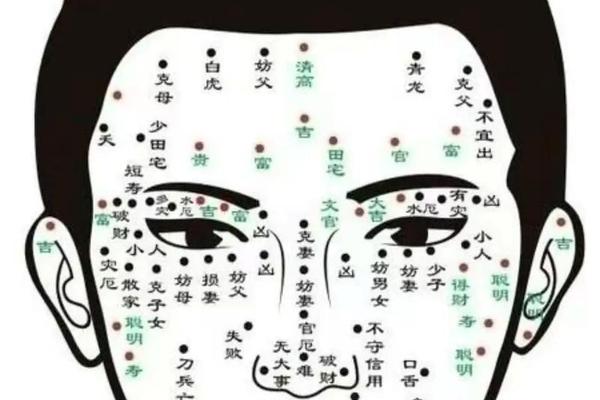

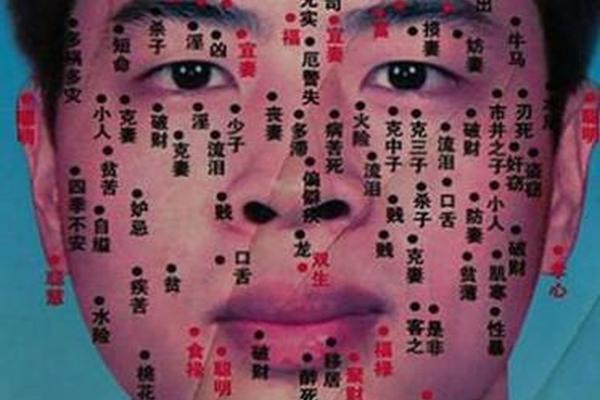

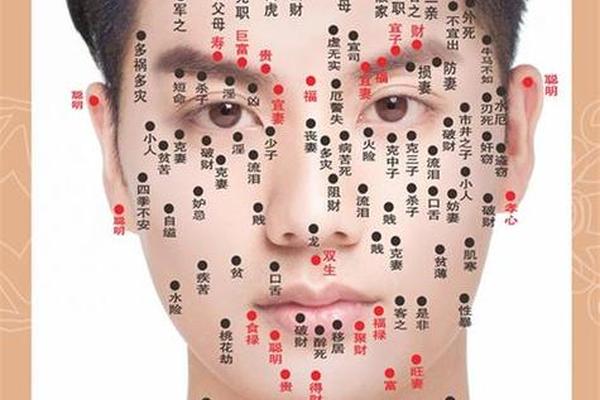

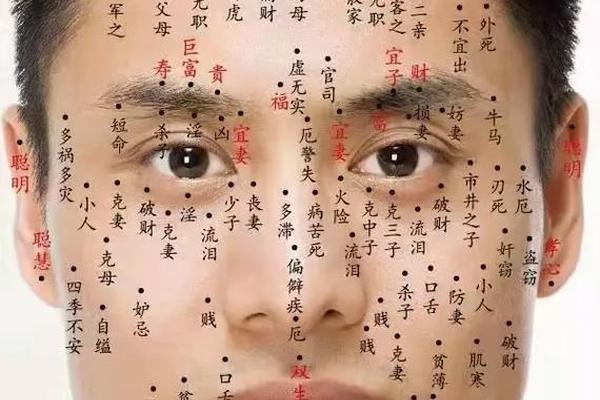

“明记暗痣”的信仰根植于中国古代相术体系。汉代《相书》中已有“显处无善痣,隐处无恶痣”的记载,而萧山方言中的“明记暗痣”更将胎记纳入吉凶判断系统。民间认为,胎记是前世印记或神灵赐福的象征,若生于面部、手臂等显眼处,则被视为“天选之人”的标志;相反,痣若藏于腋下、腰腹等私密部位,则暗示财富与贵人运的暗藏。例如贵州苗族传说中,腰部暗痣被认为是“财库封印”,需待机缘成熟方能开启。

这种文化现象的形成,与古代“天人感应”思想密切相关。南宋《三命通会》提出“体相应天命”,将身体特征与命理关联。值得注意的是,不同地域对“明”“暗”的界定存在差异:北方民间以“可见于日常衣着之外”为明,江南地区则以“他人目力可及”为标准。这种差异性揭示了民俗文化在传播过程中的在地化演变。

二、医学视角下的痣相分析

现代医学将痣定义为黑色素细胞聚集形成的皮肤良性肿瘤,其形成与遗传、紫外线照射等因素相关。从病理学角度看,“明记暗痣”的吉凶论缺乏科学依据,但有趣的是,某些传统说法与医学观察存在偶然契合。例如“腋下暗痣主贵”的说法,现代医学发现该区域淋巴丰富,色素痣若频繁摩擦确有恶变风险,这与传统“需谨慎对待暗痣”的警示形成微妙呼应。

对比研究发现,传统痣相学中的“活痣”(表面光滑、色泽均匀)与医学上的交界痣(良性、表皮层分布)特征高度重合,而“死痣”(颜色驳杂、边缘模糊)的描述接近恶性黑色素瘤早期症状。这种经验性认知,可能是古代医者在长期实践中形成的直观判断。

三、暗痣相的多元象征体系

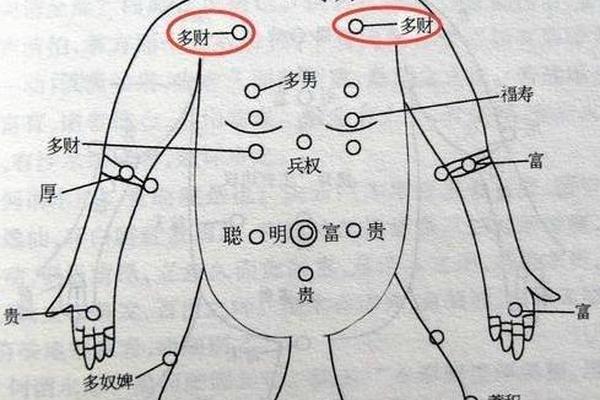

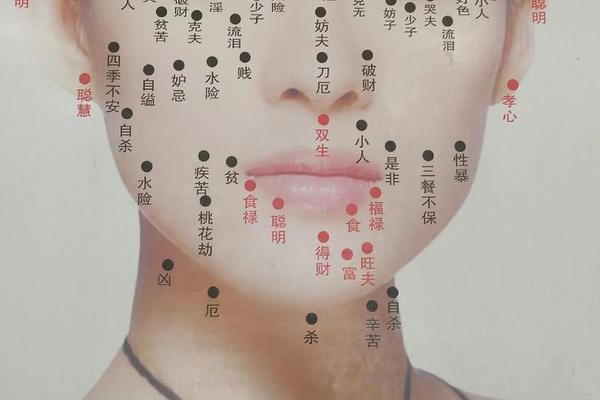

在身体符号学层面,暗痣被赋予了三重象征意义。首先是财富隐喻,如耳后暗痣象征“智慧生财”,腰间暗痣代表“田宅丰饶”,这类解释常见于商贾文化兴盛的长江流域。其次是命运转折的预示,湘西地区流传“腋下藏珠,贵人暗助”的谚语,与《紫微斗数》中“天贵星入疾厄宫”的命理推演相印证。

更具社会学价值的是暗痣的性别角色象征。男性背部暗痣多被解读为“负重担当”,女性腰部暗痣则暗喻“旺夫益子”。这种差异映射了传统社会对性别分工的期待,如清代《相理衡真》特别强调女性暗痣位置与夫运的关联。现代田野调查显示,此类观念在宗族观念较强的闽粤地区仍具影响力。

四、科学与传统的平衡思考

面对“明记暗痣”的民俗信仰,需要建立理性认知框架。从医学角度,皮肤科专家建议采用ABCDE法则(不对称、边缘、颜色、直径、演化)进行痣的健康监测,这与相术强调的“痣色纯正、形制圆润”形成功能性的互补。文化人类学研究则指出,这类身体信仰实质是古人构建心理防御机制的产物——通过赋予随机生理特征以确定性意义,缓解对未知命运的焦虑。

在当代社会,可尝试构建“民俗-医学”对话机制。例如将“腰部暗痣主财”转化为提醒关注消化系统健康,把“耳后痣象征智慧”转化为鼓励听觉保健。这种创造性转化既能保留文化记忆,又能引导科学健康观念。

总结

“明记暗痣”作为跨学科的文化标本,既承载着先民认识世界的朴素智慧,也暴露出经验主义的认知局限。未来的研究可沿三个方向深入:一是建立传统痣相描述的医学对照数据库,二是开展区域性民俗志比较研究,三是探索身体符号学在心理干预中的应用价值。在科学与人文的对话中,这类古老的身体叙事将焕发新的阐释空间。