在人类文明长河中,痣相学作为面相学的重要分支,承载着古人对命运的解读与生命规律的探索。从《周易》的"天人感应"到中医的"外象内应",痣的位置、色泽与形态被赋予吉凶寓意。而现代医学视角下,祛痣技术已从古老的药石腐蚀发展为激光精准治疗。传统与现代的交织,让痣的解读与处理方式呈现出多元价值,既需尊重文化传承,也要以科学理性为准则。

痣相学的历史脉络与理论体系

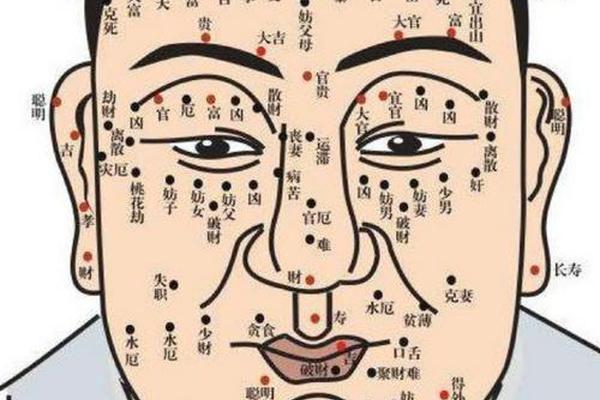

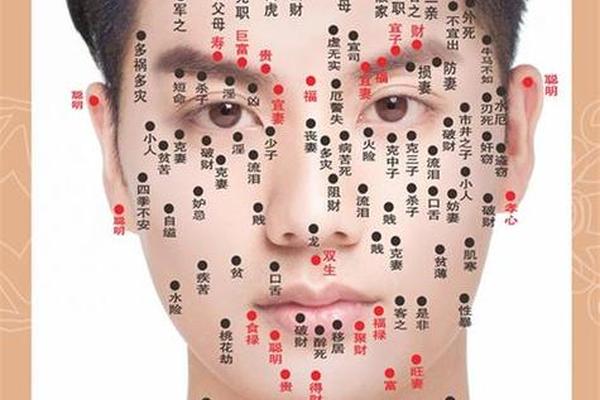

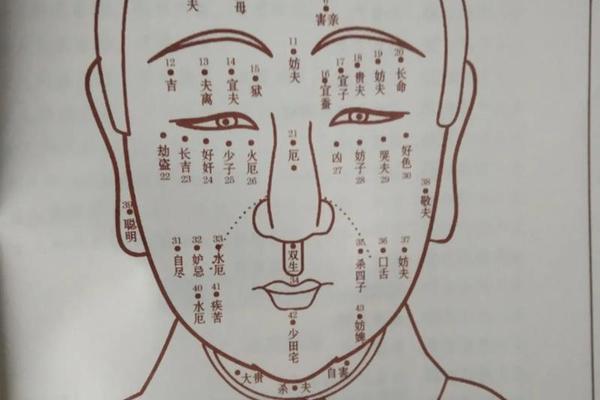

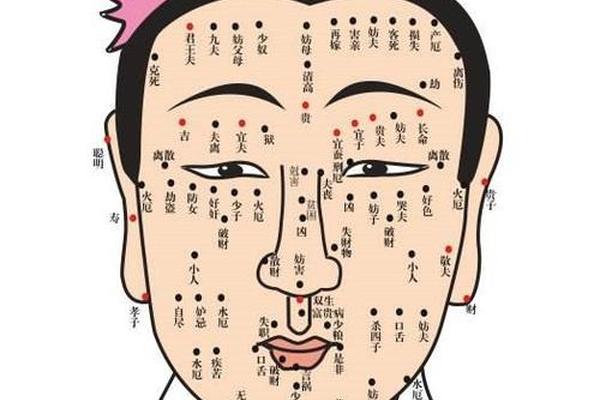

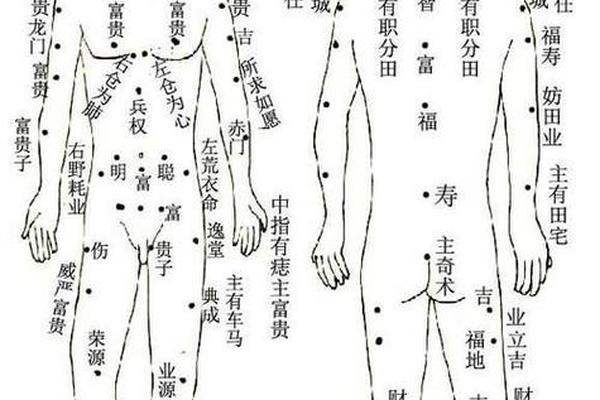

痣相学源于先秦时期的相术典籍,将人体视为宇宙的微观映射。面部被划分为十二宫位,如额头主事业、眼尾主姻缘,每个区域的痣都对应不同命运轨迹。古书记载:"面无善痣方为贵",显处痣多主凶,隐处痣常为吉,例如耳后红痣象征福泽绵长。这种理论融合了阴阳五行学说,如《相理衡真》所述:"山生美木显其秀,地出恶草示其浊",善痣需具备圆润饱满、色泽明润、毛发柔顺等特征。

部位对应关系与形态学分析构成核心判断标准。例如眉间痣被视作"智慧之相",但若形状尖锐则易陷入极端;嘴角红痣象征口福,若颜色泛青则暗示肠胃隐患。这种"以形观运"的思维模式,与中医"望诊"理论存在深层关联,体现了古人"司外揣内"的认知方式。

现代科学对痣的双重解读

医学研究揭示,痣本质是黑素细胞聚集形成的良性肿瘤,其分布受遗传与紫外线照射影响。临床数据显示,直径超6毫米、边缘模糊的痣发生恶变风险增加5-10倍,这类医学指征与传统"凶痣"特征存在部分重叠。值得注意的是,约23%的黑色素瘤源自原有痣体病变,这为"观痣辨疾"提供了科学注脚。

心理学研究发现了"痣相暗示效应"。加州大学实验表明,被告知"吉痣"的受试者在社交测试中自信度提升32%,而"凶痣"组决策犹豫度增加27%。这种自我实现预言现象,印证了痣相学通过心理暗示影响行为的机制。但需警惕过度心理投射可能引发的躯体变形障碍,约15%的祛痣需求者存在非理性认知倾向。

祛痣技术的革新与选择

当前主流祛痣方法呈现精准化发展趋势。激光治疗凭借0.1毫米级的深度控制,成为处理直径<4毫米痣的首选,其复发率低于3%。对于特殊部位如眼睑边缘,皮秒激光可将热损伤降低70%,术后色素沉着概率从28%降至9%。而手术切除仍是处理可疑痣的金标准,病理检出率可达100%,对于亚临床病灶的清除具有不可替代性。

方法选择需综合多维因素:儿童群体优先冷冻治疗以减少风险;瘢痕体质者禁用化学腐蚀法;唇周等运动部位建议选择可吸收缝合技术。值得关注的是,新型光动力疗法在保留表皮完整性的能清除真皮层黑素细胞,为美容需求者提供新选择。

术后护理的精细化管控

创面管理遵循"3-7-14"法则:术后3天内采用水胶体敷料保持湿润环境,7天痂皮脱落期严格防晒,14天内禁用含酸类护肤品。研究表明,使用重组人表皮生长因子凝胶可使愈合速度提升40%,疤痕发生率降低65%。动态监测显示,术后30天是色素反弹高峰期,需配合氢醌霜与传明酸进行光保护干预。

长期护理需建立个体化方案。约12%的激光祛痣者会出现暂时性红斑,采用595nm脉冲染料激光干预可有效改善毛细血管扩张。对于反复发作病例,建议每半年进行皮肤镜跟踪监测,建立终身管理档案。

文化传承与科学理性的平衡

作为非物质文化遗产,痣相学在《清明上河图》等艺术作品中留有印记,其"观物取象"的思维模式深刻影响着东亚美学。人类学研究显示,我国7个少数民族仍保留着"点痣祈福"的仪式,这种文化实践具有族群认同功能。但需警惕商业炒作导致的伪科学传播,某电商平台监测显示,35%的痣相分析软件存在夸大功效问题。

未来研究可聚焦于三个方向:建立传统痣相符号的数字化图谱,开发AI辅助的皮肤病变识别系统,探索心理暗示疗法的临床转化路径。建议设立跨学科研究基金,促进医学、人类学、文化学协同创新,在科技时代重构痣文化的当代价值。

痣作为人体独特的生命印记,既是传统文化的载体,也是健康监测的窗口。在祛痣技术日臻完善的今天,我们当以科学精神审视传统智慧,用医学手段守护皮肤健康,让千年相术在现代文明中焕发新的生机。对于普通民众而言,定期皮肤检测比执着于痣相吉凶更具现实意义——毕竟,真正的命运永远掌握在理性认知与积极行动之中。