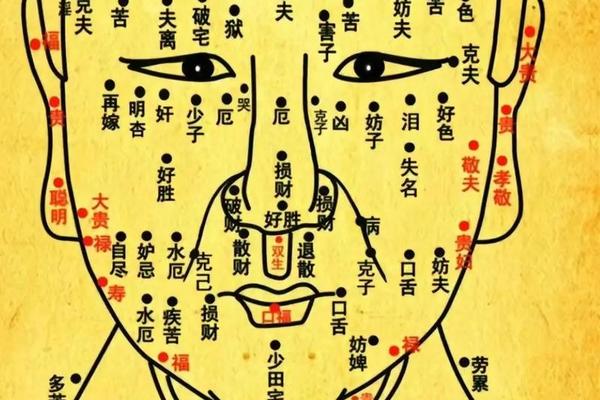

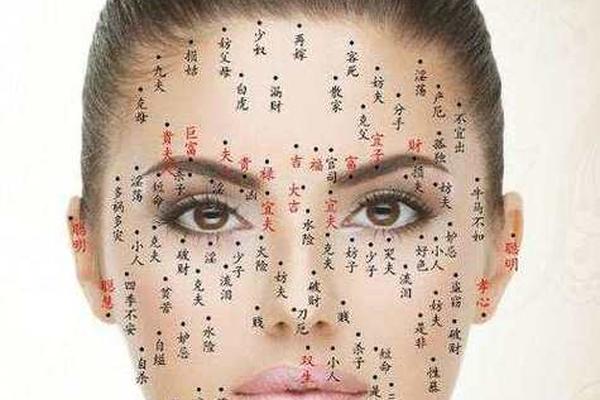

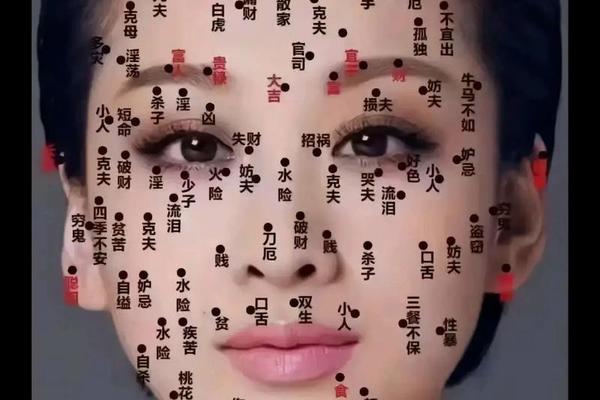

在传统相学中,痣不仅是皮肤的色素沉积,更被视为命运的密码。古人认为“面无善痣”,面部痣的位置、形态与色泽均暗藏吉凶信息。要判断自身是否有特殊痣相,需从生理特征与文化解读两方面入手。从科学角度看,痣是黑色素细胞聚集形成的皮肤标记,但相术学通过“善痣”与“恶痣”的分类,赋予其更深层的象征意义。善痣需满足“凸、亮、黑、正、有毛”五大特征,如色泽如漆、形状规整且伴随毛发;而恶痣则表现为颜色浑浊、边缘模糊或凹陷。

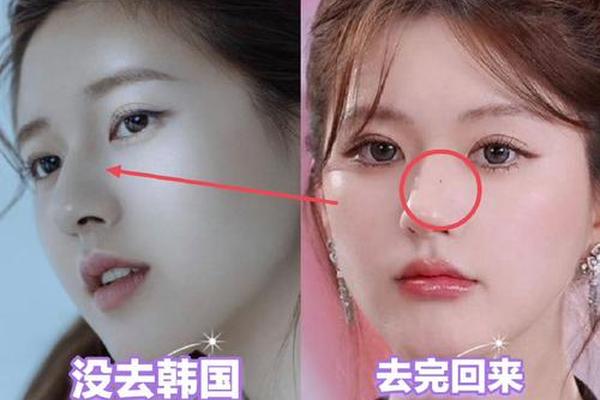

现代人对痣相的认知常存在误区,例如将面部所有黑点统称为“痣”。实际上,相学严格区分痣与斑、胎记:痣需凸出皮肤表面,斑则为平面色素沉积,胎记则与先天发育相关。例如,鼻翼处若出现红褐色斑块,可能仅是普通色素斑,而非象征财运的“财帛痣”。识别痣相的第一步是明确皮肤标记的生理属性,再结合传统分类标准进行判断。

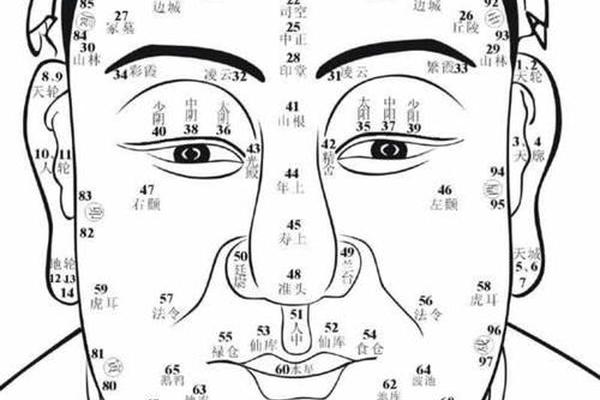

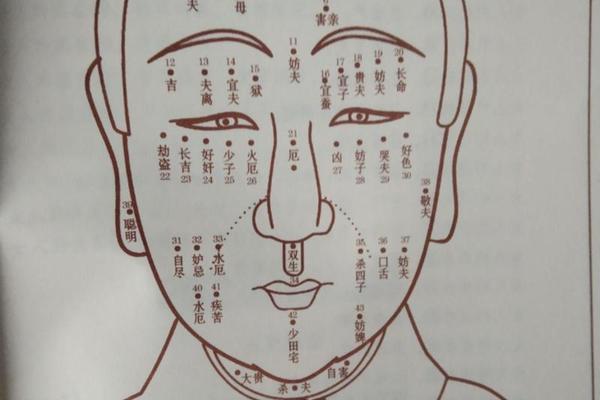

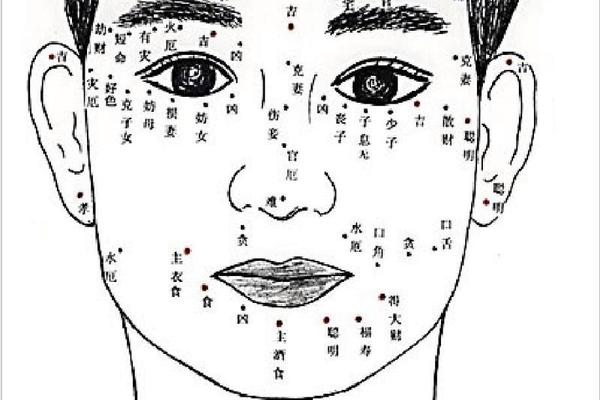

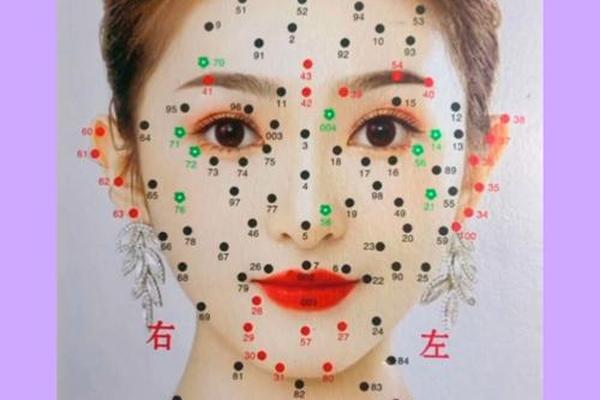

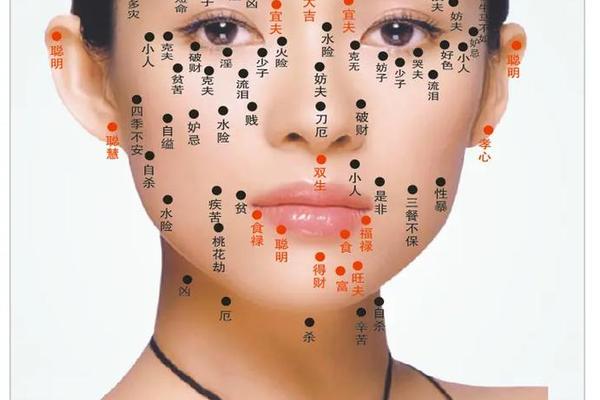

二、传统痣相的吉凶判断体系

相术学对痣相的解读遵循“位置优先”原则。面部被划分为十二宫,不同区域对应事业、情感、健康等命运维度。例如太阳穴(迁移宫)的痣象征远行机遇,若为朱红色且饱满,则主旅居得利;若为灰黑色且扁平,则预示迁徙波折。又如鼻头痣(财帛宫)需分情况讨论:圆润黑亮的“金柜痣”代表财源稳固,而暗红溃烂的“破耗痣”则暗示散财风险。

除位置外,痣的形态与色泽需综合考量。相书《痣相大全》提出“五正”标准:形状规整为吉,如圆形或椭圆形;边缘参差为凶,如锯齿状或星形。颜色方面,纯黑、朱红或白玉色属上乘,茶褐、青灰则为不祥。例如耳垂痣若呈红色,象征福寿双全;若泛灰白,则可能预示肾气不足。毛发被视为“活痣”标志,眉间藏痣若伴生毫毛,可化解孤克之象,反增贵人运。

三、现代医学对痣相的重新审视

当代皮肤医学通过ABCDE法则(不对称性、边缘模糊、颜色不均、直径超6mm、动态变化)评估痣的恶性风险。这与传统相术的吉凶判断形成有趣对比:例如相学中“大吉痣”的直径标准(超过米粒)恰与医学警示的“高危尺寸”重叠。研究发现,约3%的黑色素瘤发生于原有良性痣,提示需警惕快速增大的“福痣”。

从跨学科视角看,痣相的传统文化与医学认知存在互补空间。例如中医认为耳后痣主肾经虚弱,而现代解剖学发现该区域淋巴密集,病变痣可能反映免疫系统异常。再如下巴痣在相学中象征居所不定,医学则关注其受摩擦致癌的概率。这种双重解读提醒我们:在探索命运密码时,不可忽视生理健康的科学预警。

四、痣相研究的未来方向与建议

当前痣相研究面临两大挑战:一是传统经验缺乏量化验证,二是医学数据与文化解读的整合不足。未来可通过大数据分析,建立痣相特征与性格特质的统计学关联。例如对5000例样本进行追踪,验证“眉内藏痣者热心公益”的相学论断。开发智能诊断系统,结合皮肤镜图像识别与相术数据库,实现吉凶判断与健康风险评估的同步输出。

对个人而言,建议采取“双轨制”对待痣相:文化层面,可将其视为自我认知的隐喻符号;健康层面,需定期运用ABCDE法则自查,高危痣应及时就医。例如颧骨“权力痣”若出现边缘扩散,需优先排除黑色素瘤,而非执迷官运预言。这种理性与感性的平衡,正是传统智慧在现代社会的存续之道。

总结

痣相学作为传统文化的重要组成部分,其价值不仅在于吉凶预测,更在于提供了一套解读身心关联的符号系统。通过位置、形态、色泽的三维分析,既能传承“天人相应”的哲学思想,又能与现代医学形成对话。未来的研究需打破学科壁垒,在量化实证与文化阐释之间架设桥梁,让这颗小小的皮肤标记,继续讲述人类对命运与健康的永恒探索。