痣相学作为传统相术的重要分支,将人体痣相分为显痣与隐痣两类。显痣指面部等明显部位的痣,而隐痣则指藏于身体隐蔽处(如腋下、肚脐、锁骨等)的痣。传统观点认为“隐痣多吉,显痣多凶”,例如《痣相大全》中提到隐痣象征福气与贵人相助,而显痣则易招是非。这一观点在当代面临科学审视——医学研究发现,某些隐蔽部位的痣因长期摩擦或紫外线暴露,反而可能增加恶变风险。这种传统与科学的碰撞,揭示了痣相吉凶需结合多维度因素综合判断,而非单纯以“隐蔽与否”定论。

二、隐痣的医学风险与科学解读

现代医学将痣分为交界痣、皮内痣和复合痣三类,其安全性主要与位置、形态及摩擦频率相关。例如,脚底、腰带区等隐蔽但易受摩擦的痣,因反复刺激可能导致细胞异常增生,甚至发展为黑色素瘤。研究显示,约30%的黑色素瘤出现在背部等隐蔽区域。医学界提出的“ABCDE法则”(不对称、边缘模糊、颜色不均、直径过大、短期变化)可作为判断痣是否恶变的依据。由此可见,传统“隐痣皆吉”的观点存在局限性,需结合医学标准评估风险。

三、吉凶痣的相学标准与多维判断

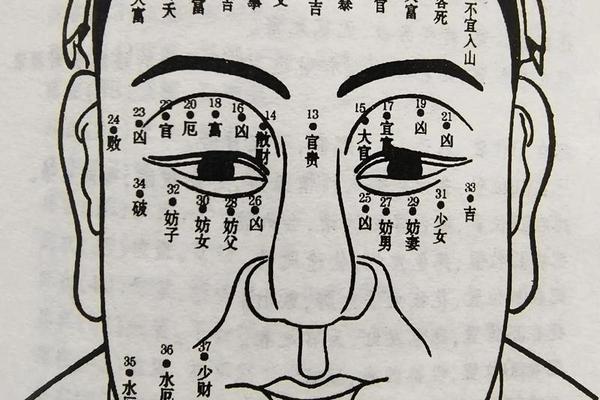

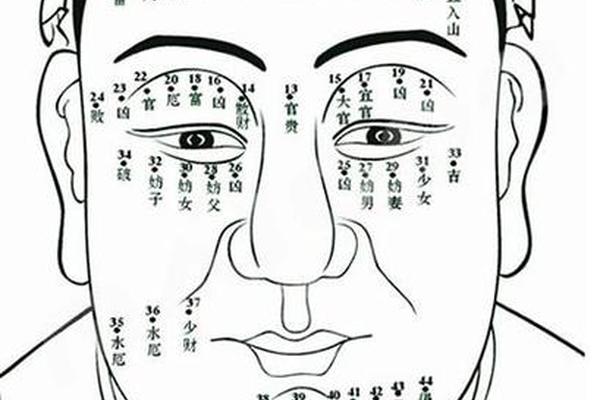

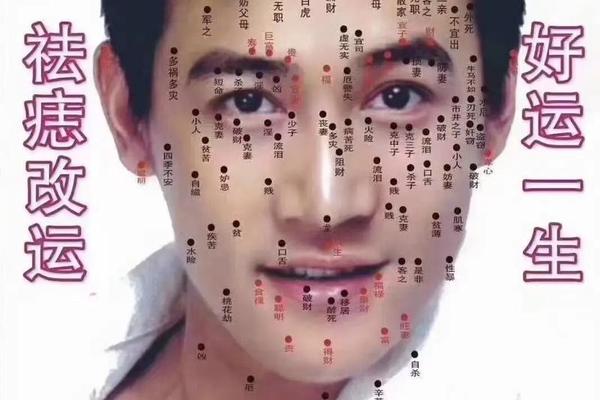

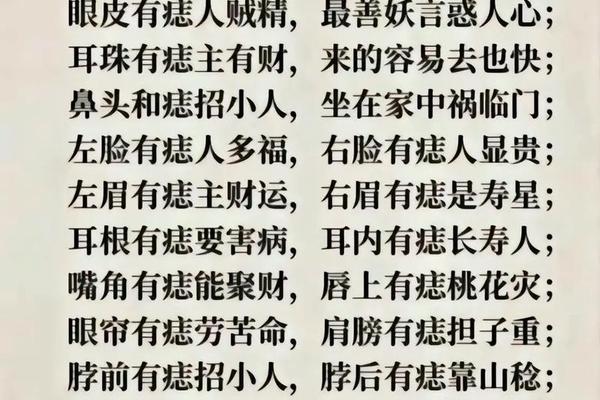

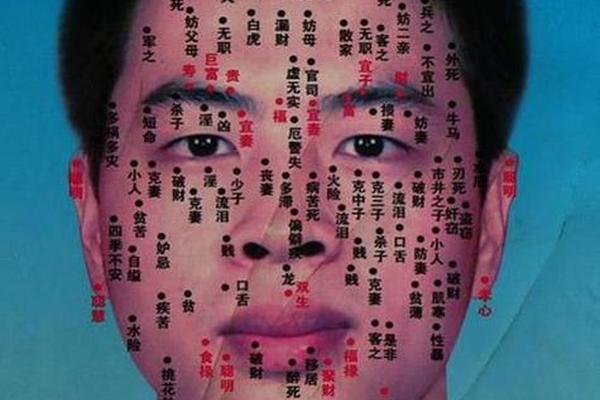

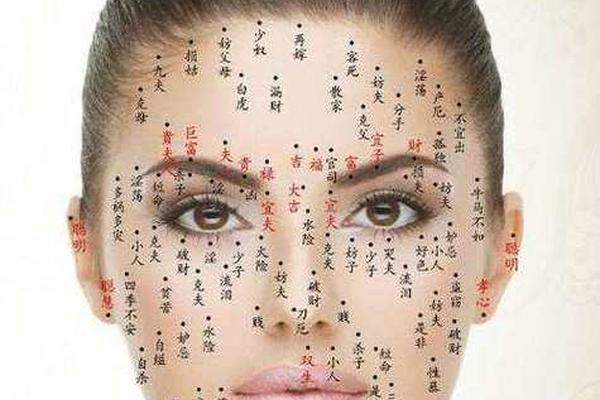

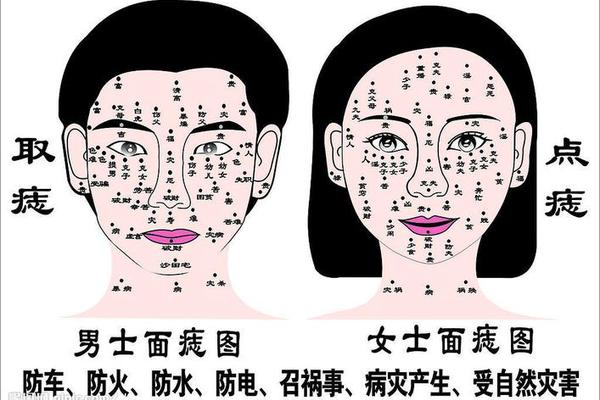

传统相学中,隐痣的吉凶需综合颜色、形状、位置等多重因素。例如:

1. 颜色:红痣主吉,代表富贵与智慧;青黑色痣则多象征性格偏执或健康隐患。

2. 形状:规则圆润的痣为“妙痣”,预示财运与贵人运;边缘模糊的“乱痣”则可能关联波折。

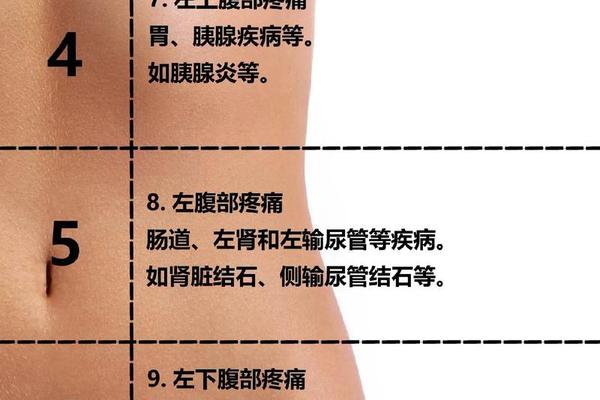

3. 位置:锁骨右上方、腋窝内的隐痣被视作“旺夫富贵痣”,而肚脐两侧的痣则象征感情稳定。相学流派还强调痣与人体脏器的关联,如右肩隐痣对应肝脏健康,需结合医学检查验证。这些标准表明,隐痣的吉凶并非单一维度可定,需结合具体特征分析。

四、祛痣决策中的传统与科学平衡

对于隐痣的处理,传统观念与医学建议常产生冲突。从相学角度,眉毛内、脖颈后的隐痣被视为“贵人之兆”,不建议轻易祛除;但医学发现,直径超过3mm、短期内快速变化的痣需手术切除以防癌变。目前主流的祛痣方法包括激光、手术和冷冻,其中美容缝合技术可减少疤痕,适用于面部等显性部位。值得注意的是,非正规点痣(如药水腐蚀)可能刺激细胞恶化。决策需兼顾相学寓意与健康风险,优先选择医学安全路径。

五、总结与建议:超越“隐蔽即吉”的认知框架

隐痣的吉凶判断需打破“隐蔽即吉”的单一认知,建立传统相学与现代医学的交叉视角。一方面,红痣、规则痣等符合相学吉兆特征的隐痣可保留;对易摩擦部位或符合“ABCDE法则”的痣,应优先医学评估。未来研究可进一步探索痣相学符号与基因表达、皮肤病理的关联,例如验证“锁骨痣与财运”是否与内分泌代谢存在相关性。对于公众而言,定期自我检查并建立科学认知,方能在传统文化与现代健康观念间找到平衡点。