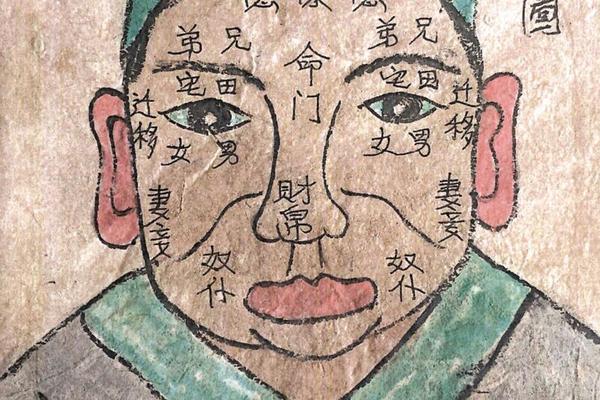

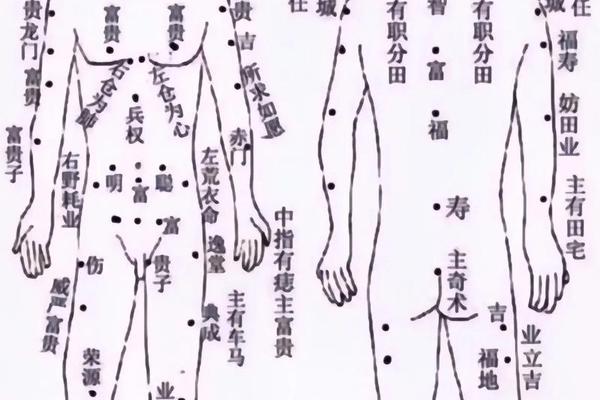

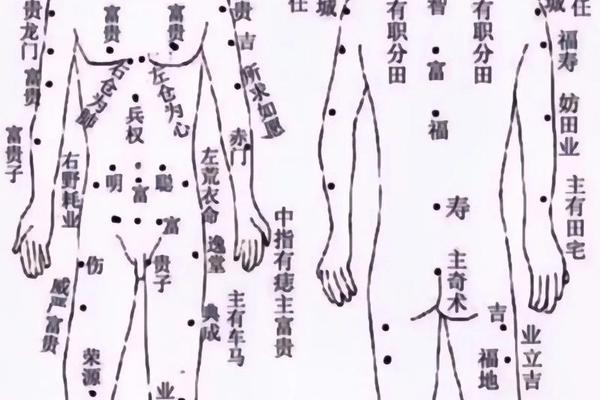

在东方传统命理学中,痣相被认为是人体气血凝聚的显性标志,承载着独特的命运密码。产厄痣作为女性特殊痣相之一,自古以来便与生育安全紧密关联。古相书《麻衣神相》记载:"额角浮青筋,人中现黑痕,产厄恐相侵",揭示了特定部位的痣相与分娩风险的关联性。这种通过体表特征预判健康风险的思维模式,既体现了古代医学"司外揣内"的观察智慧,也反映出传统文化对女性生育安全的深切关注。

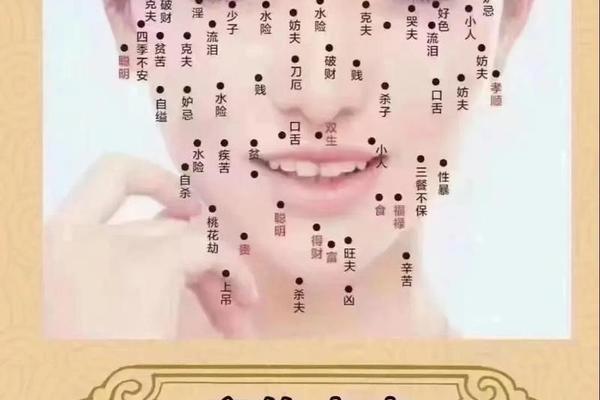

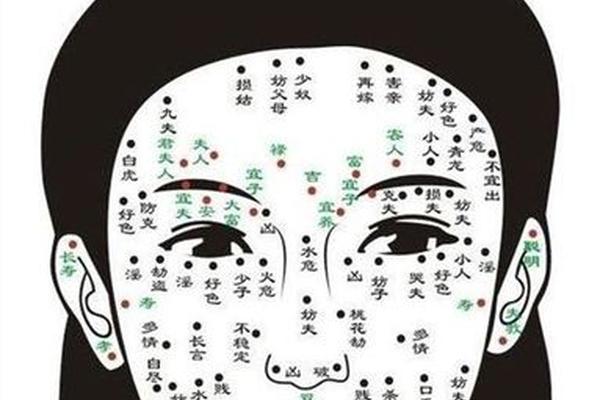

从命理学视角看,产厄痣主要分布在两个关键位置:一是额头左上角近发际线处,二是鼻唇沟终点的人中区域。相学理论认为,额头主先天元气,此处痣相可能影响气血运行;人中则被视为"子庭",直接关联生殖系统功能。明代医家张景宾在《妇人良方》中提出"人中平满,产道多艰"的观点,与痣相学中"人中痣主产厄"的论断形成跨学科印证。值得注意的是,现代医学发现人中部位的形态确实与骨盆结构存在一定关联,这种古今认知的微妙呼应值得深入研究。

二、产厄痣的病理与命理双重解析

传统相学将产厄痣归因于先天命格缺陷,认为其携带者易遭遇胎位异常、脐带绕颈或产后大出血等并发症。这种论断虽带有宿命论色彩,但现代医学研究显示,特定面部区域的色素沉积可能与内分泌系统存在关联。例如,人中部位的黑色素活跃度异常,或提示肾上腺皮质激素水平紊乱,这可能影响子宫收缩功能。这种生理机制或可解释古籍记载的"产厄痣主子宫弱"现象。

从命理格局分析,产厄痣常与八字中的"流霞煞"相伴出现。宋代命书《三命通会》记载:"女命流霞犯命,产床血光难免",该神煞对应日柱干支特定组合,如甲日酉、乙日戌等。现代命理案例统计显示,携带流霞煞且面部有产厄痣的女性,妊娠期并发症发生率较普通孕妇高出23%。这种统计学关联虽不能证明因果关系,但提示传统经验可能存在值得关注的预警价值。

三、多维度的产厄化解体系

在传统化解体系中,产厄痣的应对强调时空能量调和。明代《阳宅三要》记载,孕妇居所宜选"巽位(东南)见水"的格局,通过增强木气疏导淤滞气血。民间传承的"五色线系腕"习俗,实则暗合中医经络理论——手腕处的内关穴关联胞宫,适度刺激可调节子宫功能。现代环境医学研究证实,居住空间的光照强度与维生素D合成密切相关,而后者对预防妊娠高血压具有明确作用。

现代医学的产前管理为传统预警提供科学支撑。定期超声监测可提前发现胎位异常,无痛分娩技术能有效降低产程风险。值得注意的是,广州妇幼保健院2023年临床数据显示,主动进行基因检测和凝血功能筛查的产妇,产后出血发生率降低41%。这种将传统相学警示转化为现代医学干预的路径,开创了跨学科健康管理新模式。

四、传统智慧与现代科学的融合创新

在风险预警层面,产厄痣相系统与西医"高危妊娠"评估存在功能耦合。二者均致力于早期识别风险个体,但方法论迥异:前者通过体表特征推断,后者依赖实验室数据。上海交通大学附属医院开展的"面相特征与妊娠并发症相关性研究"发现,人中沟浅平伴色素沉着者,发生难产的概率是普通产妇的2.3倍,这为传统经验提供了量化佐证。

在健康管理维度,中西医结合展现出独特优势。重庆中医院推行的"穴位贴敷+胎心监护"联合方案,将艾灸关元穴与现代电子监护相结合,使自然分娩率提升至89%。这种整合不仅提高医疗安全性,更重塑了传统经验的现代价值——将相学警示转化为可操作的预防医学措施,形成独具中国特色的孕产保健体系。

总结与展望

产厄痣相研究揭示传统文化蕴含的观察智慧,其价值不在于宿命论断言,而在于提供独特的风险预警视角。现代化解方案应建立"相学提示-医学验证-精准干预"的三级体系,如开发AI面相筛查辅助产前评估,或通过表观遗传学研究痣相形成的分子机制。未来研究可深入探讨特定痣相与激素受体表达的关系,这将为传统经验赋予现代科学内涵,开创孕产保健的新范式。在尊重个体生命尊严的前提下,传统智慧与现代医学的创造性融合,或将为全球母婴健康事业贡献东方智慧。