一、痣的形成机制

1. 黑色素细胞聚集

痣的本质是皮肤中黑色素细胞的局部聚集,形成良性肿瘤。正常情况下,黑色素细胞均匀分布于皮肤基底层,当它们异常增殖或迁移受阻时,就会形成色素痣。

2. 痣的分类

交界痣:位于表皮与真皮交界处,常见于手掌、足底等部位,有一定恶变风险。

皮内痣:位于真皮层,多呈半球形隆起,较少恶变。

混合痣:兼具交界痣和皮内痣的特点。

二、痣的成因

1. 先天因素

部分痣在胚胎期已形成,出生时即存在(胎记痣),可能与基因突变或孕期环境(如辐射、营养不良)有关。

遗传基因(如IRF4、TERT基因)会影响痣的数量、分布及形态。

2. 后天因素

紫外线照射:长期日晒刺激黑色素细胞增殖,是后天痣形成的主因之一。

激素变化:青春期、妊娠期等激素波动期,痣的数量可能增加或颜色加深。

外伤或炎症:皮肤损伤后修复过程中,黑色素细胞可能异常聚集形成痣。

生活习惯:熬夜、饮食不规律、压力大等可能扰乱代谢,促使痣生成。

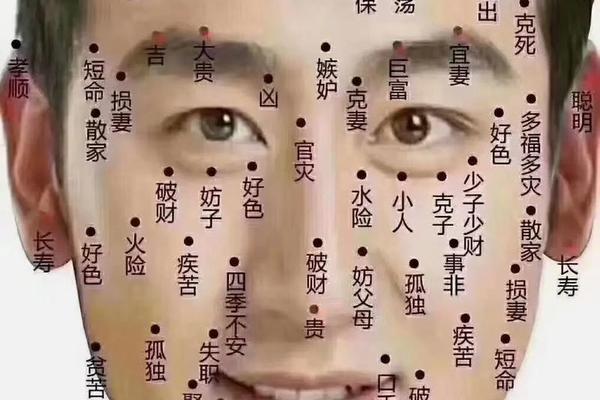

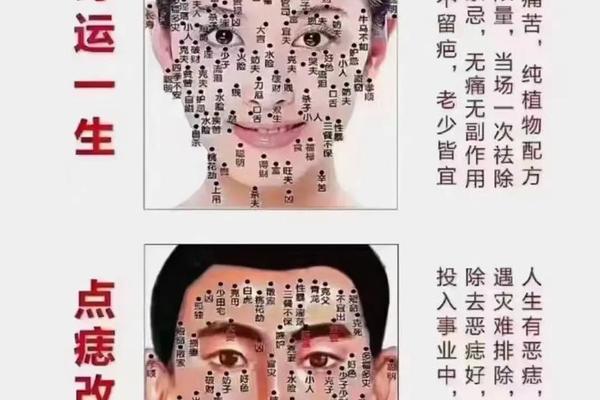

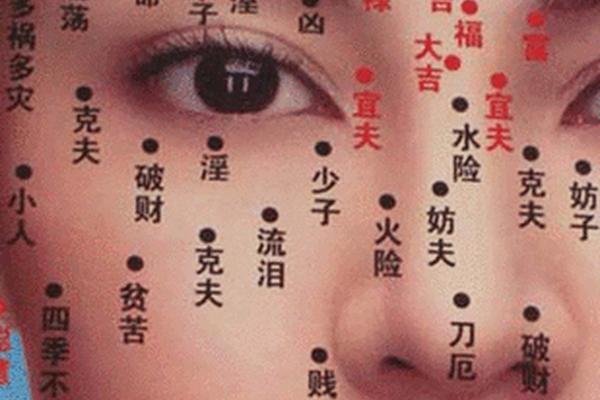

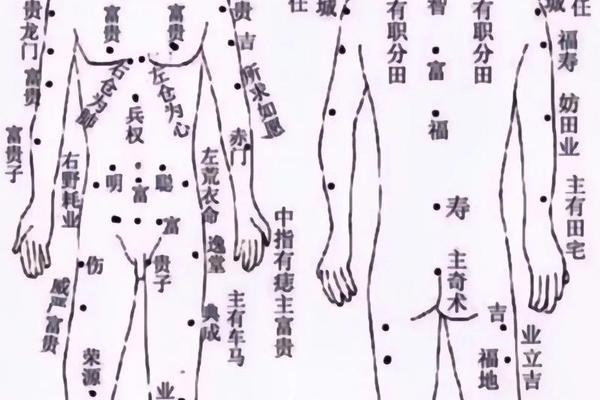

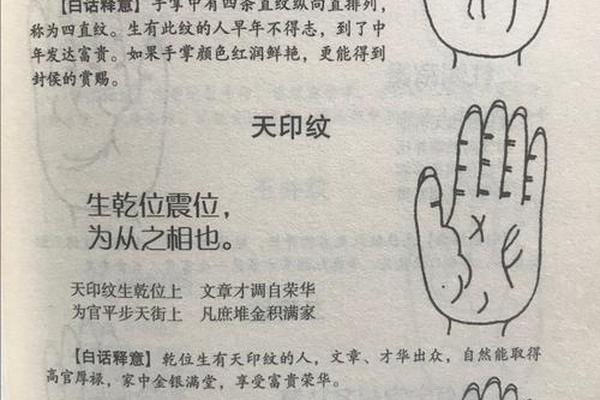

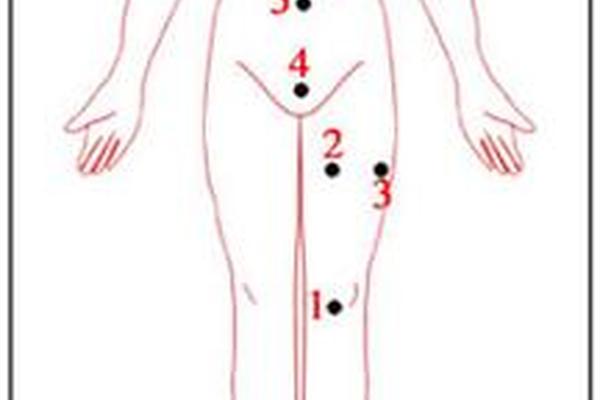

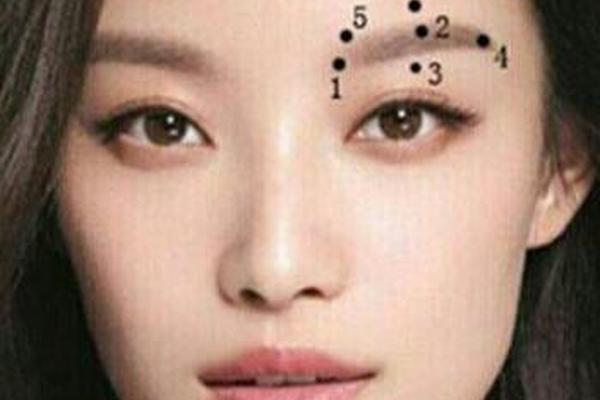

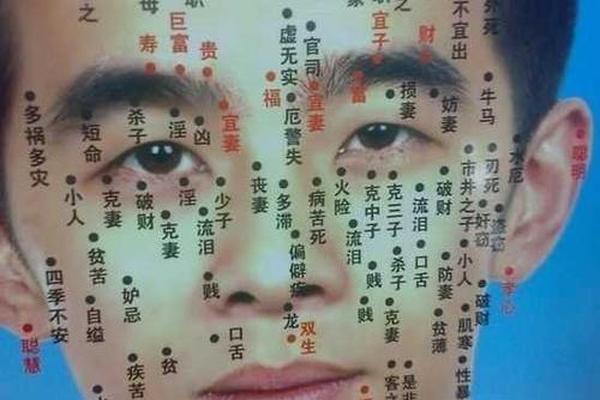

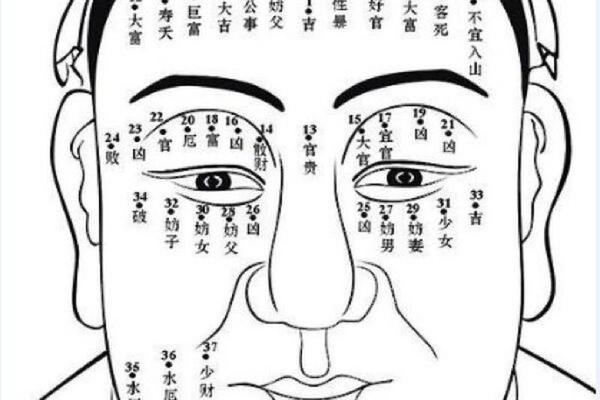

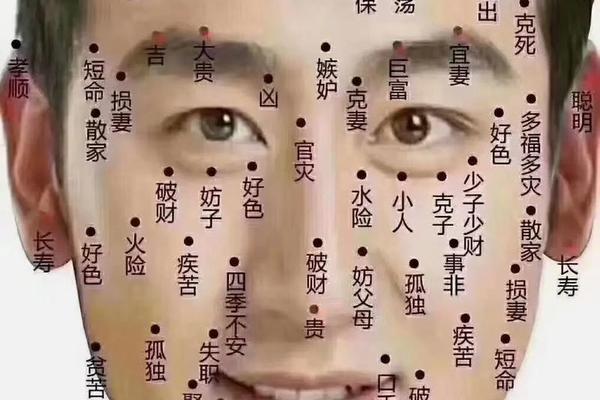

三、关于“痣相”的解释

“痣相”是传统文化中对痣的位置、形态赋予吉凶寓意的说法,如“眉间痣主富贵”“脚底痣象征远行”等。这种观念源于古代相面术,但缺乏科学依据。

科学视角:痣的形态与健康相关,例如:

红色痣可能与脂肪代谢异常、肝胆疾病相关。

快速增大、颜色不均的痣需警惕恶变为黑色素瘤(可参考ABCDE法则自检)。

四、需要注意的情况

若痣出现以下变化,建议及时就医:

不对称、边界模糊:形状不规则或边缘不清晰。

颜色加深或混杂:如出现黑色、蓝色、红色混合。

直径>6mm或快速增大:短期内明显生长。

瘙痒、破溃:可能为恶性病变信号。

五、如何科学处理痣

无需治疗的情况:大多数良性痣不影响健康,无需处理。

祛痣方法:激光适用于小痣,手术切除适合较大或可疑恶变的痣。

避免刺激:勿随意抠抓、摩擦,防晒可减少新痣生成。

总结

痣的形成是生理、遗传与环境互动的结果,而“痣相”更多是文化解读。科学上更关注痣的健康风险,定期观察其变化并做好防护(如防晒)是关键。