在中国传统面相学中,面部与身体的痣被赋予了复杂的象征意义,成为解读个人命运、性格与健康的重要依据。其中,女性下唇痣因其位置的特殊性,常被视作情感、财富与家庭关系的隐喻符号。这一部位的痣相学说融合了民俗信仰、中医理论与社会文化心理,既承载着古人“天人合一”的哲学观,也折射出对女性社会角色的传统认知。本文将从传统面相学、健康关联、情感婚姻、社会文化四个维度,结合多学科视角,系统解析下唇痣的象征体系。

传统面相学的双重解读

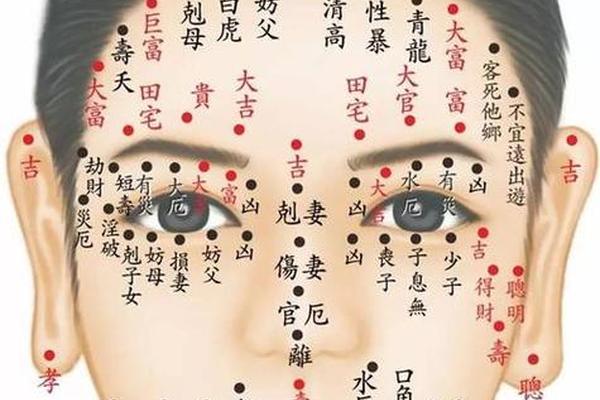

在《麻衣相法》《袁柳庄神相全编》等典籍中,下唇痣被归为“食禄痣”范畴。一方面,其位置与“地阁”相呼应,主掌晚年运势与物质积累。网页1指出,若痣型圆润饱满,常被视为“顾家善厨”之相,这类女性擅长料理且注重家庭,能通过烹饪维系家族情感纽带。网页40进一步补充,此类痣相常与“旺夫旺子”关联,因古代“男主外女主内”的观念,擅长持家的特质被视为家族兴旺的关键。

痣相的吉凶判断存在辩证性。网页52记载,相学认为下唇正中央的痣易导致“意志薄弱”,若色泽晦暗则象征“积蓄流失”,这与中医“脾主思”理论相呼应——下唇属脾经,脾胃虚弱者易出现决断力不足。网页30更警示“漂泊不定”的隐喻,认为痣型不佳者可能频繁更换居所或职业,这种流动性在传统农业社会被视为不安定因素。

健康关联的医学辩证

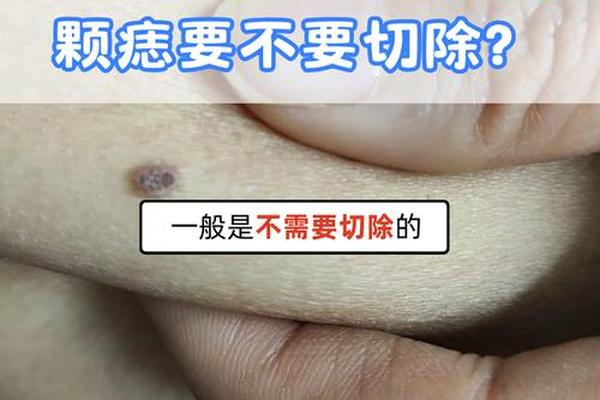

现代医学视角下,下唇痣的性质需通过病理学检验方能确定。网页52的皮肤科分析强调,多数唇部色素痣属良性,但若伴随瘙痒、体积增大或颜色变化,则需警惕黑色素瘤风险,建议通过组织病理检查排除恶性病变。这与传统相学“色赤为吉,色黑为凶”的经验判断形成有趣对照,网页41提到的“红痣主食禄,黑痣主是非”之说,或源于对炎症反应与色素沉着的直观观察。

从中医经络理论切入,下唇对应足太阴脾经,网页59指出该部位痣相常与消化系统关联,脾胃失调者可能出现唇色暗淡或痣色异常。相学典籍中“唇痣主口福”的论断,实则暗含“过食伤脾”的养生智慧。如网页40所述,下唇痣者“一生与吃结缘”的特质,若不加节制易引发肥胖、糖尿病等代谢疾病,这与《黄帝内经》“饮食自倍,肠胃乃伤”的警示不谋而合。

情感婚姻的象征隐喻

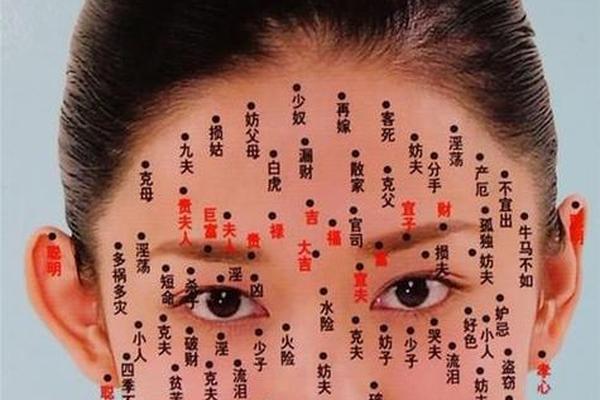

在婚恋层面,下唇痣被赋予复杂的社会期待。网页30与56均提到“风情痣”的意象,认为该部位痣相增强女性魅力,易获异性青睐,但过度旺盛的桃花运可能引发情感纠纷。这种矛盾性在网页71中得到印证:相学既认可其“旺夫”属性,又警示“多角恋情”风险,折射出传统社会对女性魅力既推崇又规训的双重态度。

婚姻稳定性的解读更具时代特征。网页1提及“痣型佳者家庭和睦”,而网页52则强调“下唇痣克妻”的旧说,这种差异源于相学流变中的地域化阐释。值得注意的是,网页40提出的“盛名痣”概念,将下唇痣与女性社会声望关联,暗示突破传统家庭角色可能带来的舆论压力,这种解读在当代职业女性群体中引发新的讨论。

社会文化的话语建构

下唇痣的象征意义随文化语境动态演变。在敦煌P.3492号相书残卷中,该痣被归为“六畜痣”,主掌畜牧事务,反映游牧经济的影响。至明清时期,随着江南商品经济发展,“食禄痣”的解读逐渐侧重财富积累,网页30所述“存不住钱”的警示,实为小农经济对货币流通恐惧的心理投射。当代网红文化中,“美人痣”的审美化重构,则使下唇痣从命运符号转变为时尚标签,网页56提到的“妩媚风情”已被纳入现代美学范畴。

跨文化比较揭示更深层差异。日本面相学将下唇痣与“言灵”信仰结合,强调语言表达能力;而印度相学则关联“喉轮能量”,主创造力与情感表达。这种文化特异性提示,痣相学说本质是社会价值体系的镜像,正如网页19所述:“贞淫现于痣相,贵贱定于骨法”,面相体系始终服务于特定时代的秩序。

女性下唇痣的相学阐释,是生物学特征与文化符号交织的复杂文本。传统面相学提供了解读框架,但需警惕其性别刻板印象与决定论倾向;医学研究为理性认知奠定基础,却难以消解文化心理的深层影响。未来研究可深入探讨三个方向:一是建立痣相数据库,量化分析痣位置、形态与生理指标的关联;二是开展跨文化比较研究,解构面相学的地域性特征;三是追踪新媒体时代痣相符号的传播变异。对于个体而言,理性看待相学警示,结合现代医学检查,方能实现传统文化资源的创造性转化。正如《太清神鉴》所言:“相由心生,运随时转”,真正决定命运的,终究是主体对生命的认知与践行。