在中国传统文化中,痣相学常被视为解读命运密码的独特视角,而脖子作为连接头脑与躯体的重要部位,其痣相更是承载着丰富的象征意义。男性后脖子的痣常被赋予“贵人相助”“财富积累”等吉兆,但现代人面对这颗隐秘的痣时,往往陷入“保留传统寓意”与“追求美观健康”的抉择困境。本文将从文化解读、医学处理、社会心理等多维度探讨这一议题。

一、痣相的象征体系与文化逻辑

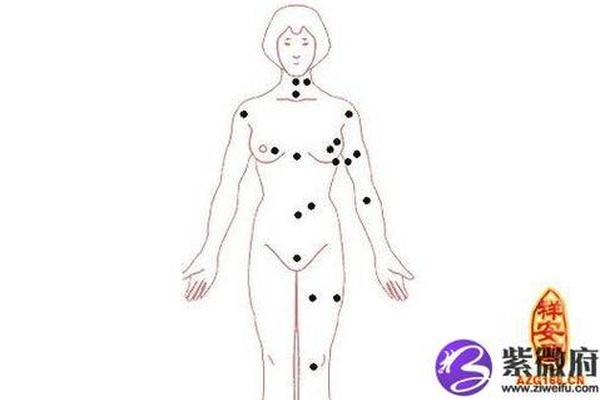

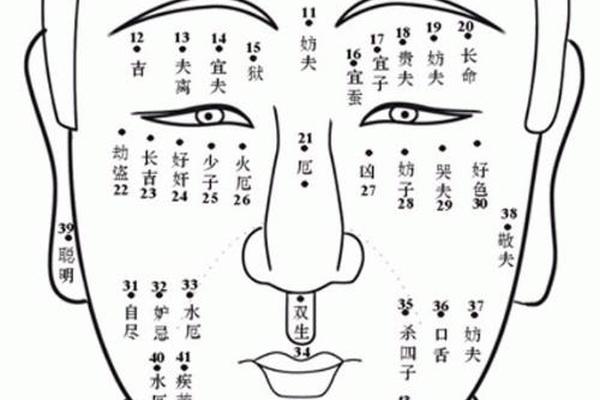

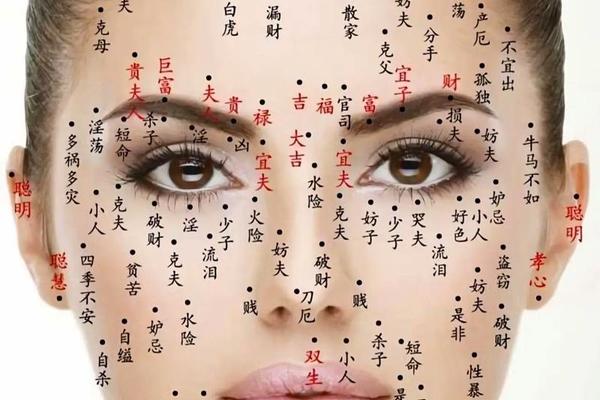

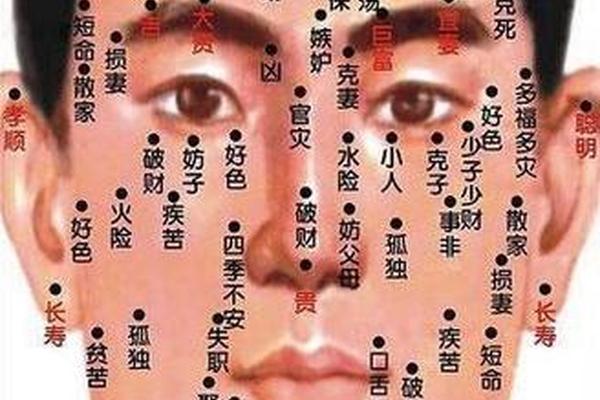

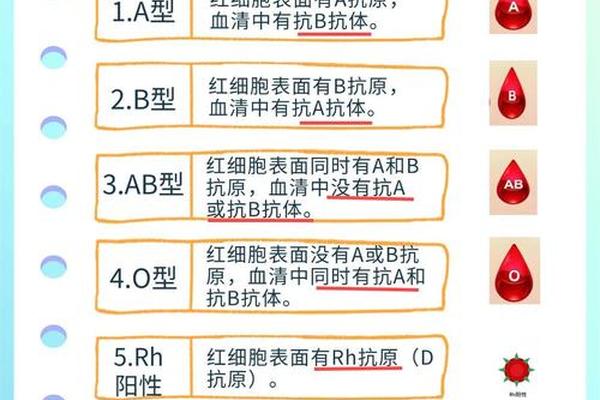

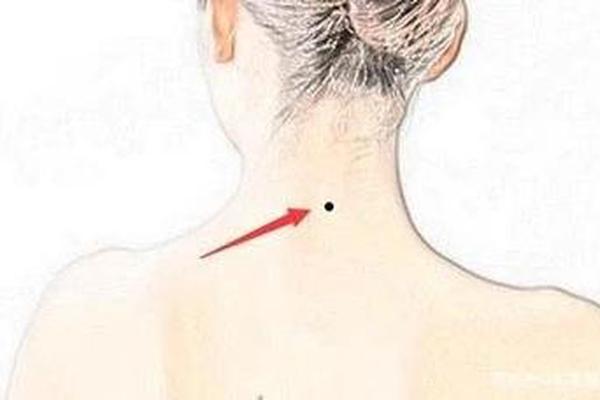

在相学体系中,男性后脖子的痣被赋予多重解读。网页指出,后颈正中的痣被称为“屋下藏金”,象征低调积累财富的能力,这类男性往往前半生积累经验,后半生厚积薄发。网页进一步细化位置差异:靠近脊柱的痣主贵气,若偏左则预示事业兴旺,偏右则可能遭遇烂桃花。值得注意的是,相学对痣的吉凶判定存在动态辩证观,如网页提到“痣色深浅、形状规则度”都会改变其寓意,深色规则痣为吉,浅色不规则痣则可能暗示健康隐患。

这种文化逻辑的形成与古代社会结构密切相关。后颈作为视觉盲区,暗合“藏而不露”的处世哲学,符合传统对男性“沉稳内敛”的角色期待。网页引述《相书》记载,认为此类痣相者“得贵人提携而不张扬”,正是农耕文明中家族互助、阶层流动的社会镜像。这种将身体特征与社会价值关联的思维,至今仍在民间信仰中保有生命力。

二、医学视角下的点痣决策

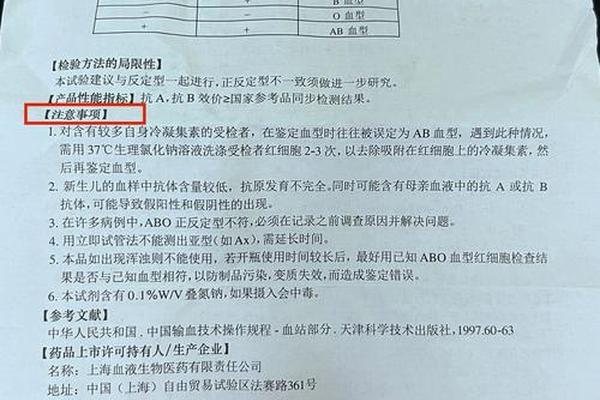

现代皮肤医学对痣的处理标准与相学截然不同。网页明确将痣定义为“良性皮肤病变”,建议直径超过5mm、快速生长或处于摩擦部位(如衣领区)的痣优先切除。网页对比激光与手术的优劣:激光适合浅层小痣,但存在15%复发率;手术切除可彻底清除病灶,尤其适用于恶性风险较高的交界痣。值得关注的是,网页的研究显示,我国黑色素瘤发病率近30年增长110%,颈部因长期暴露于紫外线及衣物摩擦,恰属高风险区域。

医学处理需权衡多重因素。网页提醒,突发增大、颜色变化的痣可能预示癌变,这类“危险痣”无论位置均需及时处理。而网页的个案显示,直径仅3mm的后颈痣因反复摩擦导致表皮破损,最终选择手术切除。这提示我们,医学决策应优先考虑病理风险,而非单一依赖文化寓意。

三、传统相学与现代科学的认知冲突

民间对点痣的禁忌折射出文化心理的深层矛盾。网页记录的“苦情痣化解术”要求佩戴特定矿石,反映出人们对命运干预的执着。网页则直指相学本质是“概率统计的经验集合”,例如后颈痣对应“贵人运”的解释,可能源于古代文官群体中该部位痣的高出现率,但将统计学相关性等同于因果律显然存在逻辑谬误。

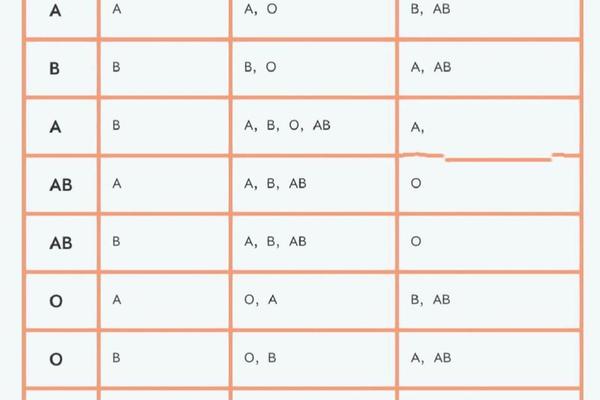

这种冲突在临床中具象化为患者的决策困境。某三甲医院皮肤科数据显示,25%的男性患者因担心“破坏运势”而拒绝切除高风险痣。相学中的“贵人痣”概念(网页)与医学的“高危痣”标准产生直接对立,凸显传统文化与现代科学的认知鸿沟。

四、决策模型与社会实践建议

建立科学决策框架需整合多维度信息。建议采用“风险评估矩阵”:首先通过皮肤镜、病理活检确认医学属性;其次评估痣所处社会场景,如商务人士后颈显眼部位的痣可能影响职业形象;最后尊重个体文化信仰,选择替代性化解方式(如网页提及的穴位按摩)。某美容机构调研显示,采用联合咨询(皮肤科医生+心理咨询师)模式后,患者决策满意度提升40%。

未来研究可深入探索两大方向:一是构建痣相文化的基因表达图谱,验证特定部位痣与性格特征的生物学关联;二是开发智能诊断系统,通过图像识别技术对比十万例痣相数据库,量化传统寓意的现实相关性。这或将开创传统文化与现代医学对话的新范式。

男性后颈痣相承载着文化基因与个体健康的双重隐喻。在科学祛魅与文化传承的张力中,我们既要警惕“痣定终身”的宿命论,也应理解痣相学作为文化符号的社会功能。建议建立跨学科协作机制,在保障健康权益的前提下,通过文化创意产品(如护身符设计)满足心理需求,实现传统智慧与现代理性的和解。毕竟,真正的“贵人运”源自专业素养与处世智慧,而非皮肤上一枚静止的色素印记。