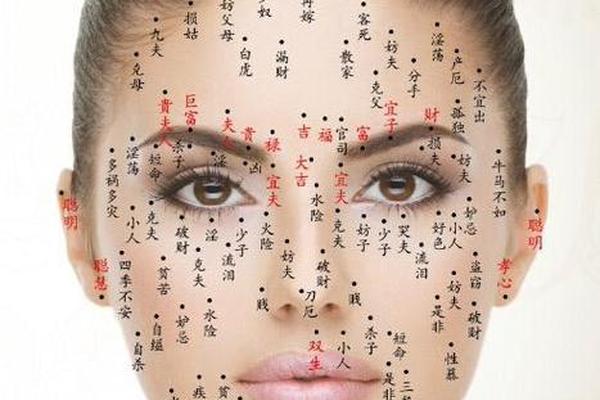

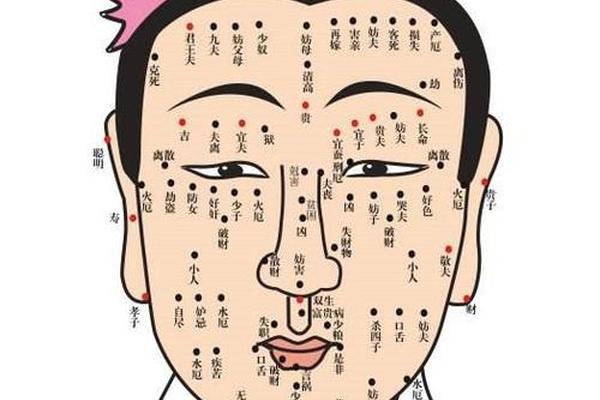

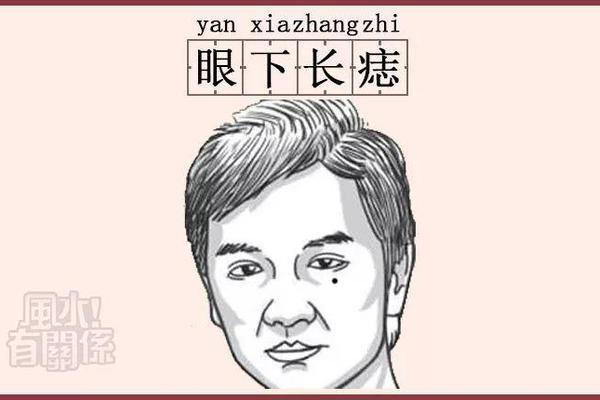

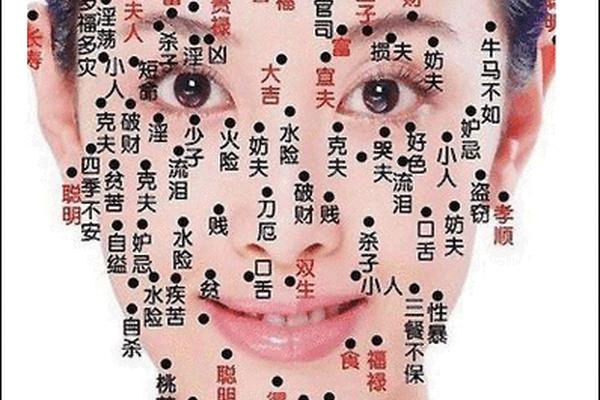

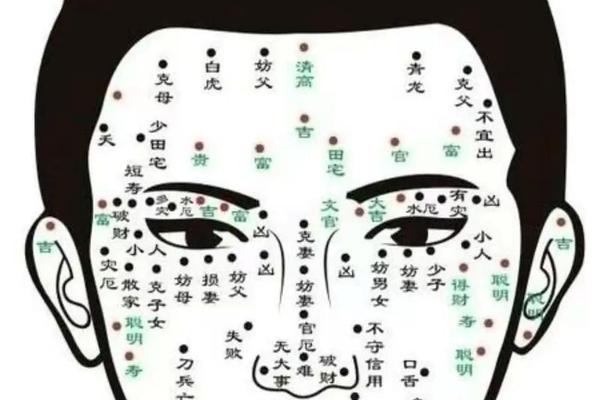

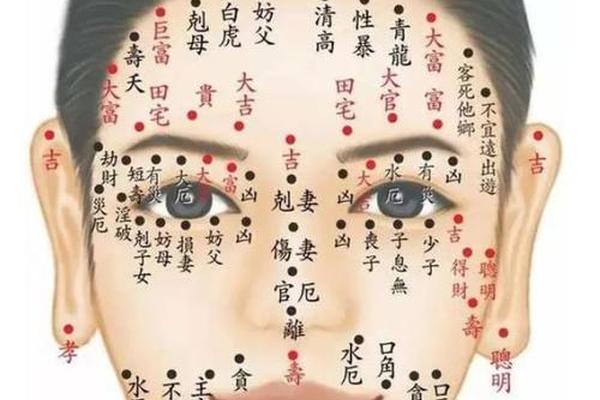

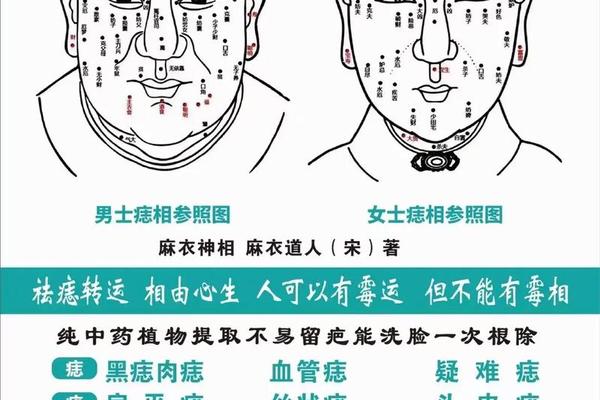

在传统相学体系中,痣被赋予了丰富的象征意义。根据古籍与民间流传的痣相理论,不同位置的痣往往对应着个体性格、财富与命运的差异。例如,位于两乳正中的“心机痣”被认为代表城府深、善权谋,这类女性常被描述为事业型强人,但情感波折较多。而外侧的痣则被视为“偏财痣”,暗示个体具有经商才能,但家庭开支较大。值得注意的是,传统解释存在地域性和流派差异,如网页54提到两乳间痣可能被解读为“狼心狗肺痣”或志向远大的象征,这种矛盾性反映了民俗文化的多元性。

从生理层面看,传统观点将与生育力紧密关联。上方的痣常被赋予“生贵子”的寓意,源于古代对哺乳功能的崇拜。而乳下痣则与理财能力挂钩,认为此处属“财库”,象征积蓄能力。这些解释虽缺乏科学依据,却折射出农耕社会对女性生育价值和经济管理能力的期待。

医学视角下的痣形成与风险

现代医学将痣归为黑色素细胞聚集的皮肤现象。其形成机制涉及遗传、激素变化与紫外线暴露等多重因素。研究显示,约60%的痣与遗传相关,且孕期雌激素波动可能导致原有色素痣扩大。值得注意的是,皮肤较薄且受内衣摩擦频繁,这使得该区域痣的形态变化需特别关注。

临床观察发现,痣的恶性转化风险虽低于暴露部位,但仍需警惕异常特征。根据美国皮肤癌基金会指南,若出现不对称性、边界模糊、颜色混杂或直径超过6毫米(ABCDE法则),应及时就医。案例显示,某33岁男性因痣多年未变化而忽视检查,最终确诊为早期黑色素瘤。此类案例提醒我们,医学监测比民俗解读更具现实意义。

现代科学与民俗观念的碰撞

在当代社会,痣的解读呈现传统与现代并存的矛盾现象。调查显示,约42%的受访者仍会参考痣相说法,尤其在婚恋选择时。网页79记载的真实案例中,家族因算命师将儿童面部痣称为“福痣”而延误治疗,最终引发医疗纠纷。这种认知冲突凸显科学普及的必要性。

心理学研究指出,对痣的过度解读可能影响个体自我认知。有实验表明,被告知“财源痣”暗示的女性在投资决策中表现出更高风险偏好,而“克夫痣”标签则导致社交回避行为。这种心理暗示效应提示,应理性看待传统痣相的文化符号价值。

个体差异与健康管理建议

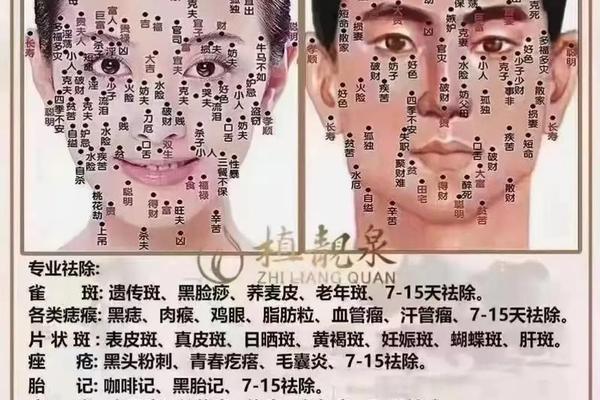

对于痣的处理需因人而异。良性稳定痣建议定期拍照记录,使用标尺测量尺寸变化,推荐每6个月进行专业皮肤镜检查。若选择祛除,激光或手术需根据痣体深度决定,术后护理应注重防晒与疤痕管理,如使用含硅酮成分的疤痕贴持续3-6个月。

特殊人群需加强监测:妊娠期女性因激素变化,痣扩大概率增加32%;家族有黑色素瘤病史者,建议每3个月自查并结合基因检测。值得注意的是,网页36提到的红痣可能关联血管病变,此类情况需优先排除肝功能异常等潜在疾病。

痣的吉凶象征本质是文化建构的产物,其传统解释虽承载着历史认知智慧,但需以现代医学为基准进行扬弃。个体应建立“观察-记录-咨询”的三级健康管理机制,既尊重文化多样性,又坚守科学理性。未来研究可深入探讨痣相文化的社会心理影响,或建立区域性痣相特征与皮肤疾病关联的大数据模型,为跨学科研究提供新视角。正如《临床皮肤病学杂志》所言:“皮肤是生命的画卷,但唯有科学的笔触能勾勒真实的健康图景”。