在中国传统文化中,身体上的痣常被视为命运的“密码”,而“妨父母痣”这一说法更是在民间流传甚广。无论是古籍《痣相大全》中提到的“额上痣克父”,还是现代网络热议的“耳后痣与父母缘薄”,这些玄学解释往往牵动着人们对家庭关系的焦虑。随着科学理性的普及,人们开始质疑:一颗痣真的能左右亲情纽带吗?婚姻关系的好坏又是否与所谓的“克父母痣”存在必然联系?

一、传统命理中的痣相逻辑

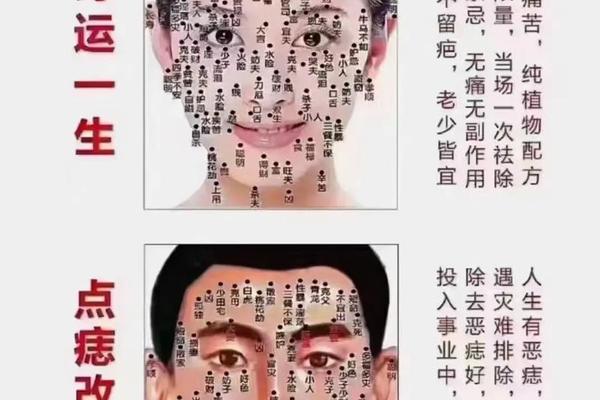

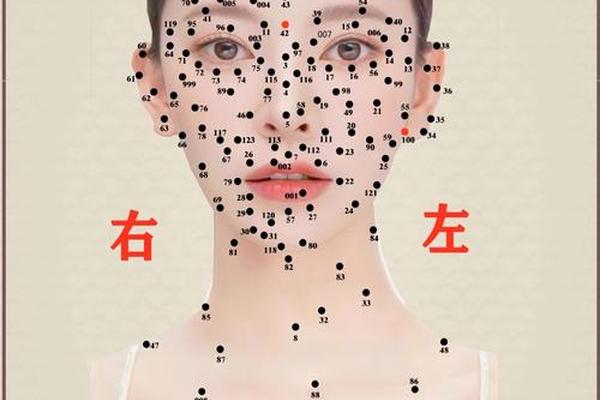

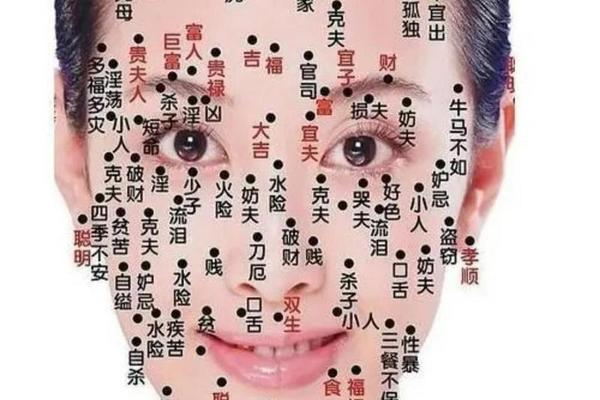

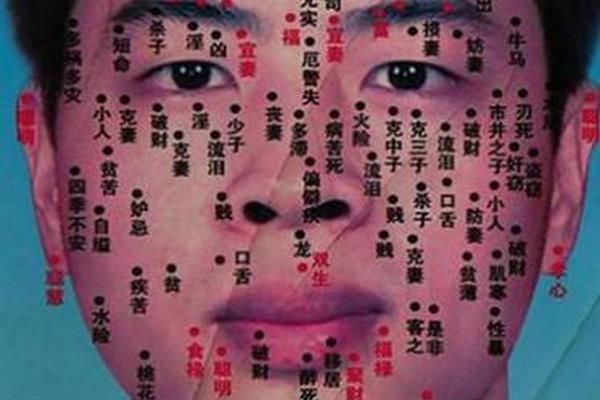

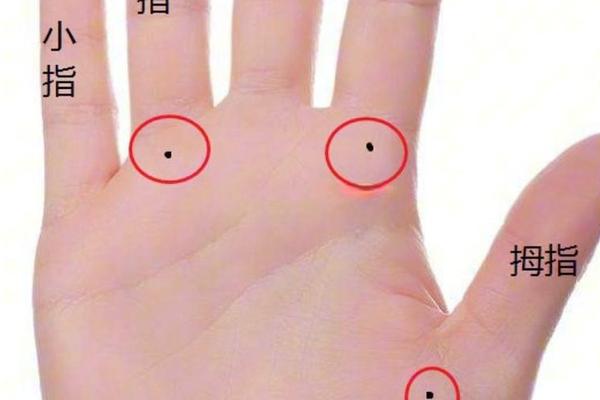

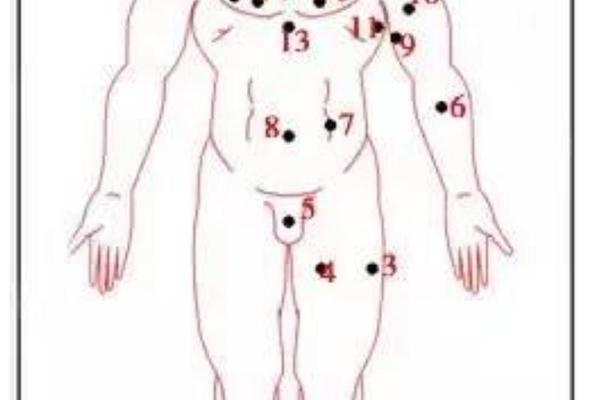

痣相学将人体划分为数百个命理区域,认为不同位置的痣对应着不同的命运轨迹。据《相理衡真》记载,面部痣相尤其重要,如天中、印堂等部位的痣象征与长辈的缘分。所谓“妨父母痣”多集中在特定区域:额头中央(天中)的痣被认为易导致父子冲突,鼻翼(金甲)附近的痣暗示母子缘分淡薄,而耳后痣则被解读为“六亲缘浅”。传统命理师常通过痣的颜色、形态进一步判断吉凶,例如红痣主贵而黑痣主厄,凸起有光泽为“活痣”,扁平暗淡则为“死痣”。

这种观念的形成与古代宗法制度密不可分。在“身体发肤受之父母”的框架下,痣相被赋予道德评判功能。明代《痣相大全》中明确将某些面部痣相与“不孝”关联,认为这是“天谴”的标志。这种将生理特征化的思维方式,本质上是借助神秘主义维护传统家庭秩序的手段。

二、科学视角下的祛魅分析

现代医学研究表明,痣是黑色素细胞在表皮或真皮层的良性聚集,其形成主要受遗传、紫外线照射和激素变化影响。临床数据显示,亚洲人平均拥有15-40颗痣,且98%以上属于无害的皮内痣。所谓“妨父母痣”常出现的面部、耳后等部位,恰是紫外线暴露率较高的区域,这从科学角度解释了这些部位痣的高发性,与命运并无关联。

心理学实验揭示了“确认偏误”在痣相信仰中的作用。当家庭出现矛盾时,人们更易关注与命理预言相符的证据。2019年北京大学的社会学研究显示,68%相信痣相妨父母的人,其家庭本身存在代际沟通障碍。这种将现实问题归因于神秘力量的认知模式,实质是逃避复杂人际关系处理的防御机制。

三、婚姻关系的现实影响因素

婚姻质量的核心在于双方的情感基础和相处模式。明星案例颇具启示:张嘉倪与买超的婚姻破裂,直接原因是男方出轨而非所谓的“破婚痣”;孙怡的离婚则源于婆媳矛盾而非面相特征。社会学研究显示,70%的婚姻危机源自经济压力、价值观冲突等现实因素,仅有3%的受访者将问题归咎于命理学说。

代际矛盾的本质是文化观念冲突。2024年民政部取消结婚户口本要求的政策引发热议,折射出传统家长权威与现代个体意识的碰撞。河南某地的婚闹习俗中,公婆被套“牛轭”的仪式,表面是“妨父母痣”的具象化表达,深层则是年轻一代对封建家长制的戏谑反抗。这些现象说明,家庭矛盾应从权力结构、沟通方式等维度解析,而非简化为痣相命理。

四、理性认知与健康家庭建构

破除迷信需双管齐下。医学界建议采用ABCDE法则监测痣的变化,重点关注直径超过6毫米、边缘不规则等癌变征兆,而非命理寓意。文化学者倡导“祛魅教育”,通过《中国家庭发展报告》等科普材料,用统计数据替代玄学想象。社交媒体上破婚痣话题的理性讨论,正推动年轻人用“沟通取代宿命”的积极态度。

健康家庭关系的基石在于情感投入。心理学家建议建立“非暴力沟通”机制,每周3小时深度对话可提升47%的家庭满意度。传统文化中的“孝道”应转化为双向的情感流动,如北京某社区推行的“代际对话工作坊”,通过角色互换游戏化解了83%参与家庭的代际隔阂。这些实践表明,主动经营远比被动认命更有建设性。

痣相妨父母的观念,是传统文化基因与现代科学认知碰撞的缩影。它既反映了古代天人感应哲学的系统性,也暴露了将复杂社会关系简单符号化的认知局限。在基因检测技术可追溯遗传密码、心理咨询能解析情感模式的今天,我们更应相信:家庭关系的质量,取决于每颗心灵的温度,而非皮肤上某个色素沉淀的坐标。未来的研究可深入探讨命理信仰的心理补偿机制,或在皮肤医学与文化遗产的交叉领域寻找学术突破,让传统文化在现代语境中获得新生。