在中国传统文化中,人体上的痣不仅是皮肤表层的印记,更被赋予了深层的命运与健康隐喻。古人认为“面无好痣”,但现代研究则揭示了痣与健康风险的科学关联。这种跨越千年的认知冲突,恰恰展现了人类对生命密码的探索从未停止。从《周易》的“天人感应”到现代医学的病理分析,痣的位置、形态与色泽始终是解读人体奥秘的重要线索。

一、传统相学中的痣相密码

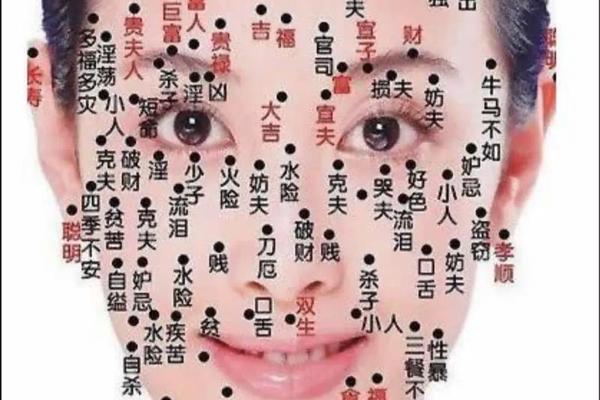

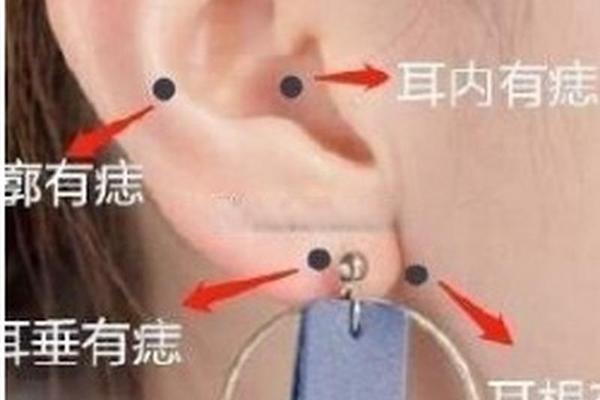

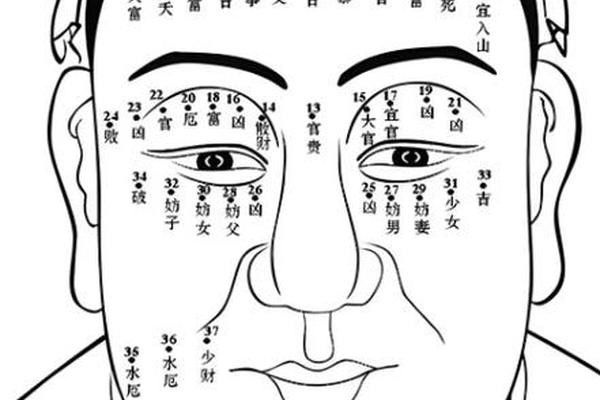

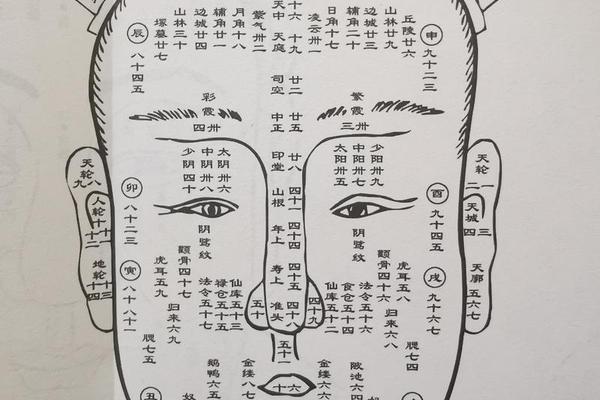

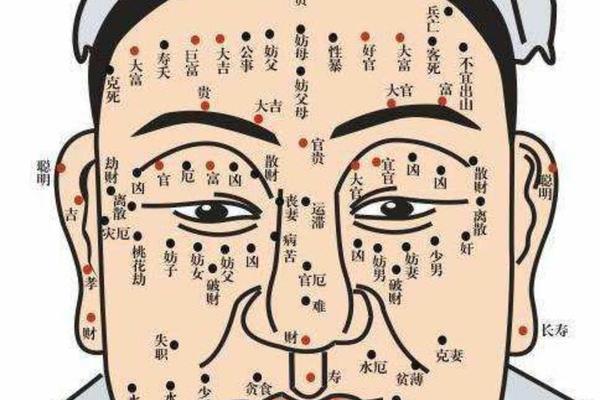

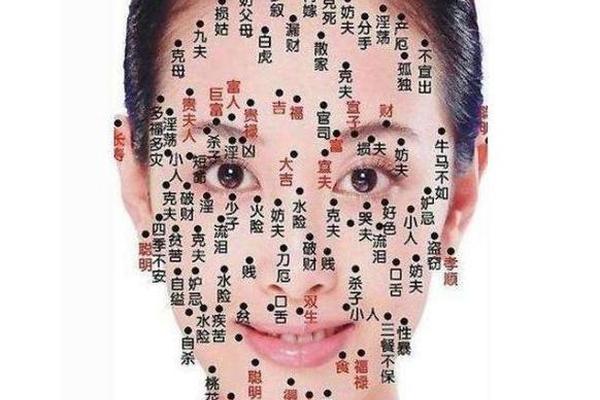

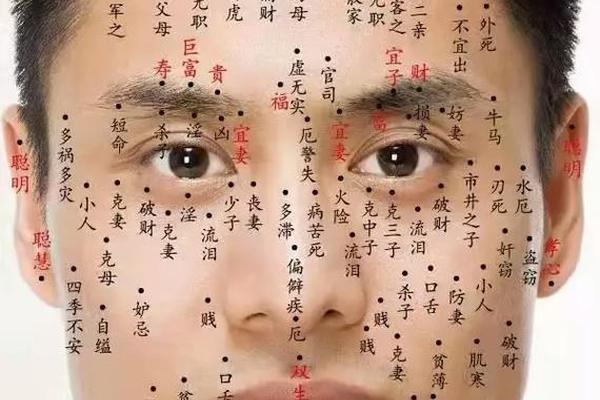

在传统相学体系中,痣的吉凶判断遵循“形色兼备”的原则。善痣需满足色泽纯正(黑如漆、赤如朱、白如玉)、形状饱满且边缘规整的特征,如眉间藏痣象征智慧通达,耳垂有痣预示福泽深厚。而恶痣则多呈现晦暗浑浊、边缘模糊或伴有皮肤凹陷,例如鼻翼痣常与财运不稳关联,眼尾痣则暗示情感波折。

特定位置的痣被赋予特殊寓意:下巴中央的痣被称为“地库痣”,象征晚年富足;手掌心的“聚财痣”代表商业天赋;而背部中央的“隐痣”则暗藏贵人运。相学典籍特别强调手足部位的吉痣,脚底痣代表坚韧务实,膝盖痣象征事业根基,这类位置因日常活动中的“接地”特性,被认为能吸纳天地之气。

二、现代医学的病理警示

现代皮肤科学研究揭示,痣的本质是黑素细胞聚集形成的良性肿瘤。医学界通过ABCDE法则判断痣的恶性风险:不对称性(Asymmetry)、边界模糊(Border)、颜色混杂(Color)、直径超过6毫米(Diameter)、快速演变(Evolution)。临床数据显示,足底、手掌等摩擦部位的痣癌变风险较其他部位高3倍,这与传统相学将手足痣视为“劳碌痣”的认知形成微妙呼应。

近期研究揭示了更细致的风险图谱:面部三角区的痣需警惕基底细胞癌,腰腹部的色素痣可能与内脏肿瘤存在表观遗传关联。浙江大学医学院的病例研究显示,40%的恶性黑色素瘤患者曾有“良性痣”史,其中23%的病变起源于先天痣。这种医学发现与传统相学“恶痣招灾”的说法形成跨时空对话。

三、动态演变的双重启示

相学强调痣的形态变化预示运程转折,如红痣转暗象征福运衰退,黑痣生毛反为吉兆。这种动态观与现代医学的“痣演变监测”不谋而合。德国海德堡大学研究发现,颜色变浅、表面渗液的痣存在17.6%的癌变可能,而边缘放射状扩展的痣恶性转化率高达34%。

后天因素对痣的影响呈现文化与科学的双重性。相学认为频繁点痣会破坏“气运磁场”,而医学证实不当处理可能诱发细胞异变。防晒措施的普及使现代人痣数量较百年前减少42%,这种变化既降低了皮肤癌风险,也改写着传统相学的解读范式。

四、理性认知与文化传承的平衡

在科学理性与民俗信仰之间,当代研究者倡导“双轨认知”模式。上海交通大学医学人文研究所提出:既要承认95%的痣属良性病变,也要重视5%的特殊痣相可能携带的病理信号。对于传统文化中的吉痣(如耳垂痣、锁骨痣),在排除健康风险后,可保留作为文化心理的积极暗示。

未来研究可深入探索两大方向:一是建立痣相特征与基因表达的关联模型,解析“发财痣”位置是否与某些促癌基因存在生物标记重叠;二是开发AI辅助诊断系统,将2000余种传统痣相描述转化为数字化风险评估参数。这种跨学科研究有望架起传统智慧与现代医学的认知桥梁。

站在科学与文化的交汇点,我们既要摒弃“以痣断命”的迷信思维,也要珍视传统痣相学中蕴含的观察智慧。建议公众建立“三查”机制:查形态(每月自检)、查变化(年度对比)、查风险(特殊部位专业评估)。唯有将千年相学智慧转化为健康管理工具,才能真正实现“知痣善用”的生命哲学。