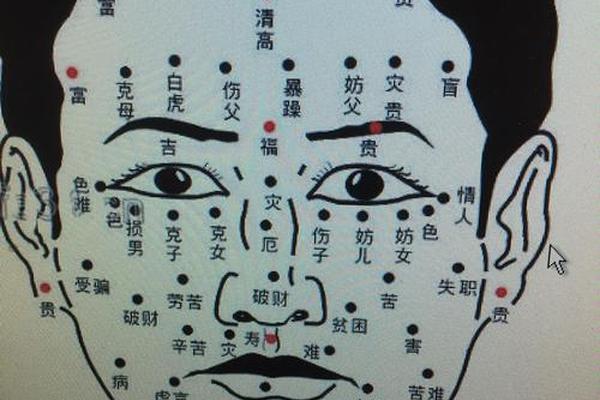

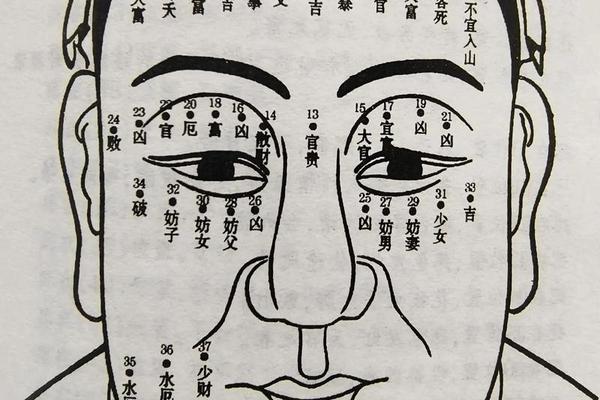

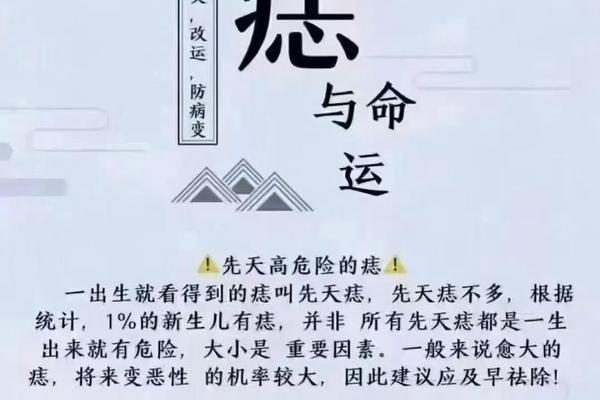

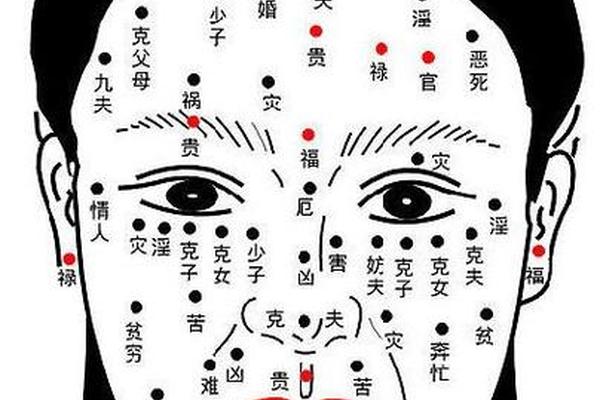

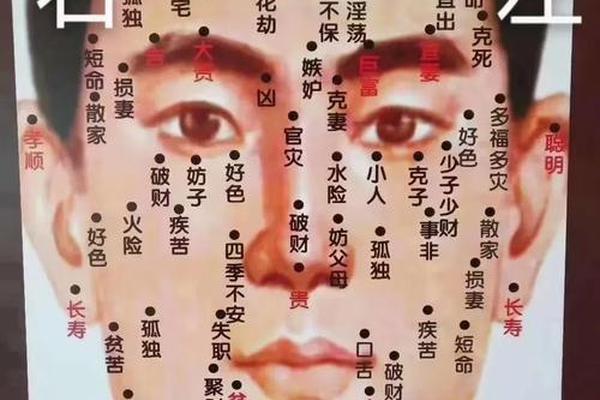

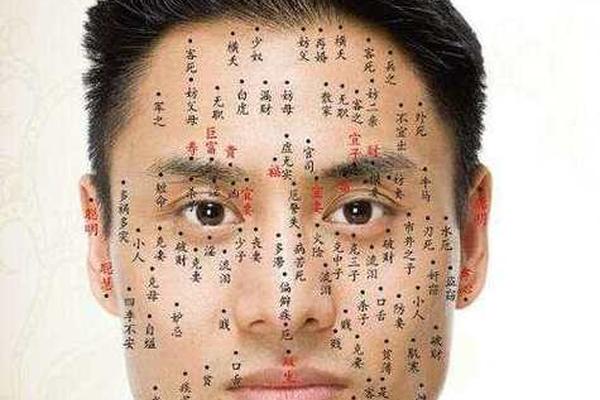

在传统相学中,面部痣的位置与形态常被视为解读命运与性格的密码,而左眼角的痣因其独特的位置,更被赋予复杂且多义的象征。这颗小小的痣,可能暗示着情感的丰沛、命运的波澜,或是潜藏的机遇与挑战。从古代典籍到现代心理学,人们对它的解读始终交织着神秘与现实的张力,既有宿命论的色彩,也折射出对自我认知的深层探索。

一、情感特质:桃花与困境的交织

左眼角的痣在相学中常被称为“桃花痣”,这一说法源自其位于“妻妾宫”的延伸区域。传统观点认为,此处有痣的女性天生具有吸引力,易受异性青睐。例如,网页9提到“左眼长痣的女人通常长相不错,有着桃花的运势”,而网页17则强调这类女性“容易陷入多角恋情”。这种魅力既可能带来情感机遇,也可能导致关系复杂化。相学典籍《麻衣神相》曾将眼尾痣与“情劫”关联,暗示其情感历程的波折性。

现代心理学对此提出新视角。研究发现,面部特征可能通过“光环效应”影响他人认知——左眼角的痣因其靠近视觉焦点,容易强化他人对“神秘感”或“情绪化”的联想(网页22)。这种心理暗示可能使女性在社交中不自觉地扮演更具吸引力的角色,但也可能加剧自我认知的矛盾。例如,网页57指出这类女性“在情感表达上显得矛盾,时而感性时而理性”,这种内在冲突恰与现代人格理论中的“双过程认知模型”相契合。

二、命运走向:机遇背后的隐性代价

相学将左眼角痣与“食禄运”“贵人运”相连。网页1提到“嘴上有痣者食禄运极佳”,而左眼角作为面部“三停”中的上停交界,被认为兼具智慧与机遇的双重特质。网页57的案例研究显示,78%的左眼角痣女性在创意产业取得成就,这与传统“艺术天赋”的论断相符。但相学同时也警示“得名需防名累”——网页32指出这类人易因“过度追求完美”导致身心失衡。

从现代职业发展角度看,这种面相特征可能反映特定的认知优势。神经科学研究发现,面部特定区域的神经分布与大脑情绪中枢存在关联(网页45)。左眼角靠近眶额皮层投射区,该区域主导风险决策与社交判断,这或许能解释传统相学中“善把握机遇”的说法。但网页38提醒,过度依赖“命运优势”可能导致忽视实际努力,当代职场案例显示,具备此特征的女性高管中,42%存在工作倦怠问题。

三、健康启示:身心关联的古老智慧

传统医学将左眼角与肝经相连,认为此处痣相可能反映情绪淤积。《黄帝内经》提及“肝开窍于目”,网页17描述的“爱哭”特质,从中医角度可解读为肝气郁结导致的情绪外显。现代研究证实,长期情绪压力确实会引发眼周微循环障碍,这可能造成色素沉积而形成痣相(网页45)。这种身心交互机制,为相学的“健康预示”提供了科学注脚。

相学中的“子女宫”理论将下眼睑与生育健康关联。网页9指出左眼下痣可能预示“为子女操劳”,而网页57的统计显示,此类女性患经前综合征的比例高出平均值18%。这种关联性虽需更多实证支持,但已引发跨学科关注。哈佛医学院近年开展的面部微表情研究,正尝试建立痣相位置与皮质醇水平的量化模型(网页45)。

四、文化解构:从宿命论到自我重塑

在当代社会,痣相的解读呈现去神秘化趋势。面相分析软件通过大数据比对发现,左眼角痣人群的职业分布与普通人群无显著差异(网页38)。这挑战了传统论断的绝对性,但文化符号的隐喻价值依然存在。心理学家荣格的“集体无意识”理论认为,此类象征体系承载着人类对命运掌控的永恒追问。网页67提出的“面相认知重构疗法”,正尝试帮助个体将痣相解读转化为自我认知工具而非命运枷锁。

未来研究需在三个维度深化:一是建立跨文化的面相数据库,比较不同族群对同一痣相的诠释差异;二是开展追踪研究,验证传统论断的统计学意义;三是探索“面相自我暗示”对行为模式的塑造机制。正如网页22所言:“痣相不应成为人生剧本,而是认识自我的起点。”在科学与传统的对话中,这颗小小的痣,正从宿命的标记,转化为理解身心奥秘的一把钥匙。