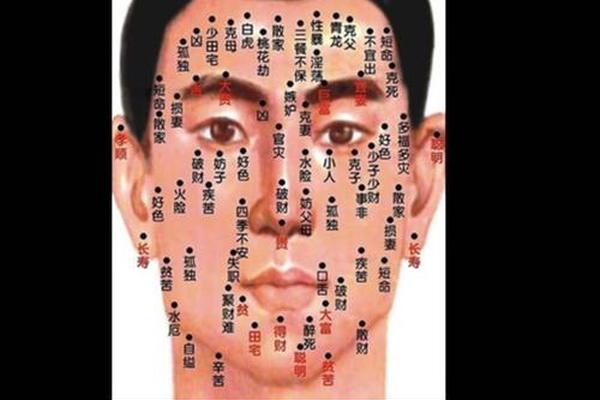

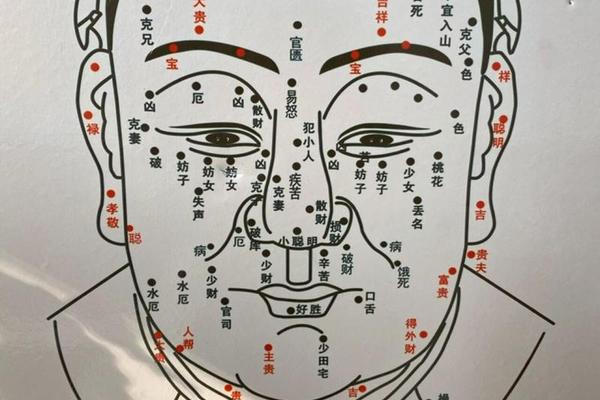

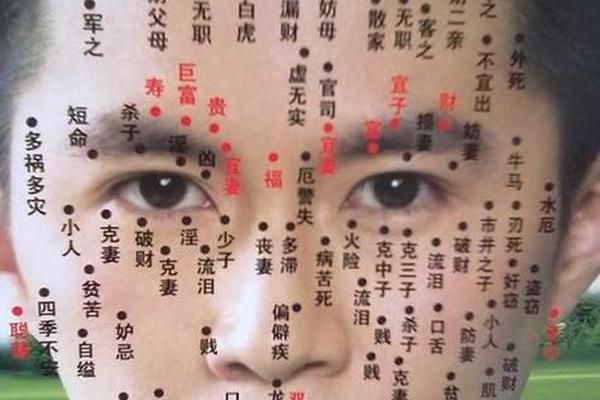

痣相学作为中国传统相术的分支,其历史可追溯至春秋战国时期。《黄帝内经》中已有“阴阳五行”学说与人体特征的关联论述,汉代《痣相大全》系统化地将痣的位置、颜色与命运吉凶结合,形成“头面黑痣”“手足黑痣”等分类体系。古代社会将人体视为宇宙的微观映射,认为痣是“命运的气象台”,如帝王刘邦左股72颗痣被视作“帝王瑞相”。这种观念在《相理衡真》等典籍中被进一步神化,提出“善痣如秀木,恶痣如秽草”的哲学隐喻。

这种理论本质上基于古人对自然与身体的模糊认知。例如“红痣吉,黑痣凶”的说法,虽被《痣相大全》奉为圭臬,却缺乏生物学依据。其逻辑更多源自五行色彩象征(红色代表火与生命力,黑色象征水与阴郁)的文化联想。这种将人体特征符号化的思维,反映了古代社会通过神秘主义解释未知的认知局限。

二、科学与迷信的辩证审视

从现代科学视角看,痣的本质是黑色素细胞聚集的皮肤现象,其形成与遗传、紫外线照射、激素水平等客观因素相关,而非“命运密码”。研究表明,痣的数量和形态变化更多与健康风险(如黑色素瘤)相关,而非性格或运势。例如,美国国家癌症研究所指出,痣的边界不规则、颜色不均等特征需警惕癌变,而非传统相术中的“克夫克妻”。

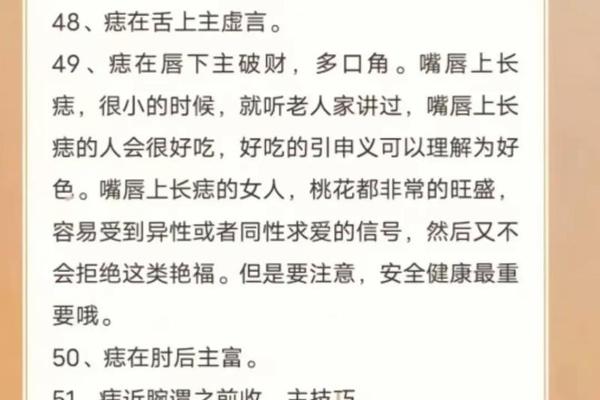

科学界对痣相学的质疑集中于三点:其一,理论不可证伪性。如“隐痣多吉”的论断无法通过实验验证,仅依赖主观经验总结;其二,逻辑矛盾性。同一位置的痣在不同典籍中存在相反解读,如嘴角痣被同时赋予“感情美满”与“散财”的标签;其三,样本偏差。历史案例多选取帝王将相等特殊群体,缺乏普适性统计支撑。知乎用户调查显示,72%的受访者认为痣相学“仅供娱乐”,仅有8%视其为可信理论。

三、现代医学与健康警示

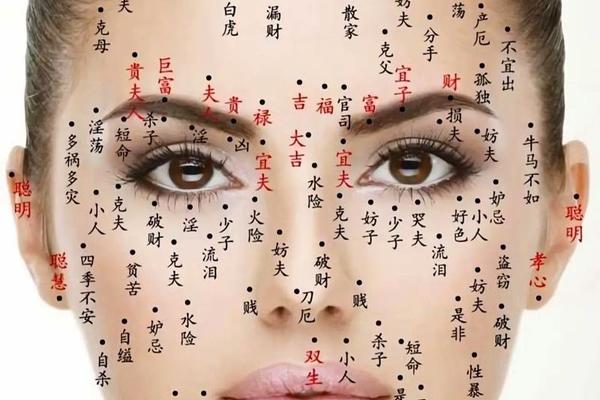

医学领域的研究为痣的解读提供了全新维度。黑色素瘤的早期诊断标准(ABCDE法则)强调观察痣的对称性、边界、颜色、直径和演变,与传统相术的“富贵痣”“厄运痣”形成鲜明对比。例如,相术中象征“魅力”的泪痣(眼角下方),在医学上可能与内分泌紊乱或紫外线损伤相关。

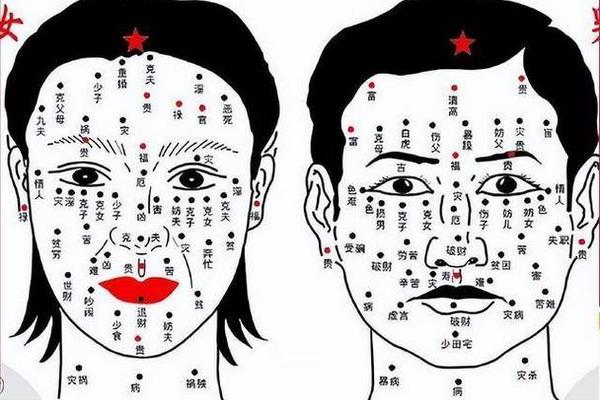

中医面相学则从另一角度建立关联。福建医科大学研究指出,特定位置的痣可能反映内脏健康,如夫妻宫(太阳穴)痣与肝功能异常相关,鼻头痣提示肾气不足。这种将体表特征与脏腑功能联系的理论,虽未获现代医学完全认可,却为痣的研究提供了跨学科视角。

四、心理学与社会学解释

心理学研究揭示了痣相学的认知机制。巴纳姆效应(Barnum effect)使模糊描述被个体主观匹配,如“颧骨痣代表权势”的断言,易使管理者产生心理认同。社会学家戈夫曼的“印象管理”理论则认为,痣相解读常成为人际互动中的标签工具,如“观音痣”被赋予“慈悲”特质,实则强化了社会对女性奉献角色的期待。

文化人类学的田野调查显示,痣相信仰在当代呈现功利化转向。夜市点痣摊位的“招财痣”“桃花痣”服务,本质是利用公众对不确定性的焦虑进行商业营销。韩国学者金秉玉的研究发现,70%的点痣消费者出于“心理安慰”而非真实信仰,印证了该现象的心理补偿机制。

五、理性认知与未来展望

面对痣相学,需建立“批判性继承”的态度。一方面,其作为文化遗产,反映了古人对身体与命运关系的探索智慧;应警惕其可能引发的健康忽视(如延误黑色素瘤治疗)或认知偏差。

未来研究可从三方面突破:其一,大数据分析痣的位置与健康指标的关联性,如哈佛医学院正在建立的“皮肤特征与慢性病数据库”;其二,跨文化比较研究,探索不同地区痣相象征的差异(如西方“美人痣”审美与东方“克夫痣”禁忌);其三,开发AI皮肤诊断工具,将传统经验转化为可视化风险评估模型。

结论

痣相学的本质是前科学时代的文化产物,其理论框架缺乏现代科学验证,但承载着特定历史语境下的认知逻辑。在当代社会,我们既需承认其文化价值,更应坚持以医学实证为基准的健康管理观。正如《自然》杂志评论所言:“身体的每一处特征都在讲述故事,但解读这些故事的工具不应是玄学,而是科学。” 唯有将传统经验纳入科学分析体系,才能真正实现对人体奥秘的理性认知。