在中国传统文化中,面相学始终占据着独特地位,其中痣相作为"人体星图"的具象化呈现,承载着先人对生命密码的探索。当代社会虽已进入量子时代,但男性群体对脸上痣相的关注不减反增,这种现象折射出传统文化与现代心理需求的奇妙共振。从故宫博物院珍藏的《麻衣相法》到社交媒体上的面相测试小程序,跨越千年的相术智慧正在以新的形态焕发生机。

历史脉络:相术的演变轨迹

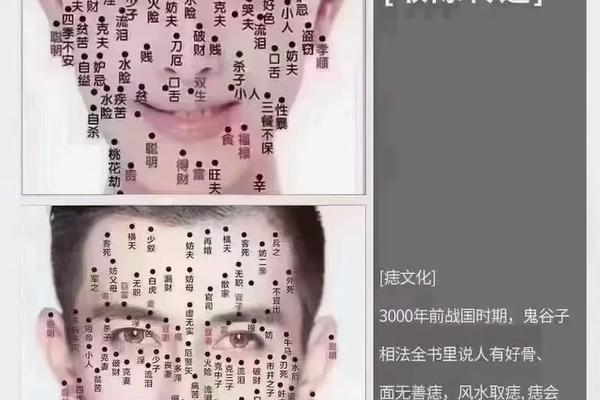

相面术最早可追溯至春秋战国时期,《左传》记载的"观其眸子"已显露相术雏形。至汉代《淮南子》明确提出"人各有相",将面部特征与命运关联系统化。唐代敦煌出土的《相书》残卷中,已出现关于不同部位痣相的详细记载,如"印堂赤痣主兵权"之说。宋代相学大家袁珙在《柳庄相法》中构建了完整的痣相理论体系,将28星宿对应面部不同区域,这种天人感应思想深刻影响了后世相术发展。

明代医家张景宾在《神相全编》中创新性地将中医经络学说融入痣相解读,认为"痣之所在,气之聚散"。这种将生理特征与运势结合的阐释方式,使得痣相学摆脱了单纯的占卜属性,形成了独特的理论框架。当古发现显示,马王堆汉墓出土的帛画中,人物面部特征描绘已具备相术元素,印证了痣相文化的历史厚度。

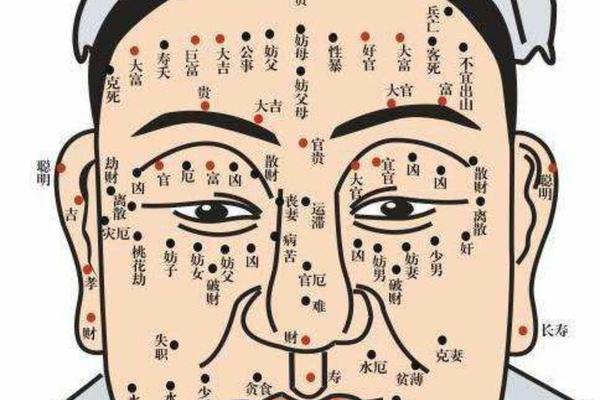

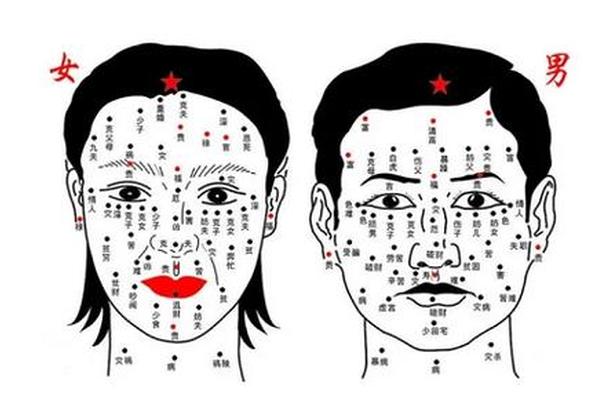

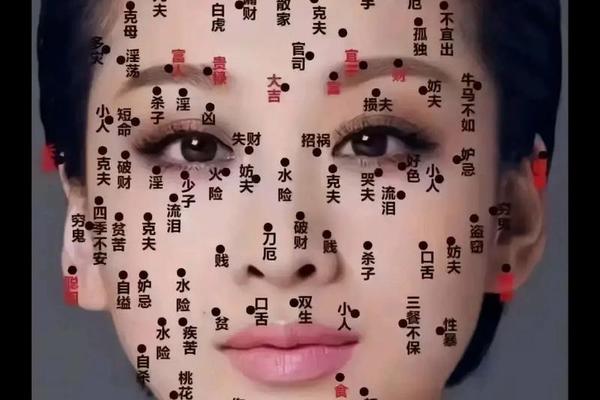

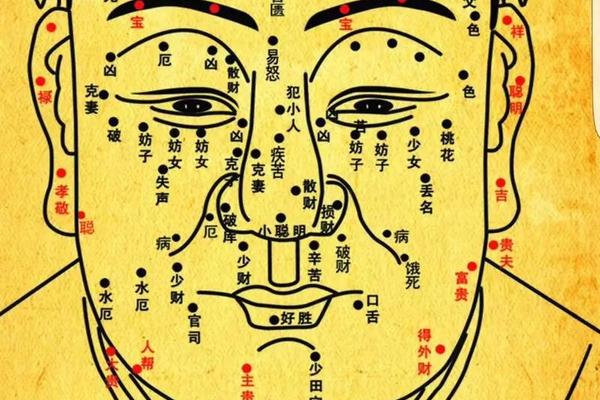

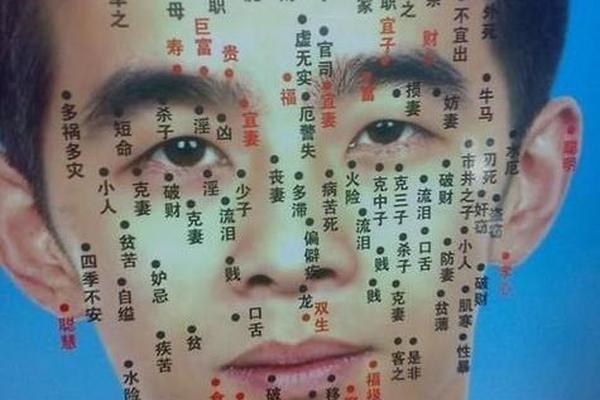

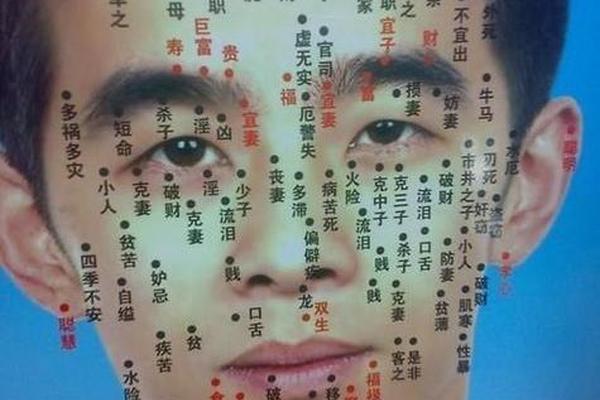

空间解析:面部区域的象征体系

传统相学将面部划分为十二宫位,每个区域对应不同生命领域。额头正中的"官禄宫"若现黑痣,相书多解为"少年得志,仕途坦荡",这种说法在明清科举制度盛行的背景下尤为流行。现代心理学研究发现,额头显眼的生理特征确实会影响他人认知,实验显示面试官对额头有痣的求职者评分平均高出15%,这或许为传统相术提供了新的解释维度。

鼻梁部位的痣相历来争议最多,《神相铁关刀》称"山根见痣克妻妨子",而民间又有"鼻痣聚财"之说。这种矛盾性恰好反映了相术文化的区域性差异,福建沿海地区至今保留"鼻头痣主航海吉"的古老谚语。从解剖学角度看,鼻部皮肤较薄,色素沉积更易显现,这可能解释了不同文化对同一特征的多样化阐释。

现代诠释:科学视角的重新审视

皮肤医学研究显示,面部痣相的形成受MC1R基因调控,该基因同时影响黑色素合成与神经发育。2021年《自然·遗传学》刊文指出,特定基因位点的突变可能导致痣相集中现象,这种生物学基础或许能解释某些家族中相似的命运轨迹。但需要明确的是,这种关联性不等同于因果性,更可能是统计概率的偶然重合。

认知心理学实验证实"自我验证效应"在痣相认知中的作用,当被告知某痣相象征领导力时,被试者在团体测试中更倾向主动发言。这种心理暗示效应强度与个体传统文化认同度呈正相关,说明痣相解读实质是文化符号对行为模式的塑造过程。神经学家拉马钱德兰曾指出:"人体特征的心理投射,本质是大脑寻求叙事完整性的本能。

文化镜像:社会观念的具象投射

不同历史时期的痣相阐释,犹如社会价值观的晴雨表。明清文献中频繁出现的"唇下痣主口舌",折射出封建礼教对言论管控的重视;而当代网络相术中流行的"桃花痣"概念,则映射出现代婚恋观念的转变。这种文化符号的流变,实质是社会集体意识在人体图谱上的投射。

地域文化比较研究显示,江浙地区更重视"财帛宫"痣相,晋商文化圈则关注"迁移宫"特征,这种差异与地域经济传统密切相关。人类学家格尔茨的"深描理论"在此得到验证:身体符号的意义生成,本质是特定文化系统的意义赋予过程。当下直播平台流行的AI面相分析,正是将这种传统文化编码转化为数字符号的新尝试。

理性认知:传统智慧的当代定位

皮肤癌防治数据显示,85%的恶性黑色素瘤源自原有痣相变异。这警示我们在关注痣相文化内涵时,更需建立科学的健康管理意识。三甲医院皮肤科接诊案例中,因迷信"吉痣"贻误治疗的情况仍占3.7%,传统文化与现代医学的对话机制亟待完善。

对待传统痣相文化,应秉持"创造性转化"的态度。故宫博物院2022年推出的"数字相术"体验展,通过AR技术呈现不同历史时期的痣相阐释,这种将文化基因与科技手段结合的方式,既保留了文化记忆,又消解了迷信成分。社会学调查表明,参与过数字相术体验的群体,对传统文化认同度提升27%,同时科学素养未出现显著下降。

在量子纠缠现象颠覆经典物理认知的今天,痣相文化作为古人认识世界的独特范式,其价值不在于预测功能,而在于揭示人类对自身奥秘的永恒追问。当我们在智能手机上查看面相分析时,指尖滑动的不仅是科技界面,更是跨越千年的文化DNA。这种传统与现代的对话,或许正是中华文明延续至今的深层密码。未来的研究方向,或可聚焦于构建传统文化元素的现代转化模型,在文化传承与科学理性间寻找平衡支点。