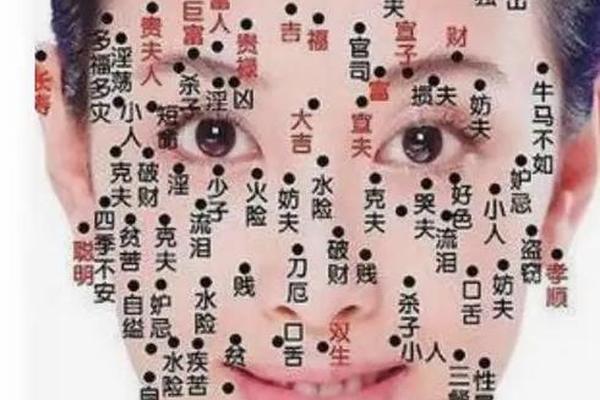

痣相学作为中国古代相术的重要分支,将人体皮肤上的痣视为解读命运、性格与健康的密码。古人认为“痣生得奇,反成桃花之美”,痣的位置、颜色与形态均暗藏玄机。从《痣相大全》到民间口耳相传的谚语,痣的吉凶判断贯穿于中国传统文化之中。例如额头七痣象征帝王之相,耳垂有痣主财,而山根(鼻梁)有痣则被认为不利婚姻。这种将人体部位与命运关联的思维方式,既体现了古人“天人合一”的哲学观,也映射出封建社会对阶级与的固化认知。

值得注意的是,传统痣相学中存在显痣与隐痣的二元划分。显痣多位于面部与四肢,因易被观察而被赋予更多社会意义;隐痣则藏于躯干或私密部位,常被视为福泽深厚的象征。例如胸部的红痣被视为热情与子嗣兴旺的标志,而脚底痣则代表踏实勤勉的品格。这种分类不仅反映了古代对身体隐私的界定,更暗含“藏吉露凶”的民间智慧。

身体部位痣相的现代解读

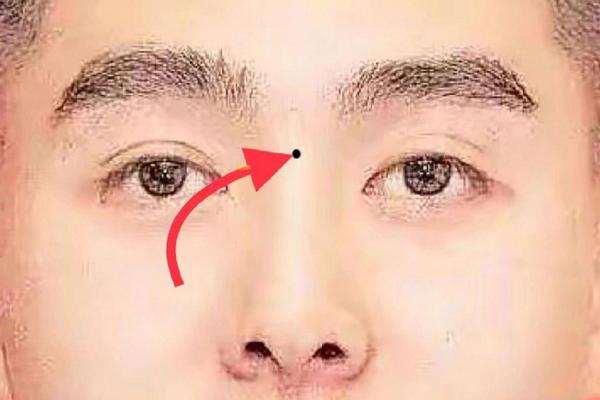

现代相学将人体划分为头部、躯干与四肢三大区域进行系统性分析。头部作为“诸阳之会”,痣相尤为关键:发际线内的痣象征祖荫庇护,太阳穴部位的“迁移宫”痣则关联事业发展。医学研究显示,头部痣的数量与分布确实与遗传因素相关,这为传统“祖业痣”的说法提供了生物学依据。

躯干部位的痣相多与情感、健康关联。周围的痣在传统中被视为“中性痣”,既象征桃花旺盛又警示情感纠纷,现代医学则发现该区域色素沉着异常可能与激素水平变化相关。腰背部的痣在相学中代表责任感与事业运,而医学视角下需警惕不规则痣的癌变风险。四肢痣相的解读更具动态性,手掌痣主财却被现代人视为影响手部美观;脚底痣象征勤勉,但运动摩擦可能增加恶变概率。

医学视角下的痣相双重性

皮肤科医学将痣分为交界痣、复合痣与皮内痣,其中5%-10%可能恶变为黑色素瘤。这与传统相学“恶痣”判断形成有趣对应:例如鼻梁痣在相学中预示肠胃疾病,而医学发现此区域反复受眼镜摩擦的痣更易病变。现代研究证实,长期受压迫或紫外线照射的痣(如足底、颈后)恶变率显著升高,与相学“凶痣”分布区高度重合。

点痣技术的普及带来新的认知冲突。激光祛除面部“克夫痣”“破财痣”成为美容常规项目,但医学警告不当操作可能刺激细胞变异。一项针对300例点痣案例的研究显示,18%的复发痣出现形态异常,印证了相学“痣不可妄动”的古老训诫。

现代社会对痣相的认知变迁

在颜值经济影响下,痣的象征意义发生颠覆性转变。传统中的“泪堂痣”本主多愁善感,现被追捧为“破碎感美学”标志;曾象征刑狱之灾的鼻侧痣,在时尚界重构为“叛逆符号”。社交媒体上美人痣话题阅读量超50亿次,反映出现代人对身体符号的主动诠释权争夺。

跨文化比较揭示认知差异:西方占星学将锁骨痣视为创造力象征,与中国相学“锁财痣”形成有趣对比。日韩相学发展出“福耳痣”“招财眉痣”等新分类,这种地域性演变印证了痣相文化始终处于动态重构中。

痣相学的科学争议与未来方向

尽管神经生物学发现某些痣区对应神经束密集区(如唇周),可能影响情绪表达,但多数相学理论仍缺乏实证支撑。基因学研究显示ABCB6基因突变者更易出现多痣体质,这与相学“痣多劳碌”的说法形成微妙呼应。未来研究可探索:特定染色体区域的痣分布是否与性格测试数据存在统计学关联;人工智能能否通过百万级痣相数据库建立新的解读模型。

建议建立跨学科研究平台,整合皮肤医学、人类学与数据科学方法。普通民众则应建立理性认知:既关注痣的形态变化(ABCDE法则:不对称、边缘不规则、颜色不均、直径>6mm、进展迅速),又以开放心态审视传统文化遗产。正如《色素痣社会学研究》指出:“痣相学实质是部身体符号的文明解码史”,在科学与人文的交汇处,仍有无尽奥秘等待探索。

总结

从《周易》的“观象授时”到现代基因图谱,人类始终试图破解身体的隐喻。痣相学作为独特的文化镜像,既承载着先民的生命智慧,又折射出现代科学的认知边界。在皮肤医学已能精准判断痣的病理风险时,我们不妨以“祛魅不祛味”的态度对待传统相学——既警惕黑色素瘤的致命威胁,亦欣赏“胸有朱砂痣,腹藏锦鳞文”的诗意想象。未来研究需在量化分析与文化阐释间找到平衡点,让这颗小小的色素沉积,继续讲述人类认知自我的永恒故事。