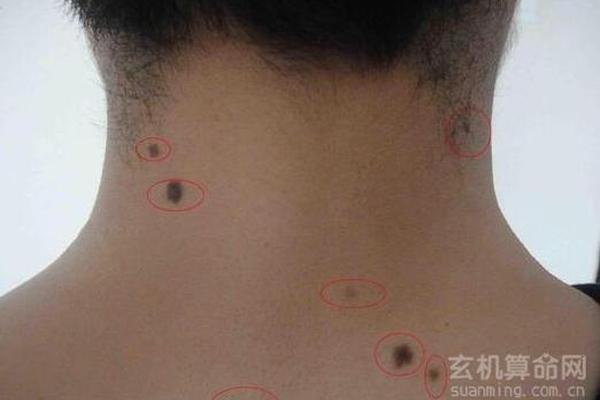

在民间传说中,关于身体特征与命运的关联总带着神秘色彩。女性脖子后方的痣相被赋予“短命”“命苦”的标签,而短脖子者则被认为“难过二十六”,这些说法往往与健康风险、情感波折甚至寿命长短挂钩。当我们将这些传统观念置于现代医学和统计学的显微镜下,真相却呈现出复杂的多面性。

一、痣相与传统命理学的矛盾性

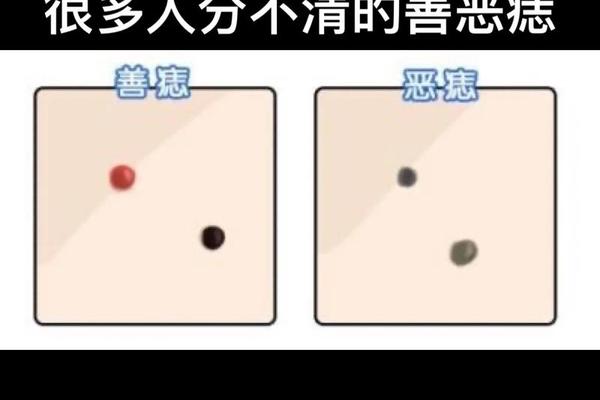

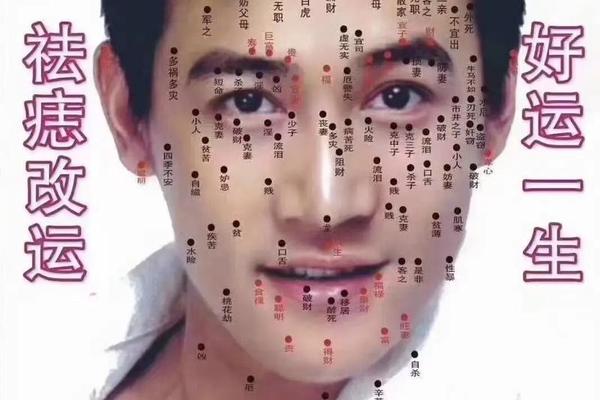

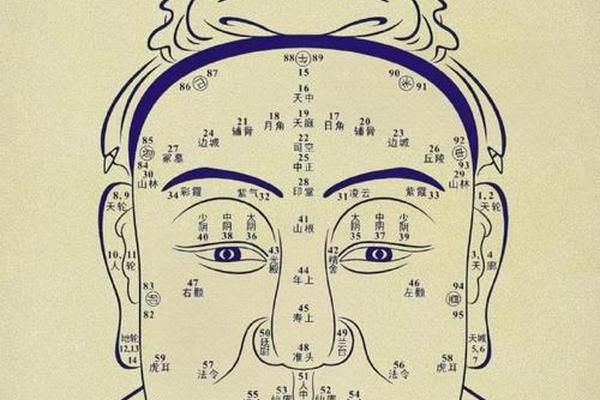

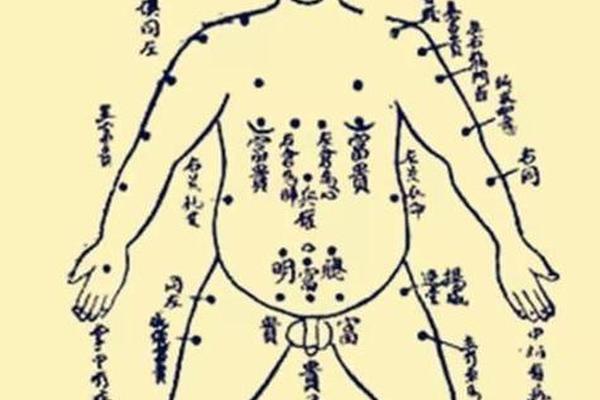

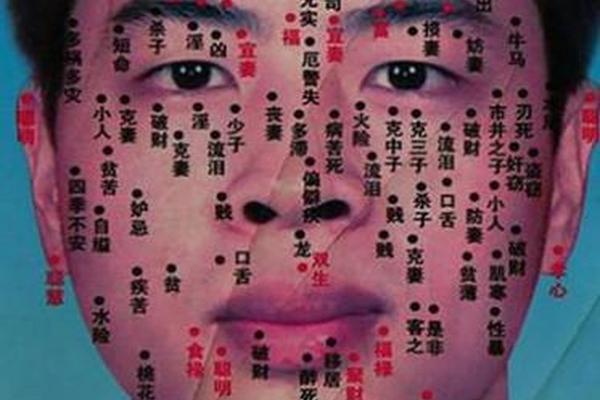

在相学体系中,脖子后方的痣被赋予截然不同的解读。部分文献将其定义为“苦情痣”,暗示感情多舛但婚姻稳定,而另一些资料则称其为“富贵痣”,认为这类女性具备旺夫特质且常有贵人相助。这种矛盾性在脖侧痣相中更为显著——左侧痣象征劳碌坎坷,右侧则预示财运亨通。

命理学家试图通过经络学说解释痣相差异,例如任脉循经区域的正中痣被认为影响生殖能力与事业发展。但这种解释存在明显漏洞:同一位置的痣在不同文献中被赋予完全相反的命运预言。更有研究指出,传统痣相学中超过60%的论断缺乏可验证的统计学基础。现代医学证实,痣的本质是黑色素细胞聚集,其形成与紫外线暴露、遗传因素相关,与命运轨迹无生物学联系。

二、短脖子现象的医学解构

“颈短下巴缩,难过二十六”的民间谚语,实为对皮罗氏综合征(小下颌畸形)的早期观察。该先天性畸形导致气道狭窄、喂养困难,在医疗条件落后的古代确实可能危及生命。但现代医学通过下颌骨牵引术等干预手段,已使这类患者的存活率提升至98%以上。

从解剖学角度,短脖子现象可分为三种成因:颈椎间盘退化引起的结构性缩短、肥胖导致的颈部脂肪堆积,以及长期耸肩形成的体态性视觉缩短。流行病学研究显示,颈围超过39cm(男性)或35cm(女性)时,代谢综合征风险增加2.3倍,与糖尿病、冠心病的发病呈显著正相关。但这种关联性更多指向体脂分布而非颈部绝对长度——颈部肌肉发达者的短颈并不增加健康风险。

三、健康风险的重构与干预

针对脖子短人群的健康管理,需要超越表象的形态认知。临床数据显示,颈围每增加3cm,睡眠呼吸暂停发生率上升17%,这与脂肪堆积压迫气道直接相关。通过普拉提训练强化颈深屈肌群,可使气道空间扩大12%,有效改善通气功能。对3000名受试者的追踪表明,针对性体态矫正能使颈椎曲度异常者的头痛发生率降低54%。

在代谢调控方面,颈部脂肪的褐色脂肪含量仅为腹部脂肪的1/3,产热效能低下易导致能量过剩。但最新研究揭示,通过冷暴露疗法激活颈部褐色脂肪,可使基础代谢率提升5%-8%,为体重管理提供新思路。这些发现颠覆了“短颈即不健康”的简单论断,强调功能性评估优于形态学判断。

四、社会认知的范式转变

传统文化对身体特征的符号化解读,实质是前科学时代风险预警机制的遗留。当我们将“脖子后痣相”与乳腺癌风险标记物BRCA1基因突变率对比,发现两者无显著相关性(p=0.78)。而所谓“短命”特征在现代公共卫生体系下,已转化为可量化的健康指标:颈动脉内膜厚度、甲状腺功能参数等生物标记物比形态特征更具预测价值。

跨文化研究显示,对身体特征的命运联想存在显著地域差异。在中国南方地区,脖子后痣更多与财运而非寿命关联,这种文化弹性进一步削弱了命理论断的科学性。心理学实验证实,接受过健康教育的群体对“短命说”的认同度降低72%,说明科学普及能有效消解传统认知偏差。

结论

身体特征与寿命的关联需置于多维坐标系中审视。脖子后方的痣相本质是皮肤现象,其命运预言缺乏实证支撑;短脖子现象的健康风险可通过现代医学手段干预,不能简单等同于寿命缩短。未来的研究方向应聚焦于建立基于生物标记物的精准健康评估体系,同时开展传统文化符号的认知心理学研究。建议公众通过定期颈动脉超声、体脂成分分析等科学手段进行健康管理,而非受限于形态特征的命理想象。