“白月光”与“朱砂痣”是源自张爱玲小说《红玫瑰与白玫瑰》的经典隐喻,现已成为网络流行语,常用来形容爱情中两种不同的遗憾与执念。它们的核心区别在于:白月光是“求而不得”的理想化存在,朱砂痣是“得而复失”的深刻烙印。两者的关系既对立又纠缠,共同揭示了人性中对未得之物的永恒渴望。

一、概念解析

1. 白月光

定义:指寄予希望却无法拥有的人或事物,象征纯洁、遥远、理想化的存在。

意象:常比喻情窦初开时的初恋或未曾实现的爱情,如月光般皎洁却触不可及。例如,少年时倾慕的完美对象,因现实阻碍未能走到一起。

心理投射:代表对未得之物的美化与怀念,往往承载着对纯粹情感的向往。

2. 朱砂痣

定义:指拥有过却无法再拥抱的人或事物,象征热烈、深刻、刻骨铭心的记忆。

意象:常比喻激情燃烧后留下的伤痕,如心口的朱砂痣般难以磨灭。例如,曾经深爱却因现实矛盾分手的恋人。

心理投射:代表对已逝情感的遗憾与执念,是现实与理想冲突后的情感残留。

二、两者的关系:相爱相杀的矛盾性

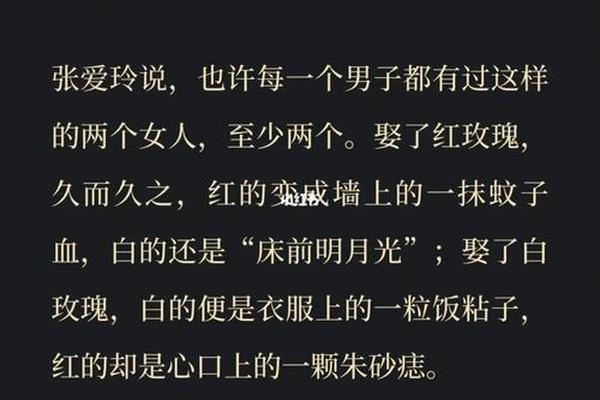

张爱玲的原著通过“红玫瑰与白玫瑰”的对比,揭示了人性中永不满于现状的弱点:

选择即遗憾:若娶了红玫瑰(朱砂痣),她终会成为墙上的蚊子血,而白月光仍是心头明月;若娶了白玫瑰(白月光),她则会变成衣服上的饭黏子,红玫瑰却成为心口的朱砂痣。

互为对照:白月光是虚幻的理想,朱砂痣是现实的遗憾。前者因未得而永恒美好,后者因失去而难以释怀。

讽刺内核:这一设定批判了人对“未得之物”的执念,以及喜新厌旧的心理倾向。

三、现代语境下的延伸解读

1. 情感象征的扩展

白月光可代表青春期的纯爱幻想,朱砂痣可指成年后热烈却破碎的关系。

也有观点认为,白月光是精神共鸣的伴侣,朱砂痣是身体与灵魂的双重契合。

2. 现实意义的反思

白月光的陷阱:过度美化过去会让人忽视当下的幸福,正如张爱玲笔下的孟烟鹂(白玫瑰)最终被丈夫厌弃。

朱砂痣的警示:深刻的伤痕可能成为成长的养分,但也可能困住人于回忆的牢笼。

3. 理想与现实的平衡

部分网友提出,最好的状态是“让白月光成为相伴一生的朱砂痣”,即通过珍惜当下,将理想与现实融合。

四、总结

“白月光与朱砂痣”的本质是人性对完满的永恒追求与现实的残缺之间的矛盾。它们既是爱情的遗憾,也是成长的见证。正如张爱玲所言:“生在这世上,没有一样感情不是千疮百孔的。”或许真正的答案不在选择其一,而在于学会与遗憾和解,在当下的关系中寻找真实与圆满。